贵州省贫困乡村生态农业发展模式探究

作者: 杨建强 白玉梅 陈思盈 马淑亮 汪田归 陆玉雪

摘 要:贵州省农业持续发展面临环境、资源、政策以及科技等因素制约,因而现代生态农业发展模式日益受到人们的关注和重视。本研究以贵州省开阳县翁朵村为例,探究贫困乡村生态农业发展模式,基于贵州贫困乡村特点提出五种发展模式和设计要点,包括原生态耕作模式、农林复合模式、生态果园模式、生态药园模式和生态茶园模式,并提出具有针对性的建议,以期助力贫困乡村脱贫。

关键词:生态农业; 发展模式; 贫困乡村; 脱贫

中图分类号:F127 文献标识码:A 文章编号:1006-3315(2021)4-114-003

在我国贫困问题与生态问题密不可分[1],贫困人口往往集中在生态脆弱区,而生态脆弱区往往又会导致地域贫困,地域贫困又反作用于生态环境,进一步恶化生态环境,由此贫困问题和生态问题就会陷入“贫困—生态破坏—贫困”的恶性循环之中[2]。农业是我国的传统产业,更是贫困乡村支柱产业,是贫困乡村发展的突破口[3]。随着贫困村的农业开发强度日渐加强,与生态环境保护的矛盾日益突出,如农业生产粗放式经营方式未明显改善[4];过度的使用化肥和农药造成环境污染、生态破坏,还严重影响人的健康[5];农业生态功能严重退化、现代农业的生产方式和理念在贫困乡村的普及度不高等。目前,我国社会发展进入新时代,农业农村发展也进入新局面,“三农”问题在现代化建设进程中成为薄弱环节[6],因此,党和国家高度重视农业、农村、农民问题[7]。党的十九大报告提出要实行乡村振兴战略,即要坚持农业农村优先发展,按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求推进农业农村的现代化[8]。为响应乡村振兴政策[9],切实生态环境保护[10]、实现农村农业可持续发展[11],早日消除贫困[12],必须探索行之有效的贫困村生态农业发展模式,在保护生态环境、恢复农业的生态功能前提下提升贫困乡村农民的经济收入。

贵州省贫困乡村地形起伏大,传统农业占主导地位,产业结构单一,人均收入低。此外,由于人口增长较快,生态环境退化较为严重,这深刻影响农业经济—社会—环境可持续发展[13]。生态农业作为解决贫困山区“三农”问题的重要途径[14],生态农业的科学规划和设计对该区贫困乡村可持续发展至关重要,因此本文以翁朵村为例探讨贫困乡村生态农业发展模式,以期为贫困乡村脱贫提供科学参考。

1.贫困乡村生态农业发展的意义

农业的发展是农村发展的重头戏,也是实现农村脱贫的根本路径,随着时代的发展,生态农业的重要性逐渐显现,对于贫困乡村来说,生态农业发展的意义可概括为以下几个方面。

1.1.1生态农业是贫困山区实现脱贫的新途径。贵州省贫困地区多为喀斯特山区,其明显有别于其他地区社会经济—生态环境特点,要实现贫困山区的脱贫,生态农业为脱贫提供一种新的途径。

1.1.2生态农业是解决贫困农村生态环境问题的有效途径。常规农业带来了很多生态环境问题,这使其不适应现代经济的发展,而生态农业从保护环境入手,通过能量流动和物质循环的方式,使得地力和水分能够得以维持和保蓄,利用生物技术防治病虫害,减少了对化肥和农药的依赖,能够很好地解决贫困乡村生态环境问题。

1.1.3生态农业是实现贫困农村农业可持续发展的有效途径。生态农业是农业可持续发展的重要形态之一,符合农业可持续发展的理论。它可以提高农业资源的利用率,进而使农业生态经济结构得以优化;同时,还能够合理调配多个行业之间的紧密结合,保证整个生态系统维持着良性循环;同时有利于防治环境和农产品的污染,使资源能够永续利用。

2.研究区概况

翁朵村位于贵阳市开阳县的东南部,距贵阳市中心66公里,靠近贵阳一小时经济圈。全村总行政面积约67500亩,耕地面积约23655.8亩,占总面积的34.72%,其中闲置荒地占大部分。其中茶园果园用地面积约1302.1亩,占总面积的1.91%;灌草丛及其荒草地占地约5740.8亩,占总面积的8.03%;其他用地仅占总面积的1.5%,面积约为159.8亩。翁朵村境内的土地资源、水资源、气候资源、森林资源、生物资源较为丰富,未开发利用率较高。翁朵村境内地形复杂,对农业发展影响较大,加之周边地区的快速发展,存在一定的竞争。

3.贵州省贫困乡村生态农业发展模式构建

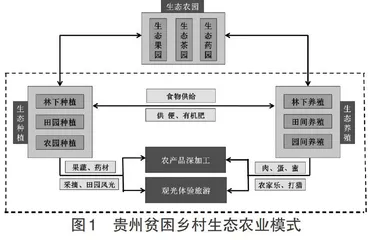

贵州省贫困乡村生态农业发展模式探究的思路主要为:充分利用各方面的优势,大力发展村级集体经济,以股份帮扶、合作帮扶、社会帮扶形式,打造原生态、高品质、高复合的生态农业,形成原生耕作、立体复合、生态农园、林下养殖等经济发展,提升农业资源的利用价值和经济价值,实现生态农业产业化、生态农业特色化、生态农业优质化,农业资源的生态化和可持续化。全力打造以生态农业开发推动现代农业观光、体验旅游为主导的现代农业(图1)。依据研究区农业发展现状,提出以下五种生态农业发展模式。

3.1原生态耕作模式

3.1.1原生态耕作模式框架。原生态耕作模式是以传统的生活、生产及原生态为主的农业发展模式,打破地形等因素的限制,以生态优先为原则,优化农业产业结构,增加经济效益。主要以鱼稻鸭共生模式农业为主,以田园景观观光、传统农耕方式体验旅游为辅(图2)。

3.1.2原生态耕作模式设计要点。原生态耕作模式宜选择受地形限制无法使用机械耕作的地块,以生态优先原则结合土地利用现状,可将规划区分为六个功能区,分别是居民生活区、鱼稻鸭共生区、蔬菜种植区、开心农园区、果园采摘区和农耕文化区。

鱼稻鸭共生区的规划要点包括三个部分,分别是农田改造、养殖技术、旅游观光廊道设计。农田的改造主要涉及“坡改梯”、引水渠的设计和规整田块;养殖技术包括优化稻田养鱼、稻田养鸭和鸭舍的改造设计;增加旅游观光廊道能够让人放松、感受自然田园风光和鱼稻鸭共生的和谐场景。

农耕文化展示区因选择较为平坦的地块,由晒谷区和农耕文化展示园组成。晒谷区一方面可以作为居民晒谷专用地,解决了晒谷需求,另一方面可以作为晒谷景观观光。农耕文化展示园主要以贵州省传统农耕工具、农耕形式等的小品和文字解说展出,可供教育、研学旅行,为当地居民创造更多经济价值。

开心农园区主要以亲子农业体验乐园为主,利用该地农业种植基础,发挥农业特色,以自然景观和田园风光为依托,建立蔬菜采摘区、儿童娱乐设施区、休闲区。将农业与现代休闲接轨。

果园采摘区宜以当地现有的枇杷种植区进行改造,增加灌溉设施,设计枇杷园入口景观,整治园内道路,可在园中放入一些景观小品。在入口处建立农家乐,主供应稻田鱼菜品和稻田鸭特色菜品,以富硒枇杷采摘娱乐为依托,打造特色农家乐。结合鱼稻鸭共生田,让稻田鱼、稻田鸭直销农家乐,解决农民售卖问题。

居民生活的区域以保持原貌为原则,进行居住环境的整治,设立生活垃圾投放定点,建立垃圾回收站,切实保护生态环境,蔬菜种植区为居民基本生活需要地块,由居民自行改造,保留原有的生活气息。

3.2农林复合模式

3.2.1农林复合模式框架。农林复合模式主要是山区地势崎岖,粮食生产较为困难,加上交通不便捷的地区。想要打破原有的落后状况,需改变传统林业的单一生产结构为多产业结构,因地制宜的利用林地。以树木或林木的参与为必要前提,把林业和粮食作物、经济作物、药材或家畜、家禽等结合起来。农林复合模式有多种组成成分,在空间配置和时序安排上需精心配置,因此在管理上需要细致和专业的技术,整体的结构和功能必须完善。经营目标不仅要注意各组成成分,更要注重系统的整体效益,把生态效益和经济效益有效地联系起来[15](图3)。

3.2.2农林复合模式设计要点。规划地块以选择森林覆盖率较高且植被优良的地区。农林复合区由生活区、林禽养殖区、林畜养殖区、林菌种植区以及野生保护区构成。

林禽、林畜养殖区主要从养殖动物的选择、养殖场地的设计和养殖密度病疫防护等展开,选择红腹锦鸡、山鸡、豪猪、野猪和野兔进行养殖,优化养殖设施,养殖场外设置沿道路的“灌木—乔木—灌木”三层防护,预防外来体侵入,设置隔离网。林菌种植区的设计要点主要为种植产地的选择,宜种植松茸和羊肚菌。

狩猎场由野生保护区、锦鸡养殖区、野猪养殖区、豪猪养殖区、松茸种植区等组成。将人工饲养的动物放养森林一段时间后,组织外来游客进行狩猎活动,利用传统狩猎或有趣的方式进行捕获,让游客体验乐趣,从而增加经济收入。

3.3生态果园模式

3.3.1生态果园模式框架。生态果园种植区主要打造以果园采摘、果园观光为一体的生态模式。生态果园模式主要针对贵阳及周边地区游客亲子周末游活动开展。打造以“四月摘樱桃,五月摘枇杷,六月摘杨梅,七八葡桃李,九十摘梨橘。”的果园独特的采摘体验模式,让游客每月都能体验果园采摘。有果树必有花,因此,不仅可以丰收果实也可养殖蜜蜂,蜜蜂不仅收割蜂蜜,同时还可以给果树授粉,提高授粉率,增加水果产量(图4)。

3.3.2生态果园模式设计要点。生态果园模式规划选址宜为原果树种植地,以优化配置地方资源为手段,调整当地水果种植产业为目标,以生态优先为原则,合理利用土地资源,利用当地气候优势种植多种水果,将优质水果外销和观光游览相结合,为农民增收。同时,养殖蜜蜂,打造优质生态蜜产业,促进贵州省“大健康”产业发展。根据果树特征进行树种选择。此外,还应重点设计果园入口、游览观光道、服务区和园内小品设计,突出果园特点。

果园处于山地区,可御寒,可避免日光暴晒,因此山脚坡地上更适合于蜜蜂养殖,可以选择合适蜜蜂进行养殖。

3.4生态药园模式

3.4.1生态药园模式框架。生态药园模式是突破传统的中药种植方式和管理方式,把草药种植、采摘和生产加工有机的结合[16],主要以中草药的种植和研究为基础,以康体养生中药体验旅游为辅。生态药园的高效、科学、优质的草药生产方式不仅有助于提高药材的质量和品质,创造更多的经济效益,还有助于康体养生旅游的发展(图5)。

3.4.2生态药园模式设计要点。考虑到当地地形、土壤条件及耕作便捷性,且在不破坏森林生态的前提下,宜选择靠近水源、地形较为平坦地区。考虑到中药的种植条件及种植成本,宜选择种植成本较低、种植难度较低的中药材进行种植。生态药园包括入口服务区、农村居民点、中药文化展示区、中药材加工区和各类中药种植区。

中药文化展示中心主要由中药博物馆和药文化体验区组成,中药博物馆展示中药文化和各类药材解读,药文化体验中心主要为药浴体验和药膳体验。同时可以出售药园药材。中药材加工区要以智能化建设为主,采用先进的技术以提高中药材品质。

3.5生态茶园模式

3.5.1生态茶园模式框架。生态茶园是依据植物生态学和茶树栽培技术,因地制宜地开发和充分利用光、热、水、气和养分等自然资源,提高光能和生物能的利用率,有效、持续地促进茶园生态系统内物质和能量的循环,极大地提高生产能力,达到优质、高产、高效益的一种可持续发展的新种植模式[17](图6)。

3.5.2生态茶园模式设计要点。生态茶园选址宜选择山地地形、酸性黄壤、有机质含量高的理想地块。规划目标是将茶种植形式转变为统一种植与管理,以生态保护为前提、农民增收为目标打造生态茶园,将茶叶生产和深加工形成产业链,以旅游观光为辅传播茶文化。

生态茶园共分为四个区,分别为入口服务区、生态茶种植区、采茶体验区和生态茶加工区。其中,入口服务区设置茶文化长廊,展示贵州省茶文化,突出“富硒”茶品牌。采茶体验区主要供游人采茶体验,以观光设计为主。生态茶种植区主要原则为种植优质茶,保护好生态环境。生态茶加工区为深加工基地,布置茶研究基地和深加工基地。