低年级数学教学的生活化

作者: 杨海燕

摘 要:小学《数学课程标准》中关于一些数学问题的生活化以及生活中出现的问题数学化,如何让学生在生活中学数学,并且学有用的数学等,这些提法和陶行知先生的“生活教育”理念是相辅相成,有着异曲同工之处的。因此,在小学数学教学中要多引导学生去观察生活,记录生活中的点点滴滴,并能够从中与数学知识联系起来。教师也要好好利用学生的发现,引导总结归纳并运用到课堂中去,在学习中让学生真正体会到“数学源于生活、寓于生活、用于生活”。

关键词:低年级; 数学; 生活化

中图分类号:G623.5 文献标识码:A 文章编号:1006-3315(2021)10-045-002

陶行知先生的众多教育理论中,生活教育思想是很重要的一个观点,其中“生活即教育”更是重中之重,有着不可忽视的地位与作用。它是生活教育理论的基础,也是这个理论的主要组成部分,我们要利用它的精髓与小学低年级数学教学的特征结合起来,在其中践行陶行知先生生活教学理论的方法主要有以下三个方面:教学内容的生活化,教学方法的生活化,教学评价的生活化。

一、教学内容的生活化

数学源于生活,生活中充满着数学知识。在小学数学课程标准改革之后,小学数学的教材内容出现了一些变化,其中生活与数学的联系变得更加紧密起来了。本来小学低年级的数学教材内容就是很贴近学生生活的,学生很容易联想到生活中的点点滴滴,生活也给学生们提供了丰富的资源,书中的插画就是生活的写照,生动形象。例如我们在一年级学习的数一数,确认前后左右的位置,以及认识元角分的人民币等等;二年级的乘法口诀表的学习,长度单位厘米和米的大小以及认识方向等,所涉及的知识点也大多是我们日常生活中所遇到的,能经常运用的知识。我们在平时的小学数学教学中,不能脱离生活去教学,不然课堂就会变得死板无趣。我们要多多引导学生观察,并且记录下观察到的点点滴滴,并且能够在教师的引导帮助下好好应用它们。比如在教学一年级数学《认识人民币》的这节课中,我就选取了教材上主题图——小朋友去商店买东西,同时在课前给学生们准备好了各种人民币,有1角、2角、5角、1元等,其中包含了纸币和硬币。因为在生活中学生肯定有买过东西的经历,他们对于这样的环节一下子就会很有兴趣,跃跃欲试的想要参与,这样就为学好数学奠定了良好的基础。

其实生活中的“数学信息”有很多,如果我们能帮助学生从中选择有效的“数学信息”,这样在无形中也培养了观察事物的能力,并且能把观察到的东西记录下来,进行简单的分析整理归纳,这些能力都会得到提升。在小学数学教学中,特别是低年级教学中,我们要善于利用好生活中的现象,一定要做到不与实际生活脱节,不照本死教书,要坚信数学知识蕴藏在实际生活中,要努力带领学生从身边的数学现象入手。例如在教学二年级“认位置”这节课的内容时候,我充分利用了教材中的主题图,由于数学书上的主题图都是带有丰富的色彩以及浓厚的感情色彩,一下子可以抓住学生的眼球,学生很容易被吸引。然后我就结合学生的实际生活呈现新知,让学生感受到了上下的位置关系。并且设计了游戏环节,让学生在游戏情境中认识到了左右的位置关系,在故事环节中明白了前后的位置关系,真正体会到数学就在身边。同时具体的情景教学也强化了学生数学来源于生活的理念。

二、教学方法的生活化

在小学低年级的数学教学中,我们不仅要抓住教材中的重点和难点,而且还要让学生结合自己的生活经验善于观察。同时我们运用各种有效的生活化教学方法,让数学教学变得生动有趣不乏味,学生爱学数学更容易掌握知识,才会出现高效的课堂。

1.创设生活情境

虽然说低年级学生年龄比较小,但是我们要坚信他们的生活经验可丰富着呢,知道的东西也不少,并不一定是一张白纸。那么如何去唤醒学生的生活经验就需要我们教师去研究。教师可以结合低年级学生好动爱探索的特性,尽可能的创设各种生活情景,在主动动起来的过程中激活他们的生活经验。

例如在教学一年级《认识图形》时,我设计了玩搭积木的游戏,把班级学生分成6个小组,通过让学生摸一摸感受图形特点,接着把具体的图形画下来,小组内在进行讨论比较。一系列的环节设置使学生对图形有了初步的了解,本来枯燥乏味的知识就会变得生动有趣,学生的积极性明显提高了,更好的激发学生的学习兴趣。其中一年级的学生对于长方体和正方体易混淆的地方,通过摸一摸也迎刃而解了。

2.选择适合的教学手段

随着我国科技水平的不断提高,先进的教学设备也陆续走进了课堂,现在的教学手段也越来越丰富,教学工具也有很多。但我们教师还是要因人而异因地制宜。每个班集体都有其特点,每个学生也有不同的学习方法,我们在应用同样的教学手段时也可能会出现不同的教学效果。所以我们要从现有班级的实际生活情况发出,在紧扣课程标准的基础上,设计符合他们认知水平的教学环节,使数学教学更加紧密联系学生实际。

例如在教学一年级《我们认识的数》时,课前让学生在生活中进行收集,将大家收集来的信息通过课件进行展示,请学生把其中发现的数字写在本子上:

(1)我国野生亚洲象的数量不到三百头。(2)直径有106厘米的大花草,是世界上最大的花。(3)上海金茂大厦高是四百二十米。(4)月球上的一天是六百五十五小时。

学生对于这样的方式感到很有兴趣,积极性高,这样的设计即培养了学生用数学眼光看待周围的事物,又培养了学生学好数学的信心。

在教学中经常会遇到一些学生不感兴趣的知识,如何把这些枯燥的知识变成学生愿意主动是接触的东西,是需要教师在课前做好充分的准备的,用他们贴近生活的数学问题来代替是一个不错的方法。例如在学习《万以内的加减法》时,直接以班级为例,提出问题:“我们的女生比男生少多少人呢?”“我们班谁的身高比老师矮呢?矮多少厘米呢?”“我们班喜欢踢足球比喜欢跳绳的多多少人呢?”这些平时生活中接触到的问题,学生都非常有兴趣,也更容易理解。

3.学法多样化

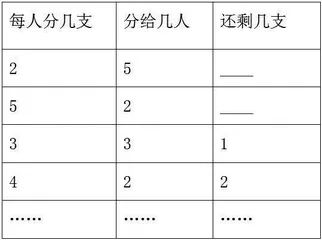

我们在平时的教学中要因人而异,课前要做好充分的准备,因为每个班级都有自己的特点和学习方法,设计符合本班学生的教学方法,设计生动有趣的教学活动,这一切都要从他们已有的生活经验出发。如果课中教授的知识点都与他们的生活有关,学生更愿意。随教师的步伐去探索,学习数学就变得容易一些,例如在教学二年级《有余数的除法》时,对于10支铅笔,每份分得同样多,你能怎样分?课前我在疑惑怎么样能用儿童易懂的语言把这道题目讲明白。可没想到,在学生交流时,他们的方法好多:

学生的有些方法我是在课前根本没有预设到的,在每位学生交流汇报后,我和学生一起把方法归纳并板书。经历上述的学习过程,学生收获的不仅仅是知识,还有数学方法的相互交流和碰撞。学生从原有正好分完的知识,到今天学习了分完且有剩余,这是对平均分知识点的一个重大的突破,水到渠成。

在教学《统计》这课内容的时候,我以学生最爱吃的水果为主线,让学生用从小就一直玩的积木来代表各种水果,不同的水果用不同颜色的积木表示,然后分成小组开始了记录,再把每个小组的结果进行统计,全班汇报总结,我们把积木放在同一水平线上,积木搭的越高就表示喜欢这种水果的人最多;反之,积木越矮喜欢的人就越少。在这个统计过程中学生都是兴趣高涨,积极的投入其中,使得本身无趣的统计知识很自然的渗透到学生的操作中去了,统计知识也变得简单且生活化。

三、教学评价的生活化

以前的数学评价标准侧重于学生的分数,也就是获得知识点的多少,多多少少忽略了学生学数学过程中的情感。在小学数学课程标准改革后,我们明确了评价更要关注“生活中的人”,我们学习数学也是为了更好的解决生活中的问题。在课堂中,我们表扬学生时候总喜欢用“你真棒”“你真厉害”这些浮于表面的赞美之词,其实师生之间的评价还可以更加深入,评价的内容可以更加丰富。我们教师要关注到学生在学习过程中的付出的努力,从中的一些喜悦或者沮丧的情感变化,评价单一,听起来就是不走心的感觉。不仅仅是某一节课中对学生评价,课后的作业进步可以表扬,在家中帮助爸爸妈妈干家务活也可以表扬,在校热情开朗帮助同学可以表扬等等。低年级的学生更加喜欢教师对他们的关注,哪怕只是一件很小的事,教师对学生评价的时候可以关注到更多的点,评价的内容也要因人而异,评价的方式也要针对不同的年龄阶段。

例如在教学一年级上册《20以内的进位加法》时:

师:6+5=?

生1:6+5=11。

生(齐、机械地):棒!棒!棒!你真棒!

师:9+4=?

生2:9+4=13。

生(齐、机械地):棒!棒!棒!你真棒!

在整节课中,班级里有只要有学生回答正确,学生们就会整齐的拍手表扬,听多了就感觉死板机械,没有人性化。

案例二:

师:同学们,看老师这节课带来了什么?

生(齐、兴奋地):小星星!

师:这节课表现好的积极回答问题的同学,老师就会奖励一个小星星贴纸,好不好?

生(齐、兴奋地):好!

整节课中,学生们为了得到小星星都特别努力,很多同学的额头都已经贴的满满的了,其中更多的学生为了得到小星星,连老师的问题都不听完,不仔细思考问题的答案就高高的举起手了,想要得到老师的关注抢着回答问题。

课后统计,教师一共发出了54颗小红星。

从第一个片段可以看出,学生对“棒!棒!棒!你真棒!”这样的表扬方式已经习惯了,没有任何新意,也提不起他们的兴趣,这样对于课中学好数学也没有什么正面的作用。

第二个短片中的学生表面上是极为投入,“小星星”的使用收到了效果。但这种激励却是太多了,好像学生就是为了得奖而学习似的。过度泛滥的使用这种外部奖励可能会有一些负面的影响出现。比如学生在学习中的成就感。长此以往下去,对于学生养成良好的学习动机是非常不利的,课堂中的激励性评价也就失去了它原有的本性。教师可以多向的、多方面的评价,可以在课中动手操作中表扬学生的大胆思考,也可以在小组讨论时表扬他们的协作精神,这样更能激发学生学好数学的欲望,只有在愉快的情绪中才能长久的持续的学习下去。

数学来源于生活,又应用于生活,只有真正做到数学与生活的有机结合,才能充分地展现数学自身的魅力,特别是低年级的学生,对于生活中的事物以及经验累积很感兴趣,怎样才能让学生积极主动的学习?富有兴趣的学习?简单的从生活中学习是我们探索的目标及努力的方向。这不仅是《数学课程标准》的要求,也是陶行知先生“生活教育”理念的根本所在。

作为小学数学教师,我们要做的事情还有很多,我们要顺应新课程标准的改革,继承和发展陶行知先生“生活教育”的理念,在平时的教学中继续研究“生活教育”理论,并在教学过程中不断渗透,让学生可以轻松的学好数学,且不脱离生活实际。教育的目的本是让我们适应生活的需要,脱离生活的教育是不可取的。陶行知先生有太多理念值得我们去更深层次的探索去研究,教育路上任重道远,还要继续努力!

参考文献:

[1]陶行知.中国教育改造,上海亚东图书馆,1928.4初版本

[2]肖文莉.小学数学教学生活化初探,四川教育学院学报,2005.6

[3]黄雪野,小学教学中的数学问题生活化[J]成功教育,2011年10期