异质同构视域下农民合作社转型升级研究

作者: 刘胜林 李冬梅 王雨林 傅新红

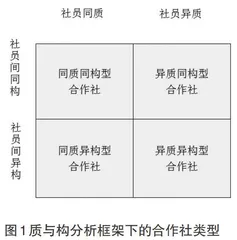

摘 要:本文将合作社类型划分为同质同构型、同质异构型、异质同构型、异质异构型四种基本类型,将研究聚焦为异质型社员进行深入的案例分析,得出“异质同构型”合作社更有利于合作社规范发展的结论。基于此,政府应从加快土地改革、完善配套政策、改变传统政绩观等方面去着力,逐步建立起“同构”程度更高的、以专业大户和家庭农场为主要成员的异质同构型合作社,以实现新阶段下农民合作社的转型升级、良性发展。

关键词:农民合作社; 异质同构; 转型升级; 案例分析

中图分类号:F127.31 文献标识码:A 文章编号:1006-3315(2020)9-158-005

一、问题的提出

作为政府大力扶持的一种新型农业经营组织,农民合作社凭借其“充满阳光和温暖的福利小屋”功能以及“自我服务、民主控制”的制度优势,在我国发展速度极快,特别是2007年《农民专业合作社法》的出台,更是将农民合作社的发展推向了快车道。但在数量快速增长的背后,农民合作社发展中却出现了许多“空壳合作社”、“翻牌合作社”等突出问题,例如四川省相当数量的农村合作经济组织内部管理不规范,民主管理制度不健全,农户参与度低,存在少数内部人控制现象(郭晓鸣,2006),河北、吉林、辽宁三省真正被认定为规范运作的合作社占比不到10%(孟丽、钟永玲、李楠,2015;吕洪波、刘佳,2015),不规范运作的问题使得合作社背离了其设立的初衷,也背离了合作社质的规定性。对于到底什么是农民合作社质的规定性,虽然国内外合作经济学家尚未形成一致意见,但“自愿进出、成员使用为主、一人一票为主、惠顾返还为主”是其大致的质性底线(徐旭初,2014)。基于这一认知,显然上述真假合作社问题是对合作社本质规定性的漂移,严重影响着我国合作社的良性发展。因此,新形势下如何实现合作社转型升级是一个非常值得探讨的现实问题,以推动农民合作社新一轮跨越式发展(洪锦华,2010;陈文标,2014;等)。

要找到现阶段农民合作社转型升级的有效路径,首先必须进一步厘清合作社本质性漂移的原因。综观现有研究成果,众多学者先后从不同角度对合作社本质漂移问题进行过研究,例如黄祖辉、邵科(2009)从整个时代环境发生根本性变革而对制度创新提出要求的视角对合作社本质性漂移进行了分析,谭智心、孔祥智(2011)认为合作社内部不完全契约和非对称信息是产生合作社内部“委托-代理”问题的根源,温铁军(2013)指出过于强调业务单一的专业合作社往往导致精英俘获、小农被边缘化,蒋永穆、高杰(2013)运用生物学中共同演化理论剖析了农业经营组织与农业产业体系的多层次共同演化机理,赵晓峰、付少平(2015)运用多元主体与庇护关系的分析框架探讨了合作社异化状态的形成机理。在现有研究成果中,从合作社成员的特征或成员间关系的角度去解构合作社本质规定性漂移的研究相对较多,例如Hakelius(1999)以瑞典农民合作社为例分析了成员之间、成员和管理者之间信任程度与合作社效率二者的关系,得出“前者信任程度不断降低导致后者效率降低”的结论;Marketal.(2002)从认知型信任和情感型信任两个维度,对影响社员与社员之间信任、社员与管理者之间信任的因素进行了剖析;James & Sykuta(2005)通过研究发现,合作社的信任与其组织特征和产权特征密切相关;郭红东、杨海舟、张若健(2008)基于浙江省部分合作社社员的问卷调查数据,对影响农民专业合作社社员对社长信任的因素进行了实证分析,结论表明,社长与社员的关系影响最大,其次是社长的能力、社长的人品、社长对社员的关心,社长声誉对社员信任影响不明显;邵科、徐旭初、黄祖辉(2013)对入社农民的异质性(“从业生产特征”、“人口统计学特征”、“风险偏好特征”、“产业与地区特征”)与入社动机(内部动机、外部动机)的关系进行了实证研究,发现农民成员个体特征的异质性会对其参与动机的差异化有显著影响,那些专业化、规模化水平更高的大户成员更倾向于内部动机及服务导向动机;陈相洁、傅新红(2014)实证论述了合作社社长对一般社员信任的影响因素,其中对信任影响显著的因素是管理层人员年龄、与一般社员的关系,而管理层受教育程度、社会责任心及性别对信任的影响较小。对这些研究成果的分析发现,现有的研究要么是从社员的个体特征来分析合作社的实际运行效果,要么是从社员间关系来分析对合作社实际运行的影响,但鲜有将二者统一起来、从社员的个体特征与社员间关系的交互作用的角度来探究合作社发展。

本文将在现有研究基础上,借鉴组织管理学、格式塔心理学的有关理论,将社员的个体特征与社员间关系的交互作用看作是一个因素,从而将研究的范围深入到二者的交互作用对合作社发展所产生的效应以及对合作社升级的启示价值。沿着这样的一个研究思路,本文首先建立合作社成员“质”与“构”的分析框架,探究社员的个体特征与社员间关系所引致的合作社发展的不同类型;然后运用比较分析的研究方法,深入剖析四川省资阳市的两个合作社案例,对比探讨两种不同类型合作社的实际运行效果;最后在理论探讨和案例分析的基础上得出本文的结论以及结论所要揭示出的政策含义。

二、组织成员的质与构:影响农民合作社升级的一个分析框架

管理学基础理论中,组织成员的构成及行为与组织结构形成相互作用、互相影响的关系,即组织结构影响成员的构成及其行为,反过来组织结构也受到组织成员构成及行为的影响(朱秀梅,陈琛,蔡莉,2010;龚虹波,2013;等)。作进一步的深入分析,其实组织成员要素与成员间要素的交互作用,同样也会对组织结构产生影响(席酉民,郭士伊,2008)。组织成员要素是组织成员单独所拥有的、能体现个体差异的各种人口统计学的、社会学、心理学的属性,例如年龄、性别、性格、价值观等,而成员间要素则指的是存在于成员之间的、无法被某个成员单独拥有的、对成员间行为产生影响的各种社会和心理要素,如成员间的关系、信任、共识、规范等,其中,关系指的是成员之间存在的各种领导-下属这样的正式关系以及朋友这样的非正式关系,信任是指信任者对被信任者未来的一种基于成本收益的期权,共识指共同的价值观等认知层面上联结成员的构,规范指正式的规章制度或非正式的潜在规范。根据席酉民教授的提法,将组织的成员要素与成员间要素分别简称为“质”与“构”,就可以得到四种不同的组织要素配置方式,即同质同构、同质异构、异质同构、异质异构。其实在格式塔心理学流派中也有类似的提法——异质同构理论(科夫卡,2010),并且该理论在文学、艺术等领域早就有相当广泛的应用,但在合作社的研究领域却至今鲜有提及。相比较而言,在这四种组织要素配置方式中,异质同构的组织更具优越性,原因在于“一方面不同成员带来资源差异为组织真正实现资源的交换和组合准备了必要条件;另一方面成员间要素的同构性又保持了不同成员之间的稳定关系和组织的整合能力”(席酉民,郭士伊,2008)。

借鉴组织管理学及格式塔心理学中“质”与“构”这一理论,根据合作社成员要素与成员间要素的交互作用,本文从理论上将农民合作社划分为同质同构型、同质异构型、异质同构型、异质异构型四种基本类型(见图1)。“同质同构型”合作社是指合作社的社员分布比较均匀,彼此在年龄、性别、文化程度、性格、价值观等人口统计学、社会学、心理学方面的个体特征比较接近;同时合作社成员与成员之间的关系分布也比较均匀,成员间人格化关系清晰简单,遵守相同的规范、相互认同、存在共同的价值观等。这种类型的合作社具有良好的整体一致性,但不利于资源优势互补,对外部环境变化的适应能力差。“同质异构型”合作社是指虽然合作社社员分布均匀,彼此在年龄、性别、文化程度、性格、价值观等方面相似度高,但社员与社员之间的人格化关系却相对复杂,彼此缺乏互信、没有规范、没有共识。这种类型的合作社既不利于资源优势互补,又使得合作社缺乏整体一致性,功能紊乱。“异质同构型”合作社是指虽然合作社社员分布不均匀,彼此在年龄、性别、文化程度、性格、价值观等方面存在较大差异,但社员与社员间人格化关系却相对清晰简单,彼此比较信任、存在共同遵守的规范与共识。这种类型的合作社一方面可以实现不同成员间资源共享,另一方面也有利于合作社整体协调的一致性。“异质异构型”合作社是指一方面合作社社员分布不均匀,彼此在年龄、性别、文化程度、性格、价值观等方面存在较大差异,另一方面社员与社员间也彼此缺乏互信与共识。

虽然我国农村普遍出现务农兼业化、劳动力老龄化、性别妇女化等人口统计学上存在诸多共同点(陈锡文,2014;冯海发,2013;王一鸣,赵复强,2013),但毋庸置疑,农户与农户之间在认知能力、务农经验、对新生事物接受能力等心理属性方面存在较大差异,因此本文将农户看作是存在差异化的个体,将研究聚焦为异质型社员,这样衍生出的合作社类型只有“异质同构型”和“异质异构型”合作社两类。根据这两种合作社类型的基本内涵,成员与成员间关系相对清晰简单,具有共同遵守的规范,彼此比较信任,容易达成共识,显然是比较理想的成员间关系,也就是说在“质”相同的情况下,“同构”比“异构”好,“同构”使得组织表现出良好的整体性和协调性,而“异构”则会导致组织的整体性和协调性较差,容易使得组织形成一盘散沙,毫无应对市场所需要的凝聚力。基于此,本文假设“异质同构型”合作社优于“异质异构型”合作社,“异质同构型”合作社更有利于合作社规范发展,能有效避免合作社质的规定性发生漂移。

三、“异质异构”与“异质同构”合作社的案例分析

资阳市是连接成渝“双核”的四川省区域性中心城市,地处四川盆地中部,下辖雁江区、安岳县、乐至县,代管简阳市,2013年末户籍人口507.3万人。全市地形地貌以丘陵为主,约占总面积的90%以上,全年属于亚热带季风气候,适宜于农业发展,被评为“全国农业产业化工作先进市”,其柠檬产量占到全国市场的80%以上,被誉为“中国柠檬之都”,同时生猪、山羊、水产、蚕桑产量也位居四川前列。资阳市农民合作社发展同样走在四川全省前列,2008年4月挂牌成立了四川省第一家生猪专业合作社联社——资阳市川娇生猪专业合作社联合,2014年有8家农民合作社晋升为“国家农民合作社示范社”。下文选取资阳市某养兔专业合作社和资阳市东庵生猪专业合作社作为典型案例,基于实地考察以及与合作社负责任人进行的深度访谈,分析“异质异构”与“异质同构”两类农民合作社的基本特征、运行机制及运行效果。这两家农民专业合作社由资阳市农发局推荐联系,均为当地较为知名的示范性合作社,但这两家合作社在社员与社员间要素上存在明显的差异,选择二者作为案例较具典型意义。

(一)异质异构:合作社质的规定性发生漂移的重要原因

1.“异质异构型”合作社案例——资阳市某养兔专业合作社。资阳市某养兔专业合作社成立于2011年12月,由当地一家农业龙头企业发起成立,注册资本200万元,属于典型的公司领办型合作社。目前合作社拥有土地面积260亩,建有生态养殖基地1个,标准化养殖小区6个,年出栏商品兔16万只以上。合作社辐射带动周边10个乡镇,惠及126户成员及30户规范化、形象化养殖户。合作社实行“五统”、“两金”、“一保”政策,其中,“五统”是指合作社为社员统一供种、统一供料、统一供药、统一技术规程、统一销售;“两金”指的是盈余提取金和市场风险金;“一保”是指当市场价格低于保底价时,合作社负责统一销售,以保证社员本金不亏。

该合作社成员要素(“质”)存在明显的差异性。从合作社成员的来源来看,社员分别来自10个乡镇,既有传统的养兔专业户,也有新加入养兔行业的新手;从社员的年龄上来看,以50岁以上的中老年人为主,但也有部分青年人;从性别构成来看,一般以夫妻二人居多,基本上男女对半开;从受教育程度来看,大部分只有小学和初中文化,但也有部分没有文化或具有高中、大专以上文化程度;从入社动机来看,部分是为解决兔子的销路而加入,也有部分是为了获得技术而加入,还有为获得相对便宜的养殖物资而加入。选取合作社成员来源、年龄结构、受教育程度、入社动机这几个指标,以“差异很大、差异较大、差异一般、差异较小、没有差异”五级为标准,通过与该合作社负责人的深入访谈以及实地查看,对这几个指标的差异程度进行评判(见表1)后,发现该合作社社员的个体特征差异明显,具有明显的“异质性”。

该合作社成员间要素(“构”)也存在明显差异。首先,从社员间关系看,虽然该合作社制定了规范、完善的合作社章程,但仅对少数核心成员(30户形象化、标准化养殖户)形成激励和约束,对大多数社员形同虚设。其次,从社员间互信看,虽然合作社为社员统一供种、供料、供药,有批量购买而来的价格优惠,但由于社员与合作社负责人之间缺乏充分的信任,总有部分社员认为合作社在养殖物资代购行为中存在“吃回购”、“从中渔利”的偏见,鉴于此,2015年合作社对“五统”制度进行了改革。改革后合作社只负责与商家进行价格谈判与订货,社员首先将自己对饲料、药品等需求数量上报给合作社,由合作社统一与商家谈价、下订单,到货后合作社不负责转手,农户直接向商家进行取货、交钱。这样做,合作社不充当“二传手”,可以避免部分专业养殖户的无端猜测及闲言碎语而导致的信任危机。再次,从社员间共识来看,该合作社成立之初建立的“五统”政策,应该说这一政策利用合作社的平台作用对接市场,可以办到小农户无法办到的许多事情(比如兔子良种信息获取及良种提供),可以抗衡小农户没有办法抗衡的市场风险(比如兔子的市场价格偏低时合作社统一收购),惠及了参加合作社小农户的切身利益,但在实际运行中,由于小农户与合作社负责人之间缺乏应有的信任,统一服务功能逐渐淡化,最终小农户对合作社的运行乃至生存发展根本就不去关心。选取合作社社员间关系、社员间互信、社员间规范、社员间共识这几个指标,同样以“差异很大、差异较大、差异一般、差异较小、没有差异”五级为标准,通过与该合作社负责人的深入访谈以及实地查看,对这几个指标的差异程度进行评判(见表1)后,该合作社成员间差异也比较明显,具有明显的“异构性”。