文化传承“生生”不息

作者: 王淼

摘 要:儿童的传统文化教育是当下重要的课题,在儿童本位的理念下,结合教材和本土资源,由“生”而发,开发建构学生喜爱的“国宝”课程,积极营造“为教而学”“即知即传”“学以致用”的儿童自主美术课堂,以此丰富传统文化资源,改进传统文化教学,转换师生角色,让学生做学习的主人,形成学生主导、师生交流、合作共赢的互动教学模式,为传统文化的传承和发展注入“生生”不息的活力。

关键词:国宝课程; 学生本位; 传统; 自主学习

中图分类号:G521 文献标识码:A 文章编号:1006-3315(2020)12-077-004

中国优秀传统文化博大精深,源远流长,是我国现代化建设和社会主义核心价值观的基石,是我们民族的“根”和“魂”,儿童的传统文化教育成为当下一个很重要的课题,然而传统文化进校园、进课堂却遭遇了困境:

一、儿童立场的缺失,传统文化教育的现实瓶颈

1.教育主体偏离

当前小学阶段的传统文化教育更多是让教育对象接受传统文化的改造,使其符合传统文化的要求。如教师在备课中对传统文化的知识点、重点的研究依然放在解读教材和钻研教法上,而往往“目中无人”忽视了学生学情,使整体的教学设计与学生的元认知难以对接,导致教与学完全是两张皮,这种一厢情愿地将成人世界里“好”的东西灌输给儿童,却不管儿童能否接受,实在难以达成传统文化教育的真正目标。

2.课程内容弱化

中国传统文化的内容大体呈现碎片化、虚拟化和泛化的现象,小学美术教材中传统文化内容也长期呈现松散、碎片化等特点,无法形成一定的知识体系和课程脉络,因此,教师对传统文化的教学内容缺乏重视,加之自身知识储备欠缺,浅入浅出,泛泛而谈,有的美术教师甚至对教材中欣赏评述领域的传统文化内容进行回避和缩减,导致传统文化内容更加弱化,造成儿童对传统文化的认知不足,积累不够,难以形成对传统文化的兴趣和自信。

3.教学形式单一

传统文化教育方式仍是灌输式,沿袭着老师台上讲、台下学生听的传统教学形式,儿童的个性是不被鼓励的,学生只能一味地靠死记硬背去消化、理解知识,教师对学习结果的评价,只以学习结果论英雄,很少涉及学习过程中思维转变、兴趣激发和学习方法的评价,教学形式单一和固化导致传统文化教学缺少应有的深度与广度。

归因:目标的偏离、内容的固化、形式的单一,三种现象背后折射出的都是儿童立场的缺失、对传统文化教育中儿童这一核心要素的忽视。《义务教育美术课程标准(2011年)》指出:通过美术课程,让学生了解人类文化的丰富性,逐步形成热爱祖国优秀文化传统和尊重世界文化多样性的价值观。教育部印发的《完善中华优秀传统文化教育指导纲要》提出:对青少年加强中华优秀传统文化教育具有重大作用。中共中央办公厅、国务院办公厅《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》强调:以幼儿、小学、中学教材为重点,构建中华文化课程和教材体系。无疑,儿童需要传统文化教育,大力传承和弘扬中华优秀传统文化成为美育最丰富的资源,最基本的根基。然而在传统文化教育中,儿童应该处在什么位置?儿童成长过程中所需要的传统文化经典是什么?课程该怎样选择资源,又该用怎样的方式走近儿童?这一系列追问引发我们更加深入思考,当下以“在课堂里寻找儿童,让课堂回归儿童”为主旨的教学改革正开展,打造“学的课堂”,建构“生本课程”成为教师们实践的热点,在此背景下笔者回归儿童立场,从儿童的视角开展探索与儿童一起研究。

二、由“生”而发:对传统文化资源选择与利用的思考

1.课程缘起:我们为什么选择国宝

传统文化资源众多,我们将目光集中到见证中华文明发展的重要见证物——国宝文物上,文物通常分为一级、二级、三级这三个等级,其中最高级别的一级文物又分为甲、乙两个等次,而只有一级甲等文物,才可以称为国宝。中国有一句古话“取法乎上”,要通过对经典艺术珍品的观摩学习、潜心体会,来提高我们的艺术欣赏能力、审美能力。国之瑰宝,当之无愧,而国宝和儿童之间更有着千丝万缕的关联,国宝有故事,每一件都刻录着古代生活的鲜活片段,凝结着历史文化的深层记忆,充满传奇色彩,儿童爱听;国宝形制各异,色彩美观,每一件都独一无二,儿童爱看;国宝更有着文化传承的重大意义,每一件都是中华优秀传统文化的缩影,记载着民族血脉的基因密码,儿童需要去感悟,理解和认同。我们要充分利用这一珍贵资源,使国宝文物转化为有温度的文化体验,丰富美术教学内容,让国宝成为孩子想象力的源泉,培养他们对历史、文化、艺术的终身兴趣,这是我们选择“国宝”的意义所在,这也是“国宝”惠及今天的资源本源。

2.儿童参与:国宝文化教育的主体回归

传统文化内容不是成人强加给儿童的,要引导儿童自主参与学习的全过程,课程资源的选用就由直接呈现结果转变为一种寻找的过程,这就好比我们要将菜做好端给儿童吃的输送,转变为邀请儿童参与到做菜的过程中来,鼓励儿童自己去寻找食材并归类分析,这样的改变调动和发挥了儿童学习的主动性积极性和独立性。互联网时代为课程资源的选用提供了便捷渠道,当下的影视节目如《国宝档案》《假如国宝会说话》等质量品味都很高,各大博物馆也推出网上展厅,传统文化的APP小软件更是生动有趣,极大丰富了国宝资源。课程标准中提出:学生要初步具有收集和处理信息的能力,在学段目标中强调,有目的的收集资料、利用图书馆网络等信息渠道获取资料,获得能力与知识的提高,因此,我们要积极鼓励儿童参与其中,摸清儿童喜爱的国宝种类,借助调查问卷、国宝档案卡、收集国宝模型和高清复制品,以及课堂上的交流、展示,使儿童国宝知识储备日趋充盈,课程内容框架愈加明晰。

3.儿童经验:国宝文化资源的内容甄选

课程资源的选择与利用首先要有需要意识、目标意识,传统文化教育的对象是儿童,要了解儿童学习的现有水平和真正需求,所以在小学阶段的传统文化教育资源选择利用时,一定要眼中有儿童,心中有课标,我们的做法是回归课本,抓住教材中涉及的“国宝文物”。例如美术教学中“欣赏·评述”占了相当一部分,纵观教材中内容和大量图片均选取了各大博物馆中的珍贵文物,通过对这些文物的欣赏和表达,了解传统文化,内化知识,形成审美心理结构。因此,国宝文物的选择不是另辟蹊径,而是对现有教材中赏析内容的一以贯之,更好地用好教材、用实教材。儿童的传统文化资源开发还要贴近儿童的生活经验,我们的学校坐落在六朝古都的南京,是历朝人文荟萃之地,沉淀了无数历史古迹和文化遗产,其中南京博物院、南京市博物馆、南京民俗博物馆、南京云锦博物馆、南京六朝博物馆等都是我们强大的本土资源,是对国家教材的补充,丰富完善了义务教育阶段的美术教材。我们开展金陵文化探寻之旅,孩子们身临其境,增加了感性经验,更真切地感受到“国宝”文物不仅仅在书本中、在博物馆中,更在我们的生活里。

4.儿童基准:国宝文化教学的评价依据

在课程视域,评价作为课程的一部分,与课程目标和课程实施紧密相连,评价要依据儿童基准,不同学科、不同学段、不同教学内容都需要具有差别化的评价方法跟进。美术课程标准中按照学习领域和年龄阶段提出了具体的要求,《完善中华优秀传统文化教育指导纲要》中对不同年段的学生传统文化教育评价标准做出了细致的说明:“小学低年级以培育学生对中华优秀传统文化的亲切感为重点,开展启蒙教育,培养学生热爱中华优秀传统文化的情感;小学高年级以提高对中华优秀传统文化的感受力为重点,开展认知教育,了解中华优秀传统文化的丰富多彩。初中阶段,以增强学生对中华优秀传统文化的理解力为重点,提高对中华优秀传统文化的认同度,引导学生认识我国统一多民族国家的文化传统和基本国情。高中阶段,以增强学生对优秀传统文化的理性认识为重点,引导学生感悟中华优秀传统文化的精神内涵,增强学生对中华优秀传统文化的自信心。”在儿童基准的评价标准上,评价还要多元化,加强过程性评价,鼓励学生自评互评,儿童的自我评价意识和能力需要教师的正向引领,学生的自我反思、合理归因、自我成长,特别是让学生在评价中学会评价是教育的核心目标,意义深远。

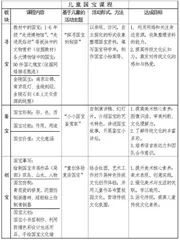

优秀传统文化教育最终指向是儿童的成长与发展,因此“国宝课程”的架构与实施离不开儿童的主体参与性,(见表),寻宝——赏宝——创宝,强调与儿童一起研究,基于课程目标和儿童需要,以更贴近儿童、更注重实践、更契合儿童生活经验的方式,寻求课程建构与实施的不断优化。

三、国宝课程:用儿童的方式激活传统的有效路径

美国心理学家布鲁纳说:“教是一种最好不过的学习方式。”教不是老师的专利,让学生当“小先生”学习的效率更高。在国宝教学中我充分运用儿童都想做“小先生”的愿望开展教学,翻转课堂中的师生位置,转“学”成“教”,积极给学生提供“潇洒说一会”和“潇洒教一回”的机会和平台,让儿童从被动的听者,成为课堂的主导者。

1.基于儿童心理,为教而学,用知识武装自己

“为学而学”不如“为教而学”,前者是学生被动地学,后者是学生主动地学。陶行知先生说:“我们必须使大家承认小孩能做教师,然后教育才能普及,小孩的本领是无可怀疑。”在陶行知的眼里,小孩既是学习的主人,也是教育的主人,既可做学生,便可做“小先生”。

1.1任务驱动,学有动力。学习的最大乐趣和动力是可以教会其他人学习,通过实施“小先生人人制”,以“小先生”的职责作为任务来驱动每一个学生以“教人者教己”的态度“为教而学”和“为交(交流)而学”,为了使自己身上“小先生”的称号实至名归,学生主动做好前期学习和积累。任务驱动,学案导学,研学单是开展自主学习的前提、抓手和凭借,学习单的设计具有国宝文物的共性问题,如常规的国宝名片,包括名称、年代、材质等,更有富有个性的表达方式,将“国宝”拟人化,把自己想象成国宝来说话,研学单包括:我是谁?我在哪?我是干什么的?谁创造了我?孩子们用自己的自主学习查阅资料实现了国宝会说话。如果我们把自主学习比作一棵参天大树,那么用好研学单就应该是这棵大树的根,根扎得越深,大树才能枝繁叶茂、绿荫常驻。

1.2带着思考,走进生活。“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”。正如陶先生所言:“教育不能脱离生活,教育要通过生活来进行,无论教育的内容还是教育的方法,都要根据生活的需要,教育与生活要高度一致。”初步完成研学单,我们鼓励儿童亲自前往博物馆,博物馆是人类文明精华的储藏室,是一个寓教于乐、增长见识、开拓思维的好地方,孩子正处在求知欲旺盛的年纪,通过假期参观走访南京六朝的石刻风韵,包括石兽、石柱、石碑等,孩子们会现场拍摄图片,录制小视频,课堂上与大家分享,在小小国宝介绍人的带领下,孩子们仿佛乘坐时光机般遨游在“石城”的前世今生中,我们还会通过阅读相关书籍,细细品味六朝百态,古城墙、竹林七贤与荣启期砖画、大报恩寺琉璃塔拱门构件,江宁织造里的云锦等等,博物馆不仅可以通过实物传递知识,更可以激发兴趣、引导思考,参观一座博物馆,更是培养孩子自主学习能力的时机,参观博物馆就像读一本入门书籍,并不是要孩子去记住所有的内容,也并不是期望通过一次参观就能了解到所有的内容,而是让孩子从中学会主动探究,获得体验,产生疑问,寻求解答,形成学习的能力和习惯,让逛博物馆成为我们美好生活的一部分。学生不再“两耳不闻窗外事,一心只读圣贤书”,开始关心身边的同学、家人、邻居等,关心民族文化的未来,在潜移默化中树立了社会责任感,无形中形成了民族兴亡匹夫有责的思想。

2.基于儿童需要,即知即传,用仪式重构课堂

2.1开放讲台,让学生能当“小先生”

2.1.1讲台吸引“小先生”。陶行知说:“小孩子最好的先生,不是我,也不是你,是小孩子队伍里最进步的小孩子。让孩子在自主学习的基础上把自己的收获或学习诀窍展示给同学,成为“小先生”。儿童走上讲台,一件皆大欢喜的好事,讲的人乐讲,听的人乐听,因为学生当老师是一件新鲜事,出于好奇,同学们会大力支持,或许自己也能当小先生,机会难得,自然就珍惜。由此可以预见,“小先生”的课堂完全有可能胜于教师领衔主演的课堂。