由“四位教师的故事”想到的

作者: 马水莲

摘 要:本篇论文是作者对《学习、教学和评估的分类学(布卢姆教育目标分类学修订版)》一书的一些思考以及和大家分享的“四位教师的故事”。

关键词:读后感; 思考; 分享

中图分类号:G441 文献标识码:A 文章编号:1006-3315(2016)02-054-002

《学习、教学和评估的分类学(布卢姆教育目标分类学修订版)》(下面简称《分类学》)这本书是由三位著名教育心理学家(Mayer,R.E.,Wittrock,M.C.&.Pintrich,P.R.)、三位课程与教学专家(Anderson,L.W.,Cruikshank,K.A.&Ratjs.K.)、二位测量评价专家(Krathwohl,D.R.& Airasian,P.W.)组成的专家组与有经验的中小学教师多年合作,对《布卢姆认知领域目标分类手册》(1956年出版)进行修订,并于2001年重新出版的。书里分三部分共十四章,以深奥的理论与具体的案例相结合的方式,详细阐述了“分类学(教育目标和学生学习)”、“修订的分类学结构”和“分类学的运用”。

书中第二部分“修订的分类学结构”第四章“知识维度”的“知识与教材内容的区分”里的“四位教师的故事”在这本书里还具有承上启下的作用——既是对前面理论知识与术语进行了总结性的具象呈现,又是对后面内容的一个引领。下面笔者就想和大家分享这“四位教师的故事”及由此引发的一些思考。

一、故事的回顾与分析

为了区分“知识与教材内容”,四位老师——佩特森夫人、常女士、捷夫森先生和温伯格夫人制定《麦克白斯》这个单元的教育目标如下:

佩德森夫人:知道剧中人物的名称和他们之间的明显的关系(如麦克白斯和麦克达夫是敌人);知道剧情细节和哪个人物讲了什么话;能够背诵某些重要段落。

常女士:能够学习剧中一些重要的概念,如野心、悲剧英雄和讽刺;知道这些概念如何关联,如在悲剧人物的发展过程中,野心起什么作用等。

捷夫森先生:将《麦克白斯》作为一个例子,学习如何一般地思考戏剧。

温伯格夫人:要求学生能运用“这些”步骤或“工具”(捷夫森先生制定的教育目标)来研究、理解、分析和欣赏其他戏剧作品,并在运用时思考他们在做什么,学习剧中人物的一些东西。

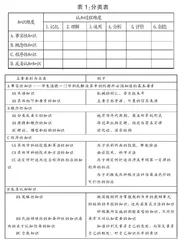

这四位老师的教育目标制定得如何?我们可以用《分类学》来进行分析。先来看看《分类学》里的两维分类表和知识维度的主要类别与亚类:

根据上面的《分类表》和《知识维度的主要类别与亚类》可以知道:

佩德森夫人制定的教育目标中强调了《麦克白斯》的细节和元素,都是单一、孤立而分散的内容元素,是“点滴信息”的知识,用分类表的语言来说,她似乎关心的是事实性知识。

常女士强调的是“这些观念”和它们之间的关系能使该剧对她的学生来说变得活生生的,使不同概念之间建立了联系,属于“较为复杂的和有组织的知识形式”的知识,可见,她关心的是概念性知识。

捷夫森先生的目的是将《麦克白斯》作为一个例子,来教会学生如何一般地思考戏剧。而且这种“思考”能用于一切戏剧的程序,这属于“如何做事的知识”(即方法的知识),那么用分类表的语言来说,捷夫森先生似乎在强调运用程序性知识。

温伯格夫人除了同捷夫森先生一样让学生能运用这些步骤或“工具”来研究、理解、分析和欣赏其他戏剧作品外,还要求学生在“运用时思考他们在做什么”,在如何运用这些工具时保持自我反思和反省的心态,并希望通过识别剧中人物时学习一些与他们自身有关的东西(志向或优点或缺点),这是属于“一般认知知识和有关自己的认知的意识和知识”。用分类表的语言来说,温伯格夫人关心的是反省认知知识。

以上的分析综合起来可以用以下表格简单呈现:

在以上四个例子中,剧本的内容是相同的,然而四位教师以不同方式运用这一内容指向于不同的目标,从而强调了不同类型的知识。现实中,所有教材都是由具体内容构成,但是教师如何根据他们的目标和教学活动组织这些内容,就会导致在该单元中强调不同类型的知识。相应地,教师如何确立教育目标,组织教学实现这些目标,甚至评估学生对这些目标的掌握情况,就会导致不同结果,即使当内容完全相同时,情形也会是这样。一句话,教学内容相同,目标不同,知识也会不同。

二、故事的启迪:制约目标确立的原因是什么

读着这“四位教师的故事”,笔者不禁进行了反思:现实教育教学中不也一样存在着这许许多多的“四位教师”吗?那么,制约着这种情况出现的原因是什么?联系实际情况,我们可以尝试着从以下三方面来分析:

1.制约目标确立的原因之“可参考资料”的模糊性

在现实教学中,确立教学目标,我们往往参考的资料就是三本书:《语文课程标准》《教师教学用书》和教材(教科书)。

粗看上去,《课程标准》《教师教学用书》和教材的“单元导读”似乎都有目标可寻,但细读,你会发现这些所谓的“目标”都不能或不完全能作为实际的课时教学目标。首先,《课程标准》的年段目标指向的是年段或学册的,需要进行解读、分析、细化,才能成为真正可用并实用的课时教学目标;而教材的“单元导读”所呈现的目标陈述,并不符合“目标”的表述,因为“一个目标的陈述包含一个动词和一个名词”,而“动词一般描述我们意欲实现的认知过程,名词一般描述预期学生要学习或建构的知识”,而它虽有目标的指向,却欠规范;那么《教师教学用书》里的“教学目标”陈述规范了,却显得较为笼统、模糊,让人不知道具体要做什么或怎么做,如“把握课文的主要内容”这个目标陈述,从四年级到六年级的“教参”里几乎都是一样的,但“如何把握”“用什么方法把握”就没有明示出来,可见也挺模糊的。

由此可见,即使给教学目标的确立可参考的书有那么多,但却没有一个是可以真正“确定”或 “可操作”的。这也就制约了目标的确立了。

2.制约目标确立的原因之教材内容的“丰富”性

语文教学文本“是一个拥有无数教学可能的信息载体”,每一个文本都可能包含有字词句篇逻文修等各方面的信息。同一个文本,似乎不同的年级都可以把它作为教材。因此,这样的文本,就留有了更大的解读空间,这也是造成教学目标确立的“丰富”性。

3.制约目标确立的原因之教师能力的差异性

正如“一千个读者就有一千个哈姆雷特”一样,同一个文本,“一千个教师就有一千种教法(目标)”,面对这“无数教学可能的信息”,不同的教师会有不一样的处理,有的可能在一堂具体的课文教学中力求做到面面俱到,这只会导致“老虎吃天无从下口”或“眉毛鼻子一把抓”的局面;有的可能只凭经验或“感觉”,“想当然”地选择一两种“信息”作为切入,这也只会是无足轻重甚至是偏离了教学要求;还有的却处在“无目标”状态,“脚踩西瓜皮,滑到哪算哪”……因为教师们的这种种差异,在面对相同的教学内容,就会像“故事”里的四位教师一样,确立的教学目标就会有很大的差异。

以上这些制约目标确立的原因应该是可以避免或改变的。《分类学》里将认知领域的教育目标按知识与认知过程两个维度分类(见前面1、表2),在知识维度里,知识被分为事实性知识、概念性知识、程序性知识和反省认知知识等4种类型;在认知过程里,认知过程由低级到高级被分为记忆、理解、运用、分析、评价和创造等6种水平;由于每一种知识的掌握都可分为上述6种水平,所以4种知识类型×6种水平,总共构成了24个目标单元。如果我们在面对教学内容时,运用这些知识来确立教学目标,既关注了知识维度,也关注了认知过程,就不会出现如上面说到的“四位教师的故事”了。

参考文献:

[1]L.W.安德森等编著,皮连生主译.《学习、教学和评估的分类学 布卢绿教育目标分类学修订版(简缩本)》,华东师范大学出版社,2010.10

[2]《语文课程标准》,北京师范大学出版社,2001年7月第1版

[3]课程教材研究中心、小学语文课程教材研究开发中心,《教师教学用书》,人民教育出版社

[4]广州市教育局教学研究室,《广州市义务教育阶段学科学业质量评价标准(语文)》,广东教育出版社编,2009.10

[5]赵立兵.《巧抓课文拓展点,培养学生自学能力》,载《人教网》,四川射洪县天仙镇