科学探究让学生知其然而知所以然

作者: 张芳

摘 要:科学探究是小学科学课程的核心。学生对于科学认知的建构都是由经历的探究过程得以完成。笔者通过亲身经历的小学科学教学实践,认为在科学探究活动过程中,学生手脑并用,问题探究的过程就是认知思维的过程,两者合为一体,概括地说为“行知合一”,在认知中探究,在探究中认知。如此,学生在科学探究中获得“知其然而知其所以然”的结果。审视小学科学教学现状,教师往往偏重于让学生知其然,因此学生的科学探究实践便成了“走流程”,其过程中的认知思维不深入,对于现象的观察,或概念及结论的验证,如在平坦路上“走一回”一般。本文笔者就这一问题谈一些浅见。

关键词:科学探究; 理性; 实践; 过程; 建构

中图分类号:G623.6 文献标识码:A 文章编号:1006-3315(2015)04-054-001

科学探究其实质是一个充满理性思维的实践过程。因理性认知而探究,因问题而探究,教师引导学生进行科学探究,所追求的是让学生通过探究实践过程,实现知识经验的形成和理性认知的自我建构。所以,科学探究强调的是动手操作与理性认知密切结合,融为一体。如果学生在探究实践过程不能做到手脑并用,那么所谓的探究仅表现为外在的形式,也就不可能在对现象、问题及概念与结论的探究过程中,有所发现,且认知亦不可能上升到理性的高度。在科学探究过程中,教师该如何引导呢?笔者进行了探究尝试。

一、探究的前奏:让学生建立理性思维模型

需要探究的问题,需要验证的知识经验,或是某个理性结论,教师首先要引导学生用脑思考如何去探究,即选择什么方法,怎样的场域,设计怎样的一条探究路径,需要准备些什么等。特级教师曾宝俊指出:“实验不等同于探险,实验之前,重在规划。”其意就是说探究得建立一个具体清晰的思维模型。科学家们就是从许许多多的可能性中在寻找答案,可以说建立思维模型要比做一次实验更重要。科学教学,教师引导学生经历科学探究,关注学生动手前的动脑,让学生“想好了再做”,激发对科学的兴趣,形成科学的态度和科学探究的能力,当学生对某个问题提出假设后,教师应尽可能组织、引导学生自己想办法设计实验方案、修正实验方案。学生想好了再做的过程尽管并不是“想”得就很完美,有时也有偏差,但做中出现问题是正常现象。如果不让学生先去想,而让他们盲目去实验,造成的失误将会更大。

二、探究的过程:让学生做到手脑并用

一种现象的观察过程,或是问题答案的探究过程,或是一个实验过程,学生所要做到的是手脑并用,保持动手实践与理性思维同节奏,在做中思,在思中做,使操作实践过程成为理性思维过程。融动手操作与理性认知为一体,学生才有可能掌握问题探究,认知验证的有效方法,获得知识经验积累,理性知识的自我建构。

在学生进行实验探究时,训练他们手脑并用,带着问题有准备地、有目的地去亲历,是培养学生有质量地进行实验探究的一种有效方法。动手动脑,实践与认知同步,让学生的探究目的更明确,思维更到位。

三、探究的生成:让学生提升理性认知

在科学课中特别强调“把手和脑都放在科学上面”的学习指导策略。有人走过沙滩留下的脚印清晰可见,但他经过沙滩看到了什么,就需要我们用头脑去思考。实验探究也与之同样。手脑并用是科学探究活动的显著特征,在思考中实践、探究,又在实践中反复思考、发现。细化实验的理性思维活动,能使学生在动手中有所发现,并通过问题生成问题,使实践探究过程随之持续生成,学生的理性认知因此而不断得到提升。

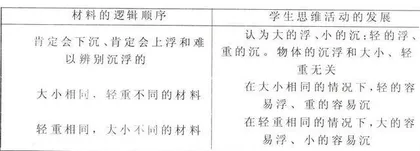

例如在研究“物体沉浮和大小、轻重”的关系时,依次发给学生三组材料。第一组材料:肯定会下沉的材料、肯定会上浮的材料和难以辨别沉浮的材料。学生猜测并实验,发现实验结果并不如他们预测的那样,于是模糊地认为物体的沉浮与它的大小、轻重是没有关系的。看到学生产生矛盾和疑问后,再提供给学生第二组材料:大小一样,轻重不一样的材料(圆球),第三组材料:轻重一样,大小不同的材料(圆柱)。学生实验后又惊喜地发现,原来物体的沉浮和它们的轻重、大小还是有关系的,发现越小、越重的物体就越容易沉。“那轮船怎么会浮?”最后,孩子们带着“似乎明白了”的满足和新一轮的疑惑结束了一节科学课的探究旅程。

在上面的案例中,为了材料的结构更清楚,使学生更容易看出其结构,我选取的三组材料之间都有极强的先后逻辑顺序,始终牵制着学生思维活动的发展,我们从下面这张表格中可以发现学生思维的层层推进。

通过提供有结构的材料,可以循序渐进地增加问题的复杂性,并使学生在逐渐复杂的问题中思维活动步步深入,继而给人以强烈的探究欲望和动力,促使学生去进一步发现,这就提供给学生以连绵不断的探究动力。

在科学教学中,教师如何引导学生进行科学探究是个重要的研究课题。笔者本文所谈及的这方面教学实践探索尚在浅层次。对于引领学生以理性思维为核心,进行科学探究实践活动的研究,笔者认为是有价值的,因为学生亲历探究中认知,认知中探究的过程,能得到生命成长。

参考文献:

[1]郁波,尚秀芬.《走进课堂——小学科学新课程案例》,高等教育出版社2003年9月,第一版

[2][美]B.J.沃滋沃思.《皮亚杰的认知发展理论》,华东师范大学出版社,1987年

[3]《先动脑、再动手——例谈怎样培养学生正确地进行探究性实验》,《科学课》,2006年第11期