创设“开放型”课堂 培养小学生数学创新精神

作者: 王华平

摘要:创设“开放型”课堂,是培养小学生数学创新精神的重要途径。所谓“开放型”数学课堂,就是教师通过对所授教材内容适时地调整与删减,对整个教学过程整体优化,促使学生运用定向思维、逆向思维、发散思维等不同的多向思维,对教学内容开展不同角度探索的过程。

关键词:小学数学;“开放型”课堂;创新精神

中图分类号:G623.5 文献标识码:A 文章编号:1006-3315(2015)06-086-001

怎样才能在“开放型”的课堂中培养学生的创新能力呢?众所周知,灵活多变的教学设计与教学方法才是创设“开放型”课堂的“灵丹妙药”,具体说来,将封闭僵死的灌输式教学模式变为开放、灵动的课堂,才是培养小学生数学创新精神的崭新途径。为此,笔者的具体做法是:

一、培养数学创新精神之一,引导学生设疑

创设“开放型”课堂首先要在问题设置中培养学生创新的精神。改变设置疑问方式与形式,让学生自己动手动脑操作提出问题,从而达到深入了解和认识数学概念、性质,发现数学规律的目的。教师可以通过设置开放型条件,帮助学生自己提出问题,培养创新思维。

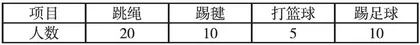

例:低年级数学教学中,教师出示表格,显示操场中运动人数如下:

教师由此鼓励学生提出简单的加减法问题,例如“跳绳与踢毽一共有多少人?”“踢足球比打篮球多多少人?”等。学生大胆提出问题,拓展了学生的思维,将学生的思维从局限中解放出来。为此,教师要培养学生提问的兴趣,让学生对教师的教和教材的内容敢于提问。值得注意的是,教师面对学生所提问题的解释有必要面向全体学生,尤其是学困生。要创设学生熟悉的生活场景作为必要的数学学习中的问题情境,引导学生亲自投身到所处的问题情境中去。这样既减少了学习的困难,降低了难度,还和学生产生了强烈的共鸣,作为教师,在创设问题情境中要真正做到不怕学生提问、尊重学生提问、认真对待学生提问。教师要走向学生,和他们共同分析可取之处和不足之点,深入了解学生,用他们的思维思考,用他们的心态理解,用他们的语言交流探索,师生合力,共同搜寻制定合理的解题方案。

二、培养数学创新精神之二,引导学生释疑

俗话说:“授人以鱼,不如授人以渔。”这里的“渔”指的就是方法。小学生思维积极活跃,求知欲望强烈,这是激活思维能力的原动力。教师要学会充分利用儿童这份天性,教给学生解决问题的方法,培养学生思维创新的能力。教师所要做的,是以此为动力,指导他们在实践活动中学会用数学的思想去观察、分析处理现实生活中的实际问题。我们要培养学生的创造精神,引导他们用一题多解、一题多思、旧题新解等数学思想。

例:小英看一本72页故事书。第一天看了26页,第二天看了28页,再看多少页才能看完?

在学生独立思考后,分析解释不同解法。

[解法一]72-26=46(页)46-28=18(页)

(此种解法先算看完第一天后剩下的页数,再算总剩的页数)

[解法二]26+28=54(页)72-54=18(页)

(此种解法先算两天一共看的页数,再算总剩的页数)

题目的答案可以唯一,而解题途径却是不唯一的。例题中解法一先用一本书一共的页数减去第一天看的页数,得出第一天看完后还剩的页数,再用还剩的页数减去第二天看的页数,得出总剩的页数,即再看多少页才能看完的页数;解法二先将第一天与第二天看的页数加起来得到两天一共看的页数,再用全书的页数减去两天看的页数,得出总剩的页数即再看多少页才能看完的页数。以上两种解法很好地贯彻了一题多解的“开放型”课堂思路,教师就是要引导学生根据已有知识,从不同角度,不同方向多方面寻求解决问题的思路与途径,从而在一定程度上培养学生的创新精神与能力。

三、培养数学创新精神之三,引导学生迁移

在教学中,教师要结合教材,联系学生生活实际开展形式多样的教学活动,培养学生思维迁移与发散的能力。发散思维是一种开拓思路,寻求变异的思维。在“开放型”课堂中不能只追求结果,要创设情境在线的过程,设计多变的练习,教是外因,学是内因,教师要通过教帮助学生完成发散思维的培养,从而达到知识迁移的目的。

例1:全班共有50人,会游泳的有32人,求不会游泳有多少人?

例2:新购进的图书一共40本,只有18本的价格超过20元,有多少本的价格是不超过20元?

两题中出现“会游泳”、“不会游泳”与“超过20元”、“不超过20元”两个互补的概念,首先引导学生理解“会游泳”与“不会游泳”合起来即总人数,从而将知识有效迁移到例2中“超过20元”与“不超过20元”的概念中去,两个概念相互联系,都存在“总和”的关系,要引导学生将相同或相似的概念进行归纳比较,从而达到掌握的目的;再例如,教师引导学生学会长方形周长=(长+宽)×2,再让学生分析找出正方形边长之间的内在联系,由此将长方形的周长公式迁移到正方形的周长公式中,即:正方形周长=边长×4。正方形面积公式亦可由长方形公式迁移而来。

总之,学生解决问题的过程,就是学生发挥聪明才智,将知识串联的过程,也是培养学生创新精神和实践能力的过程。只有从小重视培养学生的思维创造性的能力,培养学生思维的灵活性和独创性,给学生提供更多的创新创造机会,才能有效激发学生的学习兴趣,全面有效地提高学生的数学素养,从而培养学生勇于探索、敢于创造的独创精神。