历史时空的诗意追求

作者: 施江舟

摘 要:只有富有诗意的历史与社会课堂教学,才能把正确的精神粮食做成色香味俱全的营养餐。本文在导入、讲课、讨论、辩论、小结等各个教学环节上追求渐入“诗意”,从而构建富有诗意的历史与社会课堂。

关键词:诗意; 教学环节; 教学方法

中图分类号:G633.51 文献标识码:A 文章编号:1006-3315(2014)06-037-002

诗人荷尔德林说:“人诗意的栖居在大地上。”课堂,作为学生和教师栖居的主要场所,理应勃发诗的激情,涌动着诗的灵性。历史与社会是有生命的,她是由无数生命和无数人构成的生命史诗,诗意栖居的历史与社会课堂需要我们用爱心和智慧去构建。

一、诗意课堂的概念

什么是诗意课堂?学术界目前没有定论,这缘于“诗意”本身是一个多维度,多层次的模糊概念,不同的角度对“诗意”有着不同的阐述,这恰恰说明了其内涵的丰富性和可发展性,为诗意课堂的进一步探究、研究、论证开拓了广阔的空间。无论如何界定诗意课堂,在笔者看来,诗意课堂就是在充满诗意和富有情感意味的课堂气氛里,教师用富有诗意的语言与学生携手漫步,共享学习乐趣,给学生学科语言魅力的熏陶,给学生诗情画意的审美启迪,点燃学生的激情,在精神愉悦中完成知识的建构、情感的感召、思想的交融、灵魂的拥抱,实现人课完美合一的理想境界。

二、诗意课堂的基本教学模式

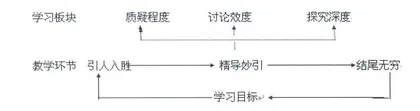

需要说明的是,“三大教学环节”在每一节课是贯穿始终的,而“三个学习板块”则不是每节课都必须的,老师完全可以根据实际情况灵活处理。

(一)引人入胜——“梅花未动意先香”(陆游)

美国著名教育心理学家布鲁纳说过:“追求优异的成绩,不但同我们教什么有关系,而且同我们怎么教和怎样引起学生的兴趣有关系。”恰当的运用古诗词导入,能拨动学生的思维之弦,激发学生在学习活动中产生心理上的爱好和追求。如在上八年级历史与社会第一课的时候,就给学生进行历史朝代诗歌的赏析:“唐尧虞舜夏商周,春秋战国乱悠悠,秦汉三国晋统一,南朝北朝是对头,隋唐五代又十国,宋元明清帝王休。”学生在音乐和图文的交错刺激下,在朗朗上口的吟诵下,整体了解了中国的政权更替和朝代兴衰的故事,也明白了历史并不难学,只不过是一个个祖先故事的连载,学生就会立刻喜欢上这门课。

(二)精导妙引——“一舞剑气动四方”(杜甫)

亚里士多德说过:“想象力是发现和发明一切创造的源泉。”而中国的古诗,有些是历史事件亲历者的感悟,有些是作者生活在历史事件发生的年代,有些作者距离历史事件发生的年代更近,因而这些古诗文指向的历史事件更能接近历史的本来面目和真相,本身就具有极高的史料价值。运用这些古诗文作为课堂的框架,紧扣教材,能很好的起到统领全局的作用。如笔者在教授八年级《游牧文化的交融》中,采用从今到古,然后由古到今;由今探古,以古鉴今的总体思路。课由:“回溯历史不辞长作宋朝人”、“繁华风云最忆是江南”、“半壁江山无可奈何花落”三个板块构成,分别以辛弃疾、柳永和岳飞的三首宋词为引言,整合了教材八年级上册第四单元第三课有关宋朝的内容,力求展示宋朝的政治、文化、经济等领域最突出的方面,以及对今天杭州的影响,达到传承丰富的古都遗产,弘扬优秀的历史文化,不断充实千年古都的内涵的目的。

一首首诗词展示一幅幅画卷,学生在美的意境中读史、学史,在诗意中开展想象和联想,在思想和情感上受到感染或得到美的享受。

(三)质疑程度——“山重水复疑无路”(陆游)

古诗文篇幅短小精悍,题材丰富多样,为我们历史与社会提供有效丰富的教学资源。有些古诗词本身就是历史事件和历史人物的呈现,有些古诗词往往反映一种内化的、含蓄的情感,诗人将自身的意志、个人的感情蕴含在诗词中。教师通过展示这个古诗词,进行设疑,由学生进行质疑,通过教师设问、学生提问、教师追问的方式,引导学生按历史事件的时间顺序、发展过程、主要活动进行有头有尾、有情节的具体讲述。如在《盛唐气象》教学中,教师通过杜甫的《忆昔》,由标题及教学内容围绕教学目标全面设疑:

1.“昔”是指什么时期?“忆”说明作者处在什么时期?

2.“稻米流脂粟米白”说明昔日什么社会景象?直接原因是什么?还可能有其他哪些方面的原因?

3.作者所处的今日又是一个怎样的社会景象?直接原因是什么?还可能有其他哪些方面的原因?

4.今昔的差别和作者的感叹,对我们今天现代化社会有什么样的启示?

学生通过层层质疑、释疑,揭示历史事件的前因后果,还历史以原来面目。一首诗表露出一种情怀,学生在诗人的情感中探究历史的年代、表象和成因。在诗意中学生去推理论证、探究历史,有助于培养学生的形式逻辑和辩证逻辑意识、证据意识、推理意识。

(四)讨论效度——“青山一道同云雨”(王昌龄)

课堂讨论是通过学生的行为参与、情感参与和认知参与的整合,培养学生的合作精神,提高学生民主平等意识、交往能力和敢于创新的精神。在历史与社会课堂中,教师应尊重学生独特的体验,尊重学生个性的感悟,尊重学生独到的见解,而不是把现存的结果、教师的看法直接呈现在学生面前。要在众说纷纭中引领学生去辨析、去探究历史、形成自己的见解。如在《众说纷纭秦始皇》一课中,笔者展示不同时期不同人物对秦始皇的评价:西汉贾谊:“帝失误、臣失语、不仁义、失民心”;唐朝李白:“秦王扫六合,虎视何雄哉!”;明朝李贽:“始皇帝,自是千古一帝也”;一句句古诗词就是一种种不同的观点,学生支持哪一个观点就会去收集整理史料来印证,去遐想,去补充和创造,在此基础上形成自己的理解和创造,也就形成了自己的思想体系,我们所说的历史观在此过程中也悄然形成。

(五)探究深度——“任是深山更深处”(杜荀鹤)

在开发自主探究活动时,笔者总是努力将教材内容与诗词挂钩,扣住学生的心弦,在交流和对话中唤起学生的主动性和积极性,乐于探究。在学习《母亲河》这一内容时,笔者设计李白的《赠裴十四》诗,在一组壮大奔放和气势磅礴的画面呈现之后,屏幕定格在诗句“黄河落天走东海,万里写入胸怀间。”随后要求学生阅读教材并思考:“李白在该诗中写到于黄河注入东海,你有什么看法?”很快,学生提出了“书上说是渤海,李白说是东海,到底是谁对谁错呢?”学生经过查找地图,发现是李白错了。一个大诗人犯了这样一个简单的错误,真是一个笑话。接着笔者抛出问题:“李白真的错了吗?”并应学生的强烈要求,我在课堂上进行现场网络查询“公元11年,据《水经》记载,此河……入渤海。该河道保持800余年,至北宋初始塞。”据此,学生得出的结论是李白生活的年代黄河也是注入渤海的。那么,李白为什么这么写呢?学生为李白创作“黄河落天走东海”寻找了很多理由,而大多数学生认为“东”是向“东”的意思,这是我国地势特点西高东低的地势造成的。尽管用时较长,但学生通过对李白诗句的探究,不仅掌握了河流的的流向以及造成这种流向的原因,这比教师直截了当的把知识点呈现给学生好的多,更重要的是激发学生自主学习的兴趣和效率,从而达到提高解决实际问题的应变能力。

(六)回味无穷——“与梅并作十分春”(卢梅坡)

当有些教学内容的设计无法和诗意联系起来时,不妨注重一下结束语的设计,一样可以得到意想不到的效果。有人说“教师职责已经越来越少的传递知识,而越来越多的激烈思考,教师必须集中更多的时间和精力从事那些有效果和有创造性的活动”,结束语的设计恰恰就是这样的活动。在教授《辛亥革命》一颗时,我设计了这样的诗意结束语:“辛亥革命后,中国革命潮流汹涌澎湃,势不可挡,沐浴了新文化运动的春风,历经了五四运动的洗礼,中国人民终于迎来了新的太阳——中国共产党的诞生。中国共产党继承和发展了孙中山开创的革命事业, 领导着中国人民实现振兴中华的伟大梦想。

四、对诗意课堂的思考

在实际的课堂教学中,诗意常常被异化、淡化甚至虚化,最终沦为教师心中一个可望而不可及的空中阁楼,教师很难在残酷的分数排名面前保持一颗超然物外的心,不要说诗意,就是保持心理健康就已经是一种很理想的状态了。一个不争的事实,多年来活跃在“诗意课堂”前沿阵地的多为课业负担相对较轻的小学教师,而直面升学压力的初中追求“诗意课堂”的教师寥寥,更何况历史与社会学科地位的普遍底下。而恰恰是青春期的孩子,他们蓬勃的生命力和张扬的个性渴望“诗意课堂”的浸染和熏陶,可是如山的作业与残酷的升学的压力削减了他们对诗的热情和对美的信心。从这个角度来说,如果教师在升学的夹缝中依然拥有一颗诗心,以无限的热情打开压抑的心门,其本身就是一种诗意最高的境界,因为翻越崇山峻岭的道路虽然坎坷,但一路奇绝的风景足以吹散愁云,更何况自我超越永远洋溢着人性的真善美。

苏霍姆林斯基充满深情地说:“我一千次地确信,没有一条富有诗意的感情和美的清泉,就不能有学生全面智力的发展。”拥有更多的精神空间,拥有自由和超越,历史与社会课堂需要诗意的陪伴!

参考文献:

[1]钱正权.语文课诗意的追寻,语文教学通讯

[2]教育部.历史与社会课程标准,北京师范大学出版社

[3]朱慕菊.走进新课程——与新课程实施者对话,北京师范大学出版社