浅谈在小学数学教学中提升学生的科学素养

作者: 任惠铭

摘 要:提升学生的科学素养,需要在知识的探究、学习、应用的过程中进行潜移默化的渗透。一、抓住课堂教学主阵地,结合数学教学提升学生的科学素养。在数学教学实践中,我们以课堂教学为主,重点抓好集体备课,创设良好的教学情境,把科学教育融入到数学课堂教学之中。二、搞好课外的拓展延伸,拓宽学生科学实践与创新的途径。1.创造条件,激励学生勇于参与科学探究活动;2.重视实践,训练学生掌握基本的科学研究方法。教师在传授数学知识的同时,要有意识地对小学生进行科学兴趣、科学知识、科学方法和科学精神的培养,全面提升学生的科学素养。

关键词:小学数学; 教学; 学生; 科学素养

中图分类号:G623.5 文献标识码:A 文章编号:1006-3315(2013)04-094-001

小学生的科学素养,是小学生对日常生活、社会事务以及个人决策中所需要的科学概念和科学方法的认识和理解,并在此基础上所形成的稳定的心理品质,包括四个核心要素:科学兴趣、科学知识、科学方法和科学精神。但是,科学素养无法像学科知识那样直接的进行传授,需要在知识的探究、学习、应用的过程中进行潜移默化的渗透。如何在小学数学教学中提升学生的科学素养,是广大小学数学教师必须面对而又深感困惑的问题。为了使小学生的数学素养和科学素养协调发展、同步提高,我进行了初步的实践与研究。

一、抓住课堂教学主阵地,结合数学教学提升学生的科学素养

《义务教育数学课程标准》在各学段中,安排了四个部分的课程内容:“数与代数”、“图形与几何”、“统计与概率”、“综合与实践”。在数学课程中,应当注重发展学生的数感、符号意识、空间观念、几何直观、数据分析观念、运算能力、推理能力和模型思想。为了适应时代发展对人才培养的需要,数学课程还要特别注重发展学生的应用意识和创新意识。①这些为小学生的数学素养和科学素养协调发展、同步提高提供了理论依据。

在数学教学中,我们以课堂教学为主,重点抓好集体备课,认真备教材、备学生、备科学知识,创设良好的教学情境,把科学教育融入到数学课堂教学之中,在课堂上鼓励学生大胆质疑、勇于探索,启发他们发现问题、研究问题和解决问题。如在教学(苏教版)三年级数学下册的《平移与旋转》一课时,我播放“神州八号”与“天宫一号”对接时的视频,创设情境导入新课,引导学生思考:“神州八号”与“天宫一号”对接是什么现象?把学生带进科学研究的氛围中。练习巩固环节,让学生设计心目中的“神州九号”发射图与“天宫一号”对接图等一系列的科学创造活动,让学生体验到要想进行科学研究,必须有良好的数学基础。实践证明,结合数学课堂教学,创设不同的研究氛围对学生进行科学教育,能很好的满足学生求新、求异的心理追求,大大提高课堂教学的效果。

二、搞好课外的拓展延伸,拓宽学生科学实践与创新的途径

1.创造条件,激励学生勇于参与科学探究活动

教师教学数学,不能仅仅满足于学生获得知识技能这一个方面的目标,数学思考、问题解决、情感态度的发展也要很好的兼顾。这四个目标的整体实现,是学生受到良好数学教育的标志,它对学生的全面、持续、和谐发展有着重要的意义。因此,教师要教育学生能运用一定的科学方法去自行探究科学,探索自然界的规律,并让他们真正经历科学探究的过程,掌握获取知识的方法和能力,解决生活中的一些具体问题。

例:一个房间里有4条腿的椅子和3条腿的凳子共16个,如果椅子腿数和凳子腿数加起来共有60条,那么房间里有几个椅子和几个凳子?

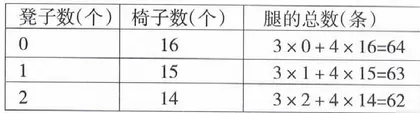

可以引导学生运用尝试的办法探索规律,得出结果,使学生感受这是数学探索的一种有效途径。比如可以有规律地给出下面的计算过程:

继续计算下去,可以得到凳子数是4、椅子数是12的时候,腿的总数正好是60。通过上表可以启发学生思考:从0个凳子开始,每增加1个凳子就要减少1个椅子,腿的总数就要减少4-3=1。腿的总数为60时,需要增加的凳子数是64-60=4,于是凳子数是0+4=4,椅子数是16-4=12。最后可以检验一下:3×4+4×12=60(条),结果正确。当然,还可以从椅子数的变化思考:从0个椅子开始,每增加一个椅子就要减少一个凳子,腿的总数就要增加

4-3=1。

对于学有余力的学生,教师可以鼓励他们讨论“鸡兔同笼”问题,还可以进一步用字母代替凳子数与椅子数,得到计算腿的总数的模型。

2.重视实践,训练学生掌握基本的科学研究方法

物理学家杨振宁曾经指出:“不该说,读书努力就是好学生。应该说,有很强的动手能力和创新精神才是有潜能的学生。”数学课程为动手实践创造了很多的有利条件,在数学课堂教学过程中,教师要调动学生探索实践的积极性,引导学生充分地动眼、动手、动脑、动口,对研究客体进行认真、细致的观察、实验和操作,使学生获得更直接、印象更深刻的认识。同时,教师要教给学生“发现问题-作出假设-动手实践-得出结论”的科学研究方法。以学生的“学”为重点组织课堂教学活动,在学生的“做”上下足功夫,对学生进行科学认识程序的训练,让学生在数学探索的过程中,获取科学新知、发展科学能力、提升科学素养。

数学实践活动作为课堂教学的补充和延伸,拓宽了学生实践和创新的途径,也大大丰富了学生科学素质的形成和内容。如线和绳是孩子们经常见到的物品,用它可以围成线段、角、三角形、四边形、圆、扇形等任意一种平面图形,进而可以帮助探究各种平面图形的周长与面积。在学习《圆的周长》时,我引导学生用绳子帮助测量出一些圆形、不规则平面图形的周长,同时渗透“化曲为直”的数学思想;学习《圆的认识》后,我启发学生怎样利用一根绳子在空中画出一个圆、在操场上画出一个半径很大的圆……这样的探究活动不仅丰富了学生的数学学习,也培养了学生科学探究精神。

参考文献:

义务教育数学课程标准(2011年版)》