新课标背景下语文单元课程教学实施路径探究

作者: 刘亚丽

摘要:新课标背景下,实施单元整体教学势在必行。语文单元课程教学实施应以“聚焦单元整合、变革课堂结构、培育核心素养”为原则,通过“提炼单元学习主题,整合单元学习内容”“设计单元情境任务,明确预期成果呈现”“构建学习任务群,组织实施课时活动;提供支架助力学习,多元评价学习成果”等路径,以期提升学生的学习效果。

关键词:新课标;语文;单元教学;实施路径

《义务教育语文课程标准》在“课程理念”“教学建议”中多次出现 “综合”“整合”“整体性和综合性”“整体规划学习内容” 等词语,与之相关的内容都在强调实施单元课程整体教学的重要性和必要性。

“语文单元课程”是以一个特定的主题或概念为核心,将相关的知识和技能整合起来进行教学的一种课程形式。单元指现行统编版语文教材单元或根据具体情况重构的学习单元。单元整体教学设计是以单元内部“逻辑联系”为整体设计纽带,强化语文要素的有机组合、推进单元知识不断进阶、促进学生建构单元知识结构体系的设计。

在教学实践中,根据新课标单元课程教学实施“聚焦单元整合、变革课堂结构、培育核心素养”的原则,确立了以下路径:提炼单元学习主题,整合单元学习内容;设计单元情境任务,明确预期成果呈现;构建学习任务群,组织实施课时活动;提供支架助力学习,多元评价学习成果。

一、提炼单元学习主题,整合单元学习内容

提炼单元学习主题即聚焦单元核心能力,解决“为什么学”的问题。学习主题是“针对现实生活中的问题或任务,将语文课程内容组织在一起的话题或线索。”其价值是增强语文与生活的联系,体现语文学习的情境性、实践性、综合性。单元学习主题的选择范围可以是学科内也可以跨学科。选择依据是新课标要求、教材内容(单元提示、阅读提示、作业等)、现实生活(家庭、学校、社会)等。比如,八年级下册第一单元学习主题可以提炼为“民俗中的人情”,第四单元学习主题可以提炼为“唱响青春之歌主题演讲”等。学习主题有别于人文主题,但二者有时存在交叉相融之处。学习主题的提炼是单元课程教学的基础。

整合单元学习内容是指在学习主题引领下,依据新课标、学生的学情特点,对学习内容进行合理规划和组织架构。从语文教学操作层面上看,主要是如何处理单篇与单元、一篇与多篇、课内篇目与课外资源的关系。

“1+X”式。统编教材按照“人文主题”和“语文要素”双线组元,在每个单元中,总有一篇或两篇是核心篇目、重点篇目。核心篇目在整个单元教学中起到提纲挈领和支撑作用,既能在单元学习中发挥骨干作用,又能够支撑该单元主要内容学习和目标达成。比如,八年级上册第五单元的《中国石拱桥》、八年级下册第二单元的《大自然的语言》、八年级下册第五单元的《壶口瀑布》、九年级上册第二单元的《敬业与乐业》、九年级上册第五单元的《中国人失掉自信力了吗》等。这些篇目在实用性文体单元中,可以作为该文体典型代表作品,在教学中以其为例,形成阅读策略,从而带动其他篇目的学习,有益于学生掌握阅读方法,形成阅读能力。

“1+1+1”式。教学文本是多样化、个性化的。很多单元找不到恰切的核心篇目,教师可以先对单元内容分解,看单元内的哪篇与之对应,逐篇落实,篇篇相加完成单元学习内容。比如,有的教师执教九年级上册第四单元时,将单元的学习内容分解为“梳理小说情节”“结合自己的生活体验,理解小说的主题” “从不同角度分析人物形象”,分别对应《我的叔叔于勒》《孤独之旅》《故乡》设计学习任务和目标,进而达成单元整合目的。

为了完成单元课程学习目标,在教学内容的整合过程中还可以适当配置课外学习资源或者打破教材自然单元,自由组元,在多维比较、整合中取得单元学习效果。比如,在学习《济南的冬天》时,教师可引入老舍的《济南的秋天》。在学习古诗词时,可以“诗人”为线索,选择同一诗人的几首诗词进行比较阅读。这种整合方式开拓了学生的视野,锻炼了学生的多向思维的能力。

二、设计单元情境任务,明确预期成果呈现

学习情境指“具有明确的语言文字运用指向的生活场景,课堂教学内容涉及的语境。” 特点是围绕学习主题展开,支撑具体的实践活动,指向未来复杂生活的挑战。情境的创设要凸显在做事中学习语文,立足核心素养的提升。

创设情境,即引导学生在做中学,使当下的学习与做事、做人建立关联,将学校学习与现实生活发生关联,让学生充分认识到自己为具有生活价值的学习而学,是有意义的学习。“情境创设要符合核心素养整体提升和螺旋发展的一般规律,在多样的日常生活场景和社会实践活动中学习语言文字运用,”提升学生的语文素养。

笔者在执教七年级下册第四单元时,创设如下学习情境:“在五四青年节到来之际,学校拟开展‘展示当代青少年风采,弘扬中华美德,体现青少年责任意识、担当精神’的宣传活动。请同学们以小组为单位为活动设计一期以‘怀芝兰之香,展少年风采’为主题的校刊。届时将邀请学校领导、家长代表参观。”

根据单元学习主题“修身正己”,整合单元学习内容,将校刊确定为 “楷模风范”“美德集锦”“少年风采”“美德答辩”四个版块,且在每个板块呈现预期成果。具体任务和要求如下:

“楷模风范”:运用课内学习的略读方法阅读课外文章,推荐可供青少年学习的楷模。预期成果:课外拓展阅读吕叔湘的《怀念圣陶先生》、肖复兴的《那片绿绿的爬山虎》、汪曾祺的《赵树理先生二三事》,结合课内学习及课外阅读经验,推荐供青少年学习的楷模。要求:梳理楷模事件,提炼楷模品质,评述楷模精神。

“美德集锦”:抓取典型美德事件,选择素材形成自己的美德观念。预期成果:结合对美德内涵的理解,深入挖掘自己和同学身上的闪光点,制作美德行为打赏榜,在班级张贴。要求:在生活点滴小事中提炼人物美德,多角度挖掘人物美德,避免单一性。

“少年风采”:综合学习借鉴本单元的写作手法,进行美德美文写作。预期成果:根据“美德集锦”的素材,确定一个或者几个美德关键词,选择典型事件,写作一篇体现自己美德、他人美德或者少年群体公德的作文。要求:通过典型小事反映美德,合理选材。写作自我美德时可尝试运用托物言志的手法,表现群体公德时可借鉴悬念、误会等波折结构,力求表现人物精神。

“美德答辩”:培养辩证思维能力,树立正确价值观。预期成果:整理班级关于美德观念的讨论,设置“美德答辩”专栏,化身校刊编辑,采用答读者来信的形式,梳理一些有争议性的道德观念。要求:出示有争议性的道德观念,针对他人观念进行论辩,采用《最苦与最乐》中学习的论证方法阐释自己的观点。

明确预期成果是为了让学生更清晰地明白单元学习目标。预期成果的设计要能够体现单元训练的核心能力。预期成果既要有单元“学习内容”要素,又要有“思维方法”要素,是单元学习目标细化之后又融合的产物,要凸显高阶思维参与。预期成果需要学生调研、探索、考证、建构、辨析、整合、修正等一系列高阶思维活动,持续一段时间才可完成,可引发学生持续深入探究学习。预期成果呈现方式一般为三类:写作方面的成果,以书面作品方式呈现,如一篇文章,一张报刊、一份PPT文稿等;口语交际方面的成果,以论辩、演讲方式呈现,如一场演讲或诗歌朗诵会、一场辩论会等;综合实践方面的成果,以课本剧改编、排练、演出等方式呈现。预期成果形式多元,可以培养学生多方面的语文素养。

三、构建学习任务群,组织实施课时活动

“语文学习任务群由相互关联的系列学习任务组成,共同指向学生的核心素养发展,具有情境性、实践性、综合性。”学习任务即做什么。学习任务整合了四个方面内容:学习情境、学习内容、学习方法、学习资源。学习任务要素包括:目标(要做什么事)、角色(以何身份做)、对象(针对什么做)、时空(何时何地做)、表现(怎样去做事)、结果(做成什么样)。学习任务类型有:设计类、交际类、决策类、鉴赏类、探究类等。比如,制作书签、封面、插图,办校刊、班刊,拍摄微电影、微视频等;针对某种现象比如玩电子游戏发表看法(演讲、辩论),为谁为某地当导游、代言人,争当家乡民俗推介官;为环境建设提建议出谋划策;召开读书会(推介、鉴赏、评论)。“探究式”任务常遵循“提出问题——思考验证——建构知识——迁移运用—修订完善”的探究路径。

如果学习任务决定做什么,那么在课堂教学实施阶段,学生要亲身经历如何做,即完成学习活动。语文学科典型的活动是识字与写字、阅读与鉴赏、表达与交流、梳理与探究。

单元教学一般所需时长较长,“大单元”之下还会有“小单元”,称之为课段。课段又包含几个课时。每课时安排具体学习活动。比如:七年级下册第四单元整体教学设计了5个课段12个课时:

①单元导读课段(1课时),导内容、导方法、导兴趣。对应的学习活动是:课前绘制“中华美德”主题的手抄报,课上展示;浏览单元提示语,勾画出单元目标,总结略读要点;尝试略读《叶圣陶先生二三事》《驿路梨花》《最苦与最乐》《短文两篇》,梳理、提炼文中提到的中华美德。②略读实操课段(4课时),运用略读策略,把握文章内容,提炼精神品质。③写法集美课段(3课时),积累文言字词,学习选材布局,借鉴单元文章的写作手法。④价值辨析课段(2课时),完成本单元的综合性学习,进行美德观念的碰撞和价值辨析。⑤成果展示课段(2课时),修改完善美德美文写作,小组合作推荐,编辑整理,制作校刊进行评比。

上述设计将单元任务化整为零,在总任务之下有若干子任务。这些任务不仅形式多样、层次清晰,而且环环相扣、密切联系,形成在单元主题统摄下的学习任务群。子任务下组织实施课时教学活动,易于操作,贯彻“做中学”,引导学生步步深入地理解单元核心知识,逐步形成语文素养。

四、提供支架助力学习,多元评价学习成果

新课标背景下的单元整体学习,强调“教学评一体化”理念,帮助学生理解什么样的表现是好的表现,有效引发学生对学习过程中的表现进行自我监控与整理反思。评价量表是实施单元学习中进行评价的常用工具。

高质量的评价量表通常具有以下三个特点:(1)完整描述评价内容。对学习任务中所蕴含的重要语文要素维度予以罗列,对其各个维度不同层级予以评价,促进对学习任务所指向的核心知识理解。评价主体也要全面,倡导多元评价。(2)清晰描述等级表现。对于学生在每个维度的表现都要进行清晰明白的描述,具体阐述特定维度的表现,让学生理解并自觉执行评价标准,从而有效推进学习。(3)简单实用促进学习。师生可以共同研发评价量表,引导学生经历学习过程,建构生成,学生在新情境里会想到迁移运用。评价量表为学生的学习提供有价值的信息,起到学习支架的作用。

比如,在七年级下册第四单元的五个课段分别以评价量表、略读小贴士等形式助力学生学习。七年级下册第四单元第二课段“略读”小贴士:

1.提高阅读速度,粗知文章大意。每分钟至少400字。

2.圈点勾画,寻找略读路径。圈点勾画应重点关注文章的标题、开头、结尾,每段的首尾句及一些提示性、过渡性、总结性、评价性语句。

3.选择性阅读是把握文章内容的手段。根据阅读的目的或者需要确定阅读重点,其他内容可以快速阅读或者跳读。

4.总结不同文体略读策略的具体区别,学以致用。

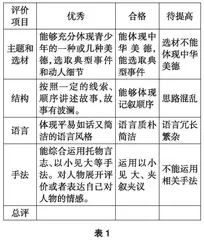

七年级下册第四单元第三课段“少年风采”作文评价标准表,如表1所示:

“略读小贴士”和“作文评价标准”是过程性评价。在教学实施过程中,“略读小贴士”和“作文评价标准”在学生学习困难处提供学习策略,引导学习过程,提高学生的自我监控力,促进迁移运用能力形成,体现“评价即指导”的理念。

总之,单元课程教学,讲究教学内容统整,讲究学习任务驱动,讲究以评促学,在体现语文课程内容结构化、变革语文教与学的方式上具有不容置疑的作用。

参考文献:

[1] 王宁.语文教育与核心素养——语文核心素养与语文课程的特质[J].中学语文教学,2016(11).

[2] 吴丽平.聚焦新课标转型[J].山东教育,2022(12).

【基金项目:本文系保定市教育科学“十四五”规划2023年重点课题“新课标背景下语文单元课程教学实施路径研究”研究成果,课题编号为231129】

作者简介:刘亚丽(1969— ),女,河北省高碑店市教师发展中心正高级教师,语文教研员,主研方向为阅读与作文教学。