信息技术在小学习作教学中的应用研究

作者: 夏群【摘 要】 在信息化视角下开展小学语文习作教学,教师应当巧妙借助互联网教学资源,激发学生的写作兴趣,拓宽学生的写作视角,为学生提供丰富多元的写作素材,从而引导学生更好地进行写作和交流。

【关键词】 互联网时代 小学语文 作文教学 学习兴趣

小学生正处于思维发展的初级阶段,在习作教学中,教师可有效利用互联网信息技术辅助教学,激发学生的写作热情。学生的学习环境在变化,新时代教师必须充分重视并正确认识信息技术在习作教学中的优势,加强师生之间的互动交流,发掘学生在习作学习中的内在需求,提高学生在习作教学中的愉悦感和参与感,从而提升学生的习作水平。

一、多维的情境导入

习作教学需要真实的情境,教师只有将学生带入具体的真实可感的情境中去,才能激发他们的创作动机,让他们对习作产生兴趣。

1.调动多重感官,创设故事情境。具体可感的内容对学生是极具吸引力的,习作教学恰好可以利用这一点,激发学生兴趣。五年级下册第六单元的《神奇的探险之旅》就是一次想象类习作练习,课堂上教师可以播放有关《鲁滨逊漂流记》《海底两万里》等内容的视频,将视频中神奇想象与惊险情节展现在学生眼前,鼓励学生尽情表达。学生在观看时积极性高涨,仿佛置身在奇幻的冒险世界中,从而激发他们产生无穷无尽的遐想,为接下来的习作奠定基础。

三至六年级教材中想象类习作练习,包括对童话故事的创编、对他人故事的再造想象、对未来事物的想象等,基本都要求学生以记叙文的形式进行写作。在习作教学的导入环节,教师可以通过互联网,借助视频、图片等多媒体素材创设故事情境,为学生插上想象的翅膀,架设多样化的学习路径。

2.真问题真情境,发挥习作实用功能。《义务教育语文课程标准(2022年版)》(以下简称“语文课标”)指出:“写作是为了自我表达和与人交流。”在真实的生活里,写作是具有功能的,是为了特定的对象、特殊的目的而进行的语言交际活动。在教学习作《我的拿手好戏》时,教师可以通过多媒体分享学生生活中的照片,引导学生聚焦生成信息并展开细致观察,多角度思考话题。

每位同学选一张自己的拿手好戏照片,借助多媒体技术,教师将每天朝夕相处的同学的另一面直观地呈现出来。这些真实情境下的生活素材,将学生的好奇心一下子调动了起来:“那位女生手里拿着书,她的拿手好戏是读书吗?”“图片上面密密麻麻的,上面写的是什么呀?”“甜品究竟是谁做的呢?看起来好美味。”

当听到其他同学如此好奇地提问时,这些照片的主人们也都很开心,表达的愿望由此产生——让别人了解自己独一无二的本领。

这样的习作练习是实用的,如写信、写倡议书等。这类习作的指向性非常明确,教师在教学中可以发挥互联网的资源优势,通过微信群、QQ群随时记录,让学生及时表达所思所感,让学生有表达的真实媒介,从而改变他们原有的“习作仅仅是为了完成作业”这一认知。

二、多元的习作内容

1.巧用网络平台,积累习作素材。“巧妇难为无米之炊”,教会学生积累习作素材是习作教学的重点任务。语文课标中关于“表达与交流”,对不同学段分别提出了具体要求:第一学段要求“留心周围事物”,第二学段要求“观察周围世界,能不拘形式地写下自己的见闻、感受和想象”,第三学段要求“养成留心观察周围事物的习惯”。因此,教师有心记录下学生在校生活的点点滴滴,尤为关注重要的活动,并上传至班级群相册进行留存与分享,是习作教学素材的有益补充。在教学《游 》时,教师可以将之前社会实践活动的相关视频分享给学生,用生动的场景唤起他们当时的真实情感体验。学生共同经历的活动,如中秋主题班会、国庆合唱比赛、趣味运动会、爱心义卖……都将成为学生完成习作时的一笔宝贵素材。

在校园生活之外,学生还有自己的生活空间,教师还可以鼓励他们利用相应软件即时记录自己认为有意思、有意义的事情。学生只需要对着话筒说一说,平台便能将语音转化为文字,从而便捷、高效地记录下生活中的点滴,为习作素材库添砖加瓦。

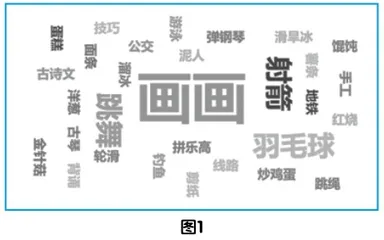

2.数据分析学情,挖掘亮点素材。王荣生教授认为,理想的习作教学必须是基于学情的。在教学习作《我的拿手好戏》时,为了解学生对于“拿手好戏”的认识,笔者设计相关问卷了解学情。其中一题是“你的拿手好戏是什么”,通过软件进行数据分析,结果如下图所示:

“画画”在图片中的字号最大,说明有不少学生认为“画画”是自己的“拿手好戏”。但是不是只有“画画”这一类事是最值得炫耀呢?当然不一定。其中,有几名学生提到的“拿手好戏”显得“别具一格”,比如记忆南京的公交、地铁线路。这些例子乍看很新鲜,其实都是生活中寻常的事情。于是,教师决定在课堂导入中特意加上这幅图,让所有学生了解“拿手好戏”有时并不一定是多么特别的内容——只要自己认为很厉害,那就是“拿手好戏”。教师通过问卷数据的搜集与统计,能够准确地掌握学生已有的认识水平,同时也能了解学生的学习需要,挖掘学生提供的素材中的闪光点并放大,以此来为课堂提质增效。

三、明确的习作思维

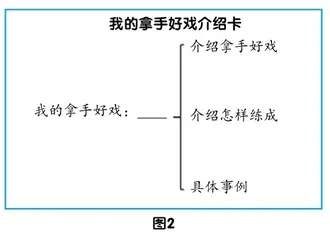

1.自由筛选信息,搭建习作框架。潘新和教授指出,教师评改要注意抓住习作的“思维和思路”,反观习作教学,一篇文章的框架结构是极为重要的。如何理清一篇文章的结构?教材中的习作要求给予我们重要的依据。在教学《我的拿手好戏》时,学生默读习作要求后将读后印象深刻的关键词写在电子白板上;接着,笔者请学生现场讨论后在电子白板上拖拽关键词,包含排序、即时标记,形成了本次习作的思维框架图(图2)。

乍一看,这张图与教材中给出的思维导图范例相差并不大,但是通过现场互动,通过信息技术支持下的拖拽书写等功能,改变了原先黑板的擦去(否认),变成了现在电子白板的调整(完善),让整个思维的理解过程更为清晰。这是学生通过信息的筛选、整合,通过信息技术的支持,生成的自己的智慧。这样主动学习、探究的过程,也为后期习作学习提供了范例。

2.读写内容结合,破解习作难点。统编版小学语文教材单元整体性较强,从习作角度来看,三至六年级教材中还编排了不少习作单元,其中的每篇文章都可以作为习作教学的例文。教师可以利用这些课文进行群文阅读,从而将读写有机融合。《我的拿手好戏》所在单元有点特殊,课文体裁较丰富,内容与“拿手好戏”关联性不大。于是,笔者在网上找到习作要求中提到的文章《三招挑西瓜》,并以此作为习作例文。这篇文章以儿童的视角展开,内容有趣,学生读得津津有味。继而,笔者利用电子白板中的放大镜功能,将学生的注意力聚焦到例文上:

“快选啊!”“你不是最拿手吗?”伙伴们七嘴八舌地催促。

“这瓜有啥不同?”小田一撇嘴,白了我一眼,“你瞎选的吧?”

“好瓜!”卖瓜的爷爷竖起大拇指,“行啊!小家伙,挺会挑嘛!”我得意地笑了。

此处对话除了写自己,还加入了观众的捧场,这才真的叫“拿手好戏”呢!

在教学《家乡的风俗》这篇习作前,笔者向学生推送了自己家乡微信公众号上的文章,这些文章对传统美食“蒿蒿茧”的来历、寓意、磨具、制作方法等,进行了全方位的介绍,学生阅读兴致高涨。上这节习作课时,笔者还给学生展示了“下水文”,引导学生学习如何将自己搜集到的资料与自己的经历结合起来,形成专属于自己的家乡风俗图景。

四、开放的习作评价

1.生生互动评价,提升习作质量。特级教师倪鸣在《小学习作评改的现状与建议——基于江苏省义务教育学业质量监测相关数据的分析与思考》一文中指出:“我们常说‘文章不厌百回改’,这里‘改’的主体应该是文章的作者,也就是完成习作的学生,而不是教师。学生只有自己经历了一遍遍、一篇篇自我修改的过程,才能够真正形成修改习作的能力,养成自觉修改习作的习惯。”语文课标在第三学段“表达与交流”部分要求学生“修改自己的习作,并主动与他人交换修改,做到语句通顺,行款正确,书写规范、整洁”。传统习作教学,是将学生的习作读出来或是两两交换,才能进行习作互评。而现在,教师可以通过投影将更多学生的习作呈现出来,实现的不仅仅是一对一的点评,更是一对多、多对一、多对多的点评,从而让学生在分享中碰撞出思维的火花。

2.搭建分享平台,丰富情感体验。写作是为了自我表达和与人交流。在学生写《我的植物朋友》这篇习作时,笔者鼓励他们在旁边配上自己植物朋友的照片,可以打印,也可以手绘,完成后发布在班级群中,这样便形成了一份特别的“植物朋友档案”。笔者通过梳理发现,教材中许多习作都是具有鲜明的读者视角的,如:《我有一个想法》《我的心儿怦怦跳》《我的动物朋友》《我想对您说》《我学会了 》。教学中,教师也可以像这样为学生搭建分享交流的平台,让他们在这样新颖、自由的空间里抒发自己的独特感受。

信息技术在教育领域的全面应用,必将催生教学内容、教学手段、教学方法和教学模式的深刻变革,也需要教师充分利用信息技术手段和网络平台,打造多维的、活泼的、主动的、开放的习作教学模式。※

[本文系江苏省教育科学“十三五”规划课题“场景驱动:智慧校园中小学生学习方式变革的路径研究”阶段性研究成果,立项编号:D/2020/02/99]

(作者单位:江苏省南京市大光路小学)