“近代殖民活动和人口的跨地域转移”的系统教学设计

作者: 刘伟

摘 要:为摒弃传统的灌输式教学桎梏,教师亟需构建一种以核心素养提升为核心,深度聚焦学生主体地位,并致力于拓展学生历史思维的新教学模式。在这一转型浪潮中,审辩式教学作为一种创新的学科育人范式,正展现出其独特的魅力与成效。在高中历史课堂上,教师应采取凸显学生主体地位、追问激疑、搜证求解、缘据立论等步骤来培养学生的必备品格和关键能力。

关键词:审辩式教学 双主题教学 高中历史

一、教学设计思路

有关“人口迁徙、文化交融与认同”专题的学习,《普通高中历史课程标准(2017年版2020年修订)》(以下简称“《课程标准》”)要求通过了解古代历史上跨洲、跨国家、跨地区不同规模的人口迁徙,认识人口迁徙对人类文化和变迁的影响及其过程中出现的文化认同。[1]《普通高中历史课程标准解读》(以下简称“《解读》”)又指出其重点是理解人口迁移是文化交流与传播的重要途径,难点是解释移民与文化的冲突、融入与认同,还特别强调文化的本质和源流在于它本身所具有的包容性。[2]

要契合课程标准的核心要求,关键在于增强学生的思维能力,而传统填鸭式教学模式恰恰未能充分培养这一高中生普遍欠缺的能力。鉴于此,我们亟需探索并构建一种创新的学科教育体系,其中审辩式教学作为一种高效策略,正逐步成为重塑学科育人范式的重要尝试与突破点。审辩式教学指将审辩式思维贯穿于育人、教学的方方面面,它强调“追问质疑、证据为先、谦逊包容、力行担责”,在提供所需信息的基础上,引导学生经由深度学习、态度转变,进而形成人格特质。[3]鉴于审辩式的教学理念,笔者试从三个方面重构教学逻辑:一是全球族群的重构;二是文化的交融与认同;三是文化的认识与反思。通过描绘地图、概述阶段特征,调动基础知识,着重培养学生史料实证、历史解释的能力,在解读漫画时渗透图画类史料的解读角度,让学生在课堂上既能掌握阅读史料的基本方法,又能有效提升学生批判性和审辨式思维。

二、教学过程设计

玻利瓦尔属于克里奥尔人,指出生于美洲而双亲是西班牙人或者葡萄牙人的土生白种人。克里奥尔人的形成和第7课《近代殖民活动和人口的跨地域转移》密切相关。15世纪末,全球航路的开辟开启了近代人口迁徙的进程,带来了族群的变化。我们一起探究全球族群的重构。

环节一 全球族群的重构

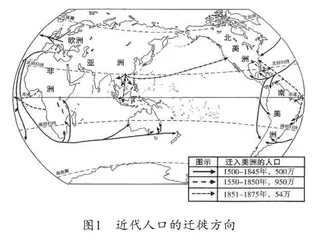

根据材料并结合所学知识,简述近代人口迁徙的过程及其影响,并在地图上绘制出近代人口的迁徙方向。最后呈现结果如图1。

在近代的人口迁徙中,欧洲人居于主导地位。结合所学,概括16—19世纪欧洲的阶段特征,并通过与同时期其他文明的横向比较,就欧洲白人在族群变化中处于主导地位做出合理解释。

设计意图:审辨式教学在课堂教学中首先强调“知识铺路”,充分调动学生展示既有知识。让学生在地图上绘制近代人口迁徙图,并简述过程和影响,有利于培养学生的时空观念,也是让学生回顾关联知识,为接下来的教学奠定基础。《课程标准》指出要对历史教学内容进行整合,可以加强历史横线联系的整合,即将同一历史时期的中外史事整合在一起,使学生以更为宽阔的历史视野进行认识。[4]该问题是审辨式教学“追问激疑”步骤的体现。“追问激疑”实际上是以教师为代表的学习共同体期待个体参与对话之中的一种邀约,通过课堂上的追问,可以激发学生学习的动力,引发学生视野的开拓与认识的深化。此时的欧洲在政治、经济、思想、科技等诸多方面日益走向强大,逐渐完成了近代化。而当时的非洲、美洲大部分还处于原始社会阶段,亚洲大部分国家处于封建时代,停滞不前。在全球视野下能对欧洲人的主导地位做出合理解释。

环节二 文化的交融与认同

16世纪后的欧洲走上了殖民扩张的道路,推动了全球人口大迁徙,加速了全球族群的重构。人口的迁徙不仅仅是不同族群的交流,也是不同区域和族群所承载的文化在空间上的流动,导致了人类文化的横向交流和纵向传播。前文提及的玻利瓦尔所属的克里奥尔人,就是这种文化交融的典型例证之一。

材料一 17世纪后期,西班牙王室财政拮据,则采取变卖殖民地法庭官职的办法收敛钱财,购买这些官职的人就是富裕起来的克列奥人(即克里奥尔人)。他们同殖民地官府、总督和检审庭法官建立了牢固的联姻和结盟关系。具有实力的克列奥集团的地区意识日益增强。

——张家唐《论拉美民族独立意识的形成》

根据材料及所学知识,分析克里奥尔人对拉美地区的影响。

设计意图:本环节以克里奥尔人作为问题的线索,正好呼应了本课的导入环节。再者,克里奥尔人作为在拉美出生的土生白人,深刻影响了后来拉丁美洲的历史进程。而通过对历史材料的解析,有利于培养学生的史料实证素养。

迁徙海外的华人作为近代人口迁移的另一个重要族群,其发展历程也折射出文化交融的诸多面相。美国是华人迁入的重要地区,华人在美国的形象自迁入以来变化显著。请同学们观看左边19世纪下半叶的这幅漫画,并做出合理的历史解释。右边是1911年美国某杂志上刊登的华人中餐馆的图片,请分析该图。

设计意图:笔者综合使用文献史料、图像史料,让学生在历史追问的过程中尽可能地还原历史的本来面貌。华人作为中国人向外迁徙的特殊群体,学生在前期的学习中已积累了相关知识,能激起学生的共鸣,对历史保持了解之同情。通过对图像的解读,更能使学生初步掌握图像类题目的解题方法,契合双主题教学方式。

左图体现出作者对中国人强烈的负面认知。真实的华工是不是这样呢?并不是,那又为何会产生这样的误解?这种误解背后折射出中美在文化观念、宗教观念、生产生活等方面的矛盾和冲突。追问学生,应如何全面、客观地解读图画类史料?图像能够在一定程度上反映历史信息,但又带有作者的主观倾向,因此其反映的内容并不完全是真实的历史,甚至是捏造的历史,需要和其他史料相互印证,才能尽可能地全面、客观地还历史的本来面貌。让学生归纳图画类材料的解读思路,挖掘细节,关注标题、作者的价值判断、史料价值、图像的背景等信息。据此,学生可推知右图中作者对华人的认知偏向正面。几十年间,美国人对华人的印象为何会呈现如此大的变化?有人说,离不开火爆的中餐厅和炒杂碎这一道菜。

材料二 一磅鲜嫩干净的猪肉,切成小碎块,半盎司绿根姜和两根芹菜……用平底锅在大火上煎炸这些配菜,加入四餐匙橄榄油,一餐匙盐,再加黑椒、红椒和一些葱末提味。快出锅时,加入一小罐蘑菇、半杯豆芽或法国青豌豆或菜豆,或是切得很细的豆角或芦笋尖。

——费尔斯《如何炒杂碎》

根据材料及所学知识,分析“炒杂碎”背后蕴含的历史信息。

设计意图:中外菜系的交流更能够引导学生从历史的细微处感知历史,而饮食又和日常生活密切相关,能够激发学生的学习兴趣,提升课堂的趣味度。华人根据美国人的口味对中餐进行了调整,融合了当地的饮食习惯,获得美国人的欢迎。中餐西食表面上是中外饮食的交流,更反映了族群的重构推动文化交融之间的互动关系。进一步追问,不同族群之间只有文化的和平交流吗?学生结合前文材料可知,不同的文化之间还存在激烈的冲突,但是在冲突的过程中双方逐渐互相熟知,又渐趋融合。

环节三 文化的认识与反思

美国是一个移民国家,移民的不断涌入对美国的国民性、族群和国家认同产生了深远的影响,使美国形成了多种文化认同理论,笔者节选了其中具有代表性的三种观点,组织学生分组讨论。

材料三 美国三种文化认同理论

盎格鲁一致论:20世纪之前美国流行的移民族裔理论。该理论强调信仰新教的盎格鲁—撒克逊民族的文化是美国的主流文化,移民或其他少数族裔应全盘接受美国主流社会的价值观、属性和生活方式,归同为盎格鲁—撒克逊民族的一员。

熔炉论:19世纪末20世纪初提出。该理论强调不同族裔的移民群体通过交往、接触和交流,在美国这个“熔炉”里融合和重构,最终形成一个全新的民族——美利坚民族,形成统一的价值观和生活方式。

多元文化主义:20世纪20年代产生,20世纪60年代随着自由民权运动的兴起,不同移民群体的权利意识被唤醒,他们希望在美国社会中得到与主流文化平等发展的机会与尊重,多元文化主义兴起,该理论强调族裔平等、文化平等,强调各族裔保持自己文化的独立性。

——摘编自韩家炳《美国的人口移民潮与多元文化主义的兴起》等

请同学们以小组讨论的形式任选一种文化认同理论,根据材料及所学知识,予以简要评价。

设计意图:一是渗透双主题的教学理念,学生对评价类题目难以应对,通过本题,让学生明晰该题型的的解题思路;二是着重体现时空观念、史料实证、历史解释等历史核心素养的培养,以必修的主干知识为基础,三个时期背后影射不同的阶段特征,深化学生的历史思维,拓展学生的认知;三是贯彻审辩式教学“搜证求解”的教学理念,学生选择不同观点,调动所学知识加以论证,让学生意识到历史是复杂的,要保持一颗敬畏和谦逊之心,通过多角度、多层次的论证,尽可能客观、全面地评价历史事件和现象。最后,应对评价类题目时要引导学生从个人态度、时代背景、进步性、局限性等角度来思考。对不同文明之间的关系,美国学者塞缪尔·亨廷顿提出了文明冲突的观点。

材料四 后冷战时代国际冲突的根源不再是意识形态,而是文化方面的差异,主宰全球的将是“文明的冲突”。世界格局的决定因素表现为几大文明(西方文明、中华文明、日本文明、印度文明等)间的冲突,文明间的关系是竞争性共处,即冷战和冷和平,文明的冲突也可能具有暴力形式,西方文明面临非西方文明的威胁和挑战。

——摘编自塞缪尔·亨廷顿《文明的冲突与世界秩序的重建》

你是否同意作者的观点?根据材料及所学知识,谈谈你的认识。

设计意图:该问题是审辩式教学“缘据立论”的体现,给学生展示一段学者的观点,让学生结合所学阐述自己的论点,进一步深化对文明冲突和交融的认识。在本材料中,亨廷顿是基于西方中心论的角度来阐述文明关系的,不同文明之间确实存在差异性,存在冲突的现象,但是不同文明之间也在互利共赢、互相借鉴,如费孝通先生所言,应“美人之美,各美其美,美美与共,天下大同”。该环节也体现了对本课重难点内容的突破,特别强调文化的本质和源流在于它本身所具有的包容性,同时结合中华优秀传统文化博大精深、源远流长的特点,激发学生的家国情怀。

三、教学反思

本课上完之后,结合其他老师的建议,笔者觉得有几个问题还可以继续讨论,也是课堂中没有完全解决的问题。如果想让本课进一步的提升思辨性和教学立意,还可以尝试对比教学。虽然在教学中笔者多次从东、西等横向角度对比不同区域的情况,而从大单元视角来看,更应和上一课《古代人类的迁徙和区域文化的形成》在前因后果、内涵特征等多方面、多角度、多领域深入比较,深化学生对人口迁移这一大概念的认知。

审辩式教学模式要求在备课环节中要以学生为主体,但是本节课笔者没有充分备学生,在课堂的部分环节,学生对问题无从下手,没有达到预期效果。在日常教学中,历史老师要着重于学生思维能力的训练,更要注重对学生学情的把握,如果脱离学情进行教学设计,那么整个课堂就会产生巨大的脱节感,教学计划很难推进,教学效果大打折扣。在教学设计时,笔者更多考虑的是教师的活动设计,没有较多的顾及到学生怎么想,一个问题下去,学生能不能答出来?学生能答到什么程度?如果这个问题太难的话,可不可以对问题进行分解?给学生搭个梯子?而且本校的学生历史基础较弱,缺乏必要的史学方法、视野,如果问题设计过难,也无法起到调动学生思维的作用。

虽然在教学中极力地想打破教材原有的框架结构,进行内容的重构,但是在仔细阅读教材的文本之后,笔者又有新的认识。教材三个子目之间是一种并列关系,通过不同族群的迁移对不同地区的影响,来表现近代人口迁移的全球性的规模,并对世界产生深远影响。从古至近,人类真正地逐渐打破孤立状态,世界联系逐渐加强,各个族群在交流、交融中重塑世界。这提醒笔者,教师在对教材进行处理时,也要仔细揣摩教材编写者的深意,从中提取本课的教学主旨,这样才能更好把握教学的深度、广度、梯度,以提升教学实效。

在教学中,笔者竭力突破旧有的教学模式,尝试对高中历史新课程做一些探索,在教学中重构教材体系,通过不断追问激活学生的历史思维,在其中渗透双主题教学理念,给学生提供方法指导,但是任何新的事物产生、发展,还是要建立在旧事物的基础上,并还要长时间受到旧事物的影响。一方面,笔者在尝试突破传统灌输式的教育模式,强调新课堂、新理念,如在本课中结合了审辩式教学的范式,范式本身是具有创新性的,但是切忌不能被范式“套”住;另一方面又受到传统模式的影响,不自然地又陷入了教师中心论,教师说得太多。传统的事物总是有其固有的惯性,而新课堂的实践不是一节课、两节课的事,更不是公开课、展示课的“表演秀”,而是在平时课堂中的身体力行,是一场马拉松,要坚持下来,在实践中不断完善发展。

【注释】

[1] 中华人民共和国教育部:《普通高中历史课程标准(2017年版2020年修订)》,北京:人民教育出版社,2020年,第31页。

[2] 徐蓝、朱汉国:《普通高中历史课程标准(2017年版2020年修订)解读》,北京:高等教育出版社,2020年,第141页。

[3] 周宏:《审辩式教学》,西安:陕西人民出版社,2020年,第16页。

[4] 中华人民共和国教育部:《普通高中历史课程标准(2017年版2020年修订)》,第48页。