乡土资源在高三历史专题复习中的探索与实践

作者: 尹瑶 夏召

摘 要:对于高三的专题复习,历史概念尤为重要,但阅历不足的学生难以理解。为克服这一难题,教师需要创设学史情境,精选历史概念。作为学生身边的历史——乡土资源,可以成为历史教学的重要素材。故此,以一个日本人对近代上海的观察为教学案例,聚焦“魔都”概念,贯通纲要和选必教材,结合多种类型的史料,从多个领域探究近代以来上海的社会变迁。

关键词:高三专题复习 历史概念 乡土资源 资料篮

高三历史专题复习是在新授课和一轮复习的基础上进行的。教师往往会以专题为抓手,重新整合教材内容,帮助学生构建围绕某个主题的知识框架,将课本知识迁移到新的历史情境之中。专题复习契合当下“双新”课改中“大概念教学”的要求,但学生因阅历有限,难以把握宏观概念,影响专题复习效率。而作为学生身边的历史——乡土资源,可以拉近学生与历史的距离,提升对于特定历史阶段的认识。本文围绕“西学东渐与近代中国”复习专题,以最早开埠的上海为个案,聚焦日本人村松梢风笔下的“魔都”概念,贯通纲要和选必教材,以“资料篮”的形式,从多个领域探究西方列强影响下近代中国社会的变迁。

一、破解:历史概念在专题复习中的“热”与“难”

《普通高中历史课程标准(2017年版2020年修订)》指出,高中历史教学应重视以学科大概念为核心,使课程内容结构化。[1]因而“历史概念”成为当下历史教学的重点。高三历史专题复习中,历史概念尤为重要。运用“从传统航路到新航路开辟”“工业革命”等概念整合五本教材内容,揭示古今中外历史现象的联系与历史发展趋势。同时,对于概念史的考查也出现在与教学密切相关的试题中。上海市教育考试院2022年历史等级考调研卷最后一题为“革命的‘全球旅行’”,从学生习以为常的“革命”一词出发,通过出示不同时期、不同阶层对“革命”的阐释,考查学生在特定时空情境下对革命内涵的认识。以此为起点,上海各区高考模拟题中出现了对“铁路梦”“共和”概念的考查。[2]因此,高三历史专题复习中须关注历史概念的教学。

在高三历史专题复习的紧张节奏中,历史概念是串联知识碎片、构建知识体系的桥梁,但往往因专题知识容量庞大、复习时间有限、专题概念本身的复杂性等问题,成为学生复习的一大挑战。诸如“西学东渐”“革命”等在中国近代史中频频出现的历史概念,其背后涉及的时代背景、社会变迁和多元群体,更是增加了学生理解的难度。就“西学东渐”概念来说,横跨明末清初和晚清两个时期,时间跨度大,涉及的社会群体广泛。[3]

为克服上述难题,教师需要创设学史情境,精选历史概念,引导学生进行深度学习和问题探究。在此过程中,作为学生身边的历史——乡土资源,贴近学生生活,可以成为历史教学的重要材料。此外,从乡土变迁的视角来透视国家历史,既让冰冷的历史展现其温度,也为概念教学提供了有力的支撑。

二、实践:“魔都”与“选”“必”的融通

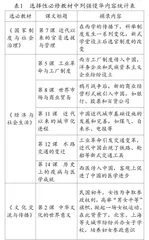

《中外历史纲要(上)》第五单元课标要求为“认识列强侵华对中国社会的影响”,[4]这也成为高三历史“西学东渐与近代中国”专题复习的依据。据此,本专题复习的内容主旨归纳为:在列强的入侵下,中国独立主权逐渐丧失,并沦为半殖民地半封建社会。面对民族危机,社会各阶层为挽救危局而不懈努力。同时,选择性必修的三本教材在不同的章节中,提及到列强侵华下中国的种种变化(见表1)。

上述分散于五本教材的知识点,在进行中国近代史专题复习时,必须以适当的历史概念将其串联起来。表格内容先论述西方发展历程,再提及近代中国,暗含的逻辑正是在西方列强的影响下,近代中国在政治、经济、社会等领域发生了深刻的变化。上海作为最早开埠的城市之一,是这段历史的亲历者和见证者,因而可成为该专题的教学素材。本文尝试以日本人村松梢风1927年出版的著作《魔都》[5]为材料,贯通纲要和选必教材内容,聚焦村松梢风笔下“魔都”内涵,从多个角度认识近代中国社会的变迁。

(一)备课准备——一手材料的“舍”与“取”

“魔都”是当下上海的网红称呼,但最早用“魔都”一词的是一个叫村松梢风的日本人。他于1927年出版《魔都》一书,记叙在上海的所见所闻。考虑到其写作内容众多,需针对“西学东渐与近代中国”专题的核心问题有所取舍,为此选取《魔都》“参观女校”等章节,以前置课堂阅读资料的方式,帮助学生进入20世纪20年代的上海。此外,作为艺术作品的旅行游记,无法作为史料直接使用。为此,以“资料篮”的形式补充其他来源的史料,引导学生从中找出能互证的史料,进而提升学生的史料实证素养。

基于上述分析,本课的教学目标确定为:认识游记的史料价值;综合多种类型的史料,从基础设施、城市管理、交通变革、新式教育、经济发展等角度,探究村松梢风笔下“魔都”的内涵,认识列强侵华对中国社会的影响。

(二)教学设计——综合多种类型史料,探究“魔都”时代内涵

导入:村松梢风笔下的“魔都”

(1)以网络流行词“魔都”设问,请学生谈谈对上海的印象,推测上海被称为“魔都”的可能原因。

(2)出示《魔都》译者前言和目录,引导学生思考《魔都》创作的时代背景、史料价值等,概括梢风观察上海的特点。

学生回答:当下上海“魔都”的称呼往往与“Modern”一词相连,展现上海国际性大都市的特点。从地图看,村松梢风的活动区域主要在租界,因此他对上海的观察区域主要集中于租界。从《魔都》目录来看,他观察上海的内容较为广泛,涉及政治、教育、娱乐、交通多个方面。

导入部分,从学生的生活情境出发,探讨“魔都”的当下涵义,并与梢风笔下“魔都”概念做区分。同时,《魔都》作为教学材料使用时,教师首先要了解史料产生背景,明确史料价值。作为旅行游记的《魔都》,它展现了梢风眼中的上海。当时的中国为半殖民地社会,列强的影响渗透到上海的方方面面。因此,近代上海的城市变迁正是列强入侵后中国社会的缩影。

此外,须关注到日本人的身份、立场对其观察视角的影响。有学者指出,村松梢风的文章“在中国的文献中未必有详细的记载。他的文字,并非事后的回忆,而是即时的实录”,[6]反映了当时日本人中国观的一个侧面。但游记作为文学作品,史料价值有限,须与其他史料相互印证,由此引出资料篮。

环节一:梢风写“魔”:租界里的上海

出示《魔都》“参观学校”章节内容,教师示范如何从中提取史料信息(见表3),以表格的形式整理新式教育的学制、内容、性质等,与“资料篮”中的女校学生照片印证,并与教材相关章节内容进行知识迁移,引导学生认识列强侵华对近代上海教育的影响。

随后,学生以小组讨论的形式展开探究学习,尝试从基础设施、城市管理、交通变革等视角探寻“梢风笔下描述的上海”内容,并与“资料篮”中的史料、教材相关章节内容进行互证。

综合表格信息可知,租界的政治、经济、文化、工程等建设均仿照西方,加速了上海的近代化进程,但这种现代文明成果却几乎为外国人所享有。此环节的教学活动,基于《魔都》和“资料篮”里的史料,以“教师示范—学生模仿—知识迁移”的学习路径,强化了学生对上海租界内的畸形繁荣景象的认识。而根据唯物史观原理,租界带来的城市管理、市政建设作为上层建筑,离不开经济基础的影响。教师进一步引导学生从经济视角审视近代上海的发展。

环节二:我来看“魔”:“魔”的时空性

上述对梢风文章等材料的分析,旨在引导学生了解上海租界内各领域的发展情况。对此,教师进一步设问:综合上述材料,你如何理解村松梢风笔下“魔都”的内涵?此问题的设置是基于导论中《魔都》创作的时代背景、梢风观察的空间范围,以及环节一中的文本解读。因此,须紧扣时间与空间作答。

学生回答:租界的设置,是近代中国半殖民地半封建社会的缩影,也在客观上将上海推向世界。上海经济的迅猛发展,推动了上海的城市化进程,与市民生活息息相关的公共道路、城市交通、照明系统、公园广场等逐渐发展。但这种现代文明成果却几乎为外国人所享有,广大市民生活贫困。

教师补充:在村松梢风看来,上海既是明亮的,也是黑暗的,这也是他将上海称为“魔都”的原因。但是梢风的“魔都”观察是站在日本人的立场上,有特定的时空背景,他对上海的观察也局限于租界,对华界并没有提及。而上海近代以来的社会变迁,折射出列强入侵后对中国社会的种种影响。

小结:“魔”的流转:今日“魔都”

在探究梢风笔下“魔都”内涵后,再与导入部分中提及的当下“魔都”内涵进行对比,学生自然会认识到“魔都”的内涵在时间的流转中发生改变。同时,当下“魔都”也与上海作为全国经济中心的地位有关,这离不开党和国家政策的支持,由此为中国当代史专题做铺垫。

三、反思:乡土资源在历史概念教学中的前景展望

本课设计紧扣“魔都”概念,以一个日本人对近代上海的观察为切口,贯通纲要和选必教材内容,结合多种类型的史料,从多个领域探究上海近代以来的社会变迁。并以资料篮的形式,采用“示范—模仿—迁移”的形式,引导学生自主选择史料,并完成对列强侵华对中国社会的影响的历史叙述。

通过本次教学实践,笔者认识到乡土资源可以为概念教学提供历史情境支撑,概念教学也需要探索类似的教学材料。历史概念教学契合时下高三复习课时间紧、内容多的特点,用历史概念整合散落在五本教材的知识点,能够引导学生进行深度思考,从而“对一轮复习建构的知识体系进行重构和联系”。[7]但学生的历史积淀不足,对大概念的理解易流于表面,而从学生身边的乡土资源出发,可大大提升历史概念教学的效果。

就乡土资源引入历史课堂而言,不少教师已有过一些探索。[8]笔者认为,乡土资源不能止步于课堂,更应该走到课堂之外,博物馆、历史名人纪念馆、老街遗址是历史教学的天然场所。学生的学习也不应限于完成常规的书面作业,学生还可以围绕乡土资源开展研究性学习。对此,笔者曾以我校师道特色课程为依托,进行了基于乡土资源的高中生研究性学习研究项目的有益探索。如此,学生在课外链接课堂学习内容,将课堂习得能力进行课外迁移与运用,从而实现课内外历史学习的有效联动。

【注释】

[1] 中华人民共和国教育部制定:《普通高中历史课程标准(2017年版2020年修订)》,北京:人民教育出版社,2020年,第4页。

[2] “铁路梦”题见上海市浦东区2022年高三历史二模试卷,“共和”题见上海市普陀区2023年高三历史二模试卷。

[3] 尚智丛:《传教士与西学东渐》,太原:山西教育出版社,2008年,第2页。

[4] 中华人民共和国教育部制定:《普通高中历史课程标准(2017年版2020年修订)》,第14页。

[5] [日]村松梢风著,徐静波译:《魔都》,上海:上海人民出版社,2018年。

[6] [日]村松梢风著,徐静波译:《魔都》,第10页。

[7] 黎绮云:《指向深度教学的高三二轮历史复习策略初探》,《中学历史教学参考》2022年第10期,第77页。

[8] 谭晓梅:《巧用乡土历史情境,批判性学习新思想——基于乡土资源的高中历史课堂实施策略研究》,《中学历史教学参考》2023年第10期,第40页。