数字化教学平台助力语文生成性阅读教学

作者: 陈平

[摘 要]随着多媒体教学技术的更新,生成性阅读教学的方式也在不断发生变化。文章以统编语文教材九年级上册“诗词三首”的教学为例,论述广西数字化教学平台“八桂教学通”中数字教材圈点批注、按需链接授课资源功能的应用,点明其对提升初中语文生成性阅读教学效益的作用。

[关键词]数字化教学平台;生成性阅读教学;对比;支架

[中图分类号] G633.3 [文献标识码] A [文章编号] 1674-6058(2024)15-0001-04

生成性阅读教学,指的是为达成阅读教学目标、提升学生核心素养,以学生为阅读主体,在教学中利用情境、对话、协作等学习环境要素充分发挥学生的主动性、积极性和创新精神,使学生获得真实阅读体验的过程。实施生成性阅读教学的核心是利用课堂中的生成性资源。生成性资源指的是在课堂教学中,伴随着学生的学和教师的教衍生出来的、具有教学价值和意义的过程性的学与教的资源。典型错误、最佳范例、奇思妙想、拓展延伸等都属于生成性资源。

2022年起,广西数字化教学平台“八桂教学通”逐渐覆盖桂平市全部农村学校。如此条件之下,如何在生成性阅读教学中充分利用这一平台的功能优化教学?笔者基于“八桂教学通”中的数字教材圈点批注功能、按需链接授课资源功能进行了实践探索。下面以统编语文教材九年级上册“诗词三首”的教学为例进行说明。

统编语文教材九年级上册中“诗词三首”的内容具体如下。李白《行路难(其一)》作于“赐金放还”,离开长安之时,抒写了政治上遭受挫折后内心的苦闷,又表现了自信、积极的情感。刘禹锡《酬乐天扬州初逢席上见赠》是一首七言律诗。公元826年,刘禹锡罢和州刺史,与刚离任苏州刺史的白居易在扬州相遇,因在酒宴上获白居易赠诗《醉赠刘二十八使君》,便写此诗答谢。此诗表达刘禹锡对自己被贬谪、遭弃置的感触,沉郁中又见豪放。苏轼《水调歌头》作于密州太守任上,上片写在“天上”“人间”的矛盾徘徊,下片写对月怀人,以积极乐观的旷达情怀作结。九年级学生基本能做到自主朗读、理解诗词大意,但在诗词的情感理解、典故运用、哲理探析等方面仍存在一些问题。结合学情与语文核心素养,教师确定如下学习目标:1.梳理三位作者的情感变化轨迹,解读他们的豁达乐观。 2.理解用典手法的作用。 3.建立诗词中作者表达的积极人生态度与当下生活之间的联系。

一、圈点批注,对比会意

生成性阅读教学中,伴随着阅读的深入会产生各种能推动教学进程的教学因素,即新的教学资源。比如在师生对话的过程中,随时生成的各种话题、问题、想法、错误、质疑等。及时捕捉采集这些动态生成的资源,能使课堂教学走向预设之外的世界。“八桂教学通”平台中有完整的数字教材,数字教材保持了纸质教材的原版式,可以随意放大、缩小, 可以用不同颜色的画笔圈点勾画页面内容。教学过程中,可抽部分学生到白板前进行批注,以生成新的教学资源;教师的点拨也可促成新的教学资源。在数字教材上把生成性资源用简洁的语句批注出来,使其显迹留痕。这样操作更能聚焦学生的注意力,深化学生对文本难点的理解。

(一)情感对比,品味“抑扬”意趣

当教师把阅读的主动权交给学生后会发现:阅读过程中,不同学生会产生不同的阅读感受,主要涉及基于文本特点产生的多元化感受、因未能深入解读文本造成的认知偏误等。数字教材中的批注,哪怕只是简单的符号,可将学生的阅读感受外显,反映学生认知的原初状态。因此可将其作为直观呈现的新资源,作为师生互动、生生互动的依据。

比如在“诗词三首”教学的“悟情感”环节,教师要求学生结合注释,自主弄懂三首诗词的大意,梳理相应作者的情感变化轨迹,并试着用铅笔在课本上画箭头,主要标出情感的上扬和降抑(情感上扬用“[↗]”标示,情感降抑用“[↘]”标示)。

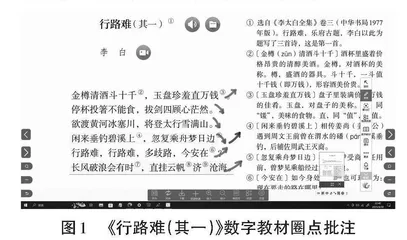

在此基础上,教师打开数字教材中这一课书的页面,抽学生分别到大屏幕前用画笔将自己的理解在页面上标注出来。如果有不同看法,则用另一种颜色的画笔在旁标注。三首诗词中《行路难(其一)》作者的情感变化最为复杂。学生的不同意见聚焦在“闲来垂钓碧溪上,忽复乘舟梦日边”这两句(见图1)。通过现场统计,认为此句为情感上扬的学生和认为此句为情感降抑的学生数量基本对半。数字教材上的圈点批注能对学生造成视觉刺激,激发学生的学习动机。认为“情感降抑”的学生指出,这两句写姜太公、伊尹得到天子重用的人生奇遇,通过对比,作者顿觉自己的人生黯然失色,所以“抑”。认为“情感上扬”的学生指出,姜太公、伊尹最初在仕途上并不顺利,但是后来都得到了天子重用且大有作为,这让作者看到了希望,所以“扬”。教师让学生反复诵读涵泳,结合前后诗句在联想和想象中品味“闲来垂钓碧溪上,忽复乘舟梦日边”两句。最终,学生品出这两句诗在节奏上比前两句舒缓,情感上比前两句平和,表明作者在失望中萌生了希望。因此这两句的情感是上扬的。

图1 《行路难(其一)》数字教材圈点批注

生成性阅读教学尊重学生的多元解读,但解读也应有边界。超越了文体、社会主义核心价值观、文本写作的背景、主题、语境等边界的解读,就是误读。以上教学片段展现了学生的误读。在数字教材上通过圈点批注将这一误读定格,整合成生成性资源,并基于此构建能集中学生注意力的探究学习情境。学生在这个情境中分析比较、联想想象、思考表达,进而厘清作者的情感变化轨迹,培养审美鉴赏能力,发展和提升思维。

(二)手法对比,理解“用典”深意

当把阅读的主动权交给学生后会发现:阅读过程中,学生群体会从不同的角度去认识同一问题;而学生个体的认识角度又是有限的。因此,从提升学生阅读水平、思维能力的角度出发,教师可在师生对话、生生对话的过程中,用画笔在数字教材上圈点批注学生的观点,让学生的理解可视化,再带动其他学生从另一角度、更深层次地去理解相关内容。

比如在“比手法”环节,引导学生探究《酬乐天扬州初逢席上见赠》颔联用典有何深意。

师:“怀旧空吟闻笛赋,到乡翻似烂柯人”是刘禹锡通过用典对白居易《醉赠刘二十八使君》中“长寂寞”“独蹉跎”的进一步回应。大家把刘禹锡藏在典故中的心声说一说。

生1:再回到这里,就像“烂柯人”王质发现时间已流逝了上百年一样,被贬的时间实在太长久了!

(教师即时在数字教材上圈点批注“时间长久”)

师:作者用两个典故的目的都是表达被贬时间长久的感慨吗?

生2:“空吟闻笛赋”,只听到了熟悉的曲子,却不见熟悉的人,真是物是人非!

(教师即时在数字教材上圈点批注“物是人非”)

师:我们把作者的心声都说出来了吗?

(学生沉默)

师:这一联运用典故,感慨物是人非。通常,运用典故的目的,一是对比,二是类比。这里是对比还是类比?

生(齐):类比。

师:好,大家明确是类比。那么,除了物是人非,刘禹锡还抒发了哪些情感?

生3:我发现,王质回到村里,已过了上百年,与他同时代的人都去世了,而刘禹锡若再回到老地方,老朋友们应该也都不在了……

师:是的,刘禹锡若能再回京城,也见不到王叔文等老朋友了。所以,用典还表达了刘禹锡的——

生 (齐):悲痛之情、悼念之情。

(教师即时在数字教材上圈点批注“悲痛悼念”)

在上述教学活动中,教师运用数字教材圈点批注功能,呈现学生对用典手法的赏析结果(见图2)。这既能体现对学生阅读体验的尊重,又能增强课堂互动的可视性,还能给学生启思路、搭台阶,引导学生结合文本语境和已有认识,不断深入探究,建构完整的阅读意义,获得对用典的多重意蕴的认知,进而丰富学生的自主阅读经验。

图2 《酬乐天扬州初逢席上见赠》数字教材圈点批注

二、按需链接,搭建支架

将所有资源都按教学顺序插入PPT,并明确在第几分钟出示什么内容,框定每个环节耗时的做法不能满足生成性阅读教学的需要。“八桂教学通”平台的资源管理功能,打破了这种局限。在“八桂教学通”平台的上课界面,可随时点击“资源”链接到“我的资源”“教材资源”“配套资源”“共享资源”。在备课阶段,教师可根据生成性阅读教学的目的及弹性预设的需要,在平台中选取资源,还可根据学情添加个人准备的资源,形成个性化资源库。对于相应授课资源,课堂上可按需链接,还可增可减、可保留可替换、可翻转于前可腾挪于后。这样,教师既能对已有教学资源加以动态运用,又能及时解析生成的教学资源,从而加深学生对文本的理解,培养学生的思维能力。

(一)探因溯源,培养逻辑思维

在深度融合信息技术的语文学科教学中,教师应恰当使用影音资源。可以将影音资源作为支架,助力学生深挖文本的内涵。

比如“知诗人”(分析诗人的性格)环节。

生1:我认为刘禹锡是个硬汉。

(其他学生不认可:刘禹锡被贬多年,“沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春”是他看到的别人的欣欣向荣,而他只会“暂凭杯酒长精神”。生1说刘禹锡是个硬汉,但是没能更具体地阐释。)

师:那我们先来看看刘禹锡在被贬的这些年中经历了什么。

(教师点击授课资源,播放《刘禹锡“二十三年弃置身”》小视频。这个小视频是备课阶段添加到资源库中的。小视频通过在地图上标注地点的变换再加上字幕说明反映刘禹锡一生的轨迹,将诗中的“二十三年弃置身”具体化了。)

师: 结合视频内容分析,刘禹锡在这些年里经历了什么?

生2: 一次又一次的打压,一轮又一轮的辗转。

…………

师:请大家想象“千帆过”“万木春”的画面,并说说其给你什么感觉。

生3:“千帆过”“万木春”充满生机和活力。刘禹锡这么悲惨、这么凄凉,眼里居然还有生机活力,真佩服他!

师:对,这正如罗曼·罗兰所说,真正的英雄,是在认清生活的本质后,依然能够热爱生活。我突然想起《老人与海》,有同学看过海明威的《老人与海》吗?

(学生零星回答“有”)

师:刘禹锡也有桑地亚哥的精神——人可以被毁灭,但不能被打败。这就是“刘禹锡是硬汉”的体现。

“八桂教学通”平台按需链接授课资源这一功能,使资源应用不受顺序和时间节点的限制,有助于有效回应课堂生成。读诗需知人论世,但在上述教学片段中,教师没有在一开始就给出作者的经历,而是“不愤不启,不悱不发”,在学生提出“刘禹锡是硬汉”但又不能进一步解读时,才链接作者的相关经历,把“硬汉认知”这一生成性资源具体化。师生围绕生成性资源展开对话,从而对文本内容、作者有了更深刻的认识,还提升了学生的审美鉴赏能力。

(二)推人及己,培养关联思维

生成性阅读教学需要为学生提供更广阔的思考空间,可通过“联系—拓展—挑战”的渠道推进进程,即在学生学习了新的知识之后,让他们联系已学过的知识,思考新旧知识之间的关联,以训练关联思维。在课堂上,学生联系旧知识的角度不尽相同。因此,教师在备课时应进行弹性预设,建立个性化资源库,以便在教学时及时链接交流所需的资源。

比如在“通古今”环节,教师让学生联系已学过的现当代作品,完成“联系—拓展—挑战”分析表(见表1)。此表也是一个助推学生深化认识的支架。