初中化学作业有效设计探究

作者: 韦玫瑰

[摘 要]依据国家出台的“双减”政策,中小学作业要压总量、控时间、调结构、提质量,这就要求各学科作业要进行精心编排与设计,以提高作业质量。文章针对初中化学作业,提出作业设计要少而精,同时应具备针对性、多样性、新颖性、开放性、选择性、层次性等,旨在提高初中化学作业的有效性,提升学科育人质量。

[关键词]初中化学;作业;设计

[中图分类号] G633.8 [文献标识码] A [文章编号] 1674-6058(2024)15-0070-03

作业是为完成学习任务而进行的学习活动,它是学校教学活动的重要环节,是学生获取知识、发展能力、提升素养的重要方式。

化学是学生升入九年级才开设的一门新课程,接触时间晚,学习时长短,学完新课随即进入中考备考复习阶段,留给学生巩固基础知识和基本技能、培养解决问题能力和创新能力等高阶思维能力的时间不多。在这样的情况下,优化初中化学作业则尤为重要。依据“双减”政策的要求,中小学作业要压总量、控时间、调结构、提质量。那么如何做到“减量”又“提质”呢?笔者认为应从以下方面入手。

一、将化学作业设计纳入教研体系

在学校的教研工作方案中,规定教研组的教研活动中必须有作业设计环节,并以作业为切入点重构教师的“教”与学生的“学”;教师应利用寒假、暑假等假期,做好学科整体单元作业设计和课时作业设计的计划与安排,详细分工,以以老带新、以骨干带新手的形式进行分组,对教材中各单元的每一课时进行作业设计,即作业设计工作要早计划、早落实。

之所以安排假期进行作业设计,是因为教师假期时间充裕、自由。研究表明:人在闲暇和自由的状态下进行科研活动效率较高。“闲暇”,可让教师专注地进行作业设计,不被烦琐的日常教学所困扰;而“自由”可使教师不受外界限制、不受传统作业框架束缚,让教师在作业设计上有发展和创新的空间。

作业设计提倡分组合作,分组是为了减少教师的工作量,这是教师设计高质量作业的前提;合作能实现“以老带新、师徒结对”的教学“传帮带”,这不仅能增进教师之间的感情,还能让教师之间取长补短、互通有无,使设计出的作业质量更高。如果学校规模小,化学教师少,则可与其他学校结盟,实现校际作业设计的合作与分工。

将作业设计工作纳入教研体系,既让教师在思想上重视作业设计,端正作业设计态度,也让教师有设计作业的紧迫感和使命感,并在时间、精力都充裕的条件下设计作业,确保作业设计工作高质量完成。

二、初中化学作业有效设计原则

(一)化学作业设计要少而精,有针对性

传统的作业观认为,作业布置得越多越好,学生多练才会熟能生巧;数量多,才能霸占学生更多的课余时间,本科目的成绩才会好。殊不知,课外作业数量多,不仅知识点重复,还会侵占学生的娱乐时间,让学生产生厌学情绪,降低学生的学习效率和教育质量。

有教师认为:“双减”,就是少布置作业,教师可以减轻负担、完全放松。这种观点也是不对的,这是对“双减”政策的严重误解。教师应该认识到:在“双减”背景下,教师的责任不仅没有变小,反而更大了。因为国家要求作业要压总量、控时间、调结构、提质量,如此一来,作业必须升级为教师根据学生的特点和能力来进行设计的任务,确保在作业总量变少的情况下,每个知识点都能得到训练和巩固。这就要求作业设计少而精且有针对性,让学生既学到知识,又不霸占学生太多时间,实现减量增质的双赢目的。

(二)化学作业设计要有多样性、新颖性

传统的初中化学作业形式一般是纸笔作业,流程是学生写作业→交作业→教师批改→发回作业→讲评作业。该作业形式既满足不了不同层次学生的学习需求,激发不了学生的求知欲,还加大了学生的学习负担,引发学生厌学。如何改变这种现状呢?经过调研,笔者认为可从实践性的角度对作业进行形式多样、新颖的设计,以激发学生的学习兴趣和完成作业的欲望。

1.设计“画”的作业,再现情境

该项作业可帮助学生认知初中化学中常见的仪器、实验装置图。学生刚接触化学学科时,可布置学生画一画基本实验仪器,如试管、烧杯、铁架台、水槽等,每周画一两次;当新课讲授到制取O2或CO2时,“画”的作业就由画基本仪器升级到画实验室制取气体的装置图。最初画单个实验仪器,是让学生认识仪器、了解仪器,为接下来组装制取气体的装置作准备;画制取气体的装置图,能让学生由了解单个仪器上升到了解仪器连接的先后顺序,乃至整个工艺流程,能区分“发生装置”与“收集装置”。这样的作业,不仅让学生感到新鲜有趣,还能让学生了解个体为整体服务、个体与整体相互影响的逻辑关系,同时让学习成绩一般、但绘画能力强的学生有展示才艺的机会,让他们在化学作业中找到自信。在“画”作业的过程中,学生常常一边画一边交流心得或相互调侃,氛围轻松愉悦,大部分学生很乐意完成该项作业。在期中、期末的质量抽样检测中,凡是关于实验仪器的认知、制取气体装置的考题,学生的得分率较高。显然,提高作业的趣味性,能大大提升学生写作业的积极性,从而提高学生学习化学学科的积极性。

2.设计“做”的作业,激发探究意识

化学是一门以实验为基础的科学,布置做实验的作业可有效激发学生的探究意识。这里的“做实验”不是做课本中的实验,而是做与课本不同但又有联系的实验。如布置“再探中和反应”的作业,将课本中实验10-8中的滴加药品的顺序进行如下调换:在50 mL的烧杯(或锥形瓶)中加入5 mL的稀盐酸,滴入几滴酚酞溶液,再用胶头滴管慢慢地滴入NaOH溶液,边滴加边搅拌(或摇匀),观察实验现象并做好记录。现象是否与课本中的实验现象一致?为什么?学生会发现:虽然这两个实验的反应物相同,但由于酸碱溶液滴加的顺序不同,实验现象也就不同。由此激发学生查找原因,并在查找原因的过程中提出问题,如:现象不同,产物是否相同?化学方程式是否相同?溶液的pH值是否相同?学生提出问题后,势必会积极主动地去深入探究查找原因。这样的学习过程,提高了学生发现问题、探究问题、解决问题等高阶思维的能力。

“做”的作业很受学生喜爱,能力稍强的学生会不由自主地进入实践探究环节:发现问题→提出假设→讨论、查找资料→设计实验方案→实验验证→得出结论→升华知识。设计此类“做”的作业,既培养了学生科学探究的能力,还在学生心中埋下了科学的种子,期待它日后生根发芽、长成参天大树。

3.设计“演”的作业,加深教材体验

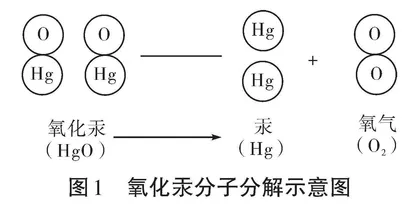

微观世界的相关知识让不少初中学生望而却步,如对于“在化学反应中,分子可以分成原子,原子又可以结合成新的分子”[1],不少学生缺乏足够的想象力和抽象思维,无法理解其中之义。授课时,教师可以举一两个化学反应的例子,让不同的学生代表不同的分子或原子表演该化学反应的过程。下面以“演”课本中HgO分子的分解过程为例。

根据图1,选4名学生(男生2人,女生2人),男生(或女生)扮演Hg原子,女生(或男生)扮演O原子,表演由最初的两个HgO分子(一男生和一女生共同扮演一个HgO分子)分裂为原子,原子再重新组合成新的分子的变化过程。课堂上先让学生代表表演给全班同学观看;课后再布置各个学习小组完成相应反应的“演”的作业,如碳燃烧、硫燃烧、电解水等反应。同组学生通过反复讨论、商量后进行彩排,最后得出最佳的表演方案并进行展示。在此过程中学生通过亲自参演,切身理解和体会“分子分裂”“原子结合成新分子”的内在含义。如此一演,学生不仅理解了化学反应的微观实质,还为将来学习元素和质量守恒定律等知识做好了铺垫,到时学生会更容易理解“化学变化中元素的种类不变”及“化学反应前后原子的种类、数量、质量均不变”的真正内涵,可谓一举多得。

4.设计“说”的作业,增强逻辑思维

描述实验现象,由实验现象推出实验结论,这是学好化学的基本技能之一。在完成相关的化学实验之后,布置“说”的作业,即在交流分享环节中,要求学生口头描述实验现象,由现象推出实验结论。这样的作业不仅能让学生养成细致入微地观察实验现象的习惯,还能增强学生的语言组织能力、口头表达能力,从而锻炼学生的逻辑思维等科学思维能力。

(三)化学假期作业要有开放性、选择性

假期尤其是长假期布置作业是很有必要的。化学假期作业不应是落俗、老套的抄写或背书,应具备开放性和适切性,让学生在动态、自由的学习环境中获得多元的、综合的学习机会,在无拘无束的环境中学得主动、学得积极,成为学习的主人。结合教材和学生实际,初中化学可以设计如下假期作业。

1.课外拓展型作业

化学作业的创新需要走出教科书,走进生活,只有如此才会有持久的创新。化学学习的外延与生活相通,化学假期作业不应局限于课内学习内容,不应拘泥于课本知识,应拓展作业空间,赋予作业新的生命,让学生在熟悉的现实生活中摄取营养。如在有丰富大理石、石灰石资源的地区,假期可让学生自行对大理石(或石灰石)中CaCO3的含量或CO32-的检验进行实验设计、实验探究,培养学生热爱大自然、热爱家乡的感情。

还可以让学生选做与日常生活有紧密联系的作业。如自制简易净水器、自制汽水、自制叶脉书签、自制无壳鸡蛋等弹性大的作业。让学生在开放式的环境中享受自主学习,选择自己喜欢的作业题材,可激发学生的创新思维,使学生体会到探索化学奥秘的乐趣。

理论知识固然重要,但对于初中化学等学科而言,实践操作更为关键,更注重理论与实践相结合。对于开放性的实践活动,学生若只在视频、网络中看到,而没有亲身参与、亲手操作,那得来的知识是无根的、不牢固的。只有通过自身实践获得的知识,才能让学生有认同感,才能实现知识的升华和迁移。开放性、选择性的作业,可以给学生提供无限的思考和想象的空间,让他们像科学家一样自由自在地进行科学实验探究,探索自然的奥秘,在快乐的假期中真正有所收获,感受学习的乐趣和价值。

2.辩论型或叙述型作业

假期,不少学生为了玩游戏、玩手机,常常日夜颠倒,作息不规律,生物钟紊乱;饮食上不是暴饮暴食就是严重偏食。针对这种现象,可根据化学学科特点设计如下假期作业:

结合现代人讲究科学、合理膳食的现象,让学生观察父母或身边熟悉的人的饮食,并与自己的饮食情况相比较,再根据“人类重要的营养物质”单元中人体所需的六大营养素的相关知识,布置辩论型或叙述型的作业,题目自拟,如《人体健康的正常运转,谁的功劳最大》等。这样的作业,能让学生通过身边的人和事、自己的所见所感进行辩论或叙述,激发学生的学习热情和情感共鸣。通过辩论或叙述,可以让学生明白养成合理膳食习惯的重要性;通过关注学生的情感需求,引导学生树立正确的人生观、价值观。

(四)化学作业设计要有层次性

同一个班级中不同的学生,其生活实践、智力因素、学习能力等会存在一定的差异。因此,教师应设计不同层次、难易有别的作业,可在习题的数量以及内容上呈现层次、难易的不同;也可在作业评价体系上体现作业的层次性,如由“评分数”转变为“评收获”等,让学习能力强的学生吃得饱、学习能力一般的学生吃得了,使每一位学生都获得自信。这样的化学作业,避免了传统作业“一刀切”的现象,可满足不同层次学生的学习需求,使每一位学生都有题可做。如此作业设计既尊重学生个体差异,也呈现出“不同的人应在化学学科上有不同的发展”的新课程标准理念,体现了“双减”背景下作业的育人功能。

总之,学生做作业的最终目的是实现知识迁移、灵活应用。课内与课外作业应紧密联系,课内打基础,课外增实力。苏霍姆林斯基说:“如果学生不跃出教科书的范围,也就谈不上对知识有持久的兴趣。”[3]因此,教师在设计作业时,应把作业设计融入教学中,只有设计适合学生的作业,设计让学生动起来的作业,才能增强学生学化学、用化学的意识,才能让学生积极思考、主动学习,充分参与到课堂和作业中来,在作业中获得乐趣、提高能力、发展自己,为学生的终身发展打下坚实基础。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 王晶,郑长龙.义务教育教科书 化学 九年级 上册[M].北京:人民教育出版社,2023.

[2] 王晶,郑长龙.义务教育教科书 化学 九年级 下册[M].北京:人民教育出版社,2023.

[3] 苏霍姆林斯基.给教师的建议[M].北京:教育科学出版社,2021.

(责任编辑 罗 艳)