祖鲁的突袭

作者: 窦超等

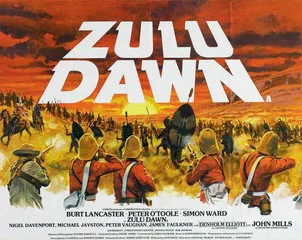

1979年上映的英国影片《祖鲁黎明》是以19世纪末期英国殖民战争为背景的战争题材影片,场面宏大,制作精良,对于军迷来说是一部了解殖民战争时代武器装备的优秀影片。这场战争发生在1879年,是一次英国与南非当地王国——祖鲁之间爆发的殖民战争。由于英国在南非不断扩张殖民地,因此引发了与祖鲁王国之间的大规模战争,史称祖鲁战争。这场战争最终导致祖鲁王国灭亡,并成为英国的殖民地。在这场战争中主要使用原始武器的祖鲁人也取得过胜利,即伊散德尔瓦纳战斗,一举消灭了1000余名英军官兵。虽然祖鲁王国最后在战争中失败且灭亡,但伊散德尔瓦纳战斗却给英国人留下了非常深的印象。整整一百年后,英国人拍摄了这部反映伊散德尔瓦纳战斗的影片。本文将从片中的武器装备和作战特点两方面对该片进行简要评析。

不合时宜的转轮手枪

《祖鲁黎明》片中英国军队的军官和军士普遍装备转轮手枪,以此作为自卫武器。片中出现的转轮手枪是大名鼎鼎的韦伯利MK Ⅵ转轮手枪,但是事实是这种转轮手枪在祖鲁战争时期还没有研制出来。实际上,在祖鲁战争时期,英军使用的是一些更老的型号,如特朗特斯击发式转轮手枪、科尔击发式转轮手枪和亚当斯击发式转轮手枪等。

特朗特斯击发式转轮手枪由英国伦敦的工厂生产于1868年前后。该枪是一种双动转轮手枪,发射.44转轮手枪弹。该枪早期并不能发射中心发火枪弹,后来经过改进后才能使用这种枪弹。该枪制作精美,因此受到了英国军官的欢迎。

科尔击发式转轮手枪则由英国人詹姆斯·科尔在1860年代后期设计,由英国伦敦武器公司制造。该枪口径为0.442英寸,全枪长283mm,枪管长152mm。该枪采用的侧置式击锤很有特色,在战地条件下维修保养比较方便。

上述2种手枪均为当时最为流行的发射非定装弹药的前装式转轮手枪,其设计特点均为采用火帽击发式结构,弹丸和发射药都要从弹巢前端装填并压实后发射,火帽则安装在弹巢后端的火嘴上面,用击锤击打后击发并引燃弹巢内的发射药,从而推动弹丸前进。从这一点上来说,这种类型的转轮手枪与老式的前膛枪炮原理相同,最大的缺陷是装填速度太慢。

虽然同样是前装击发式转轮手枪,亚当斯转轮手枪比前两者名气大得多,它是世界上第一种整体框架和双动射击的转轮手枪。由于亚当斯转轮手枪融合了博蒙特的一些设计,特别是其双动射击方式,因此该枪也被称为博蒙特-亚当斯转轮手枪。该手枪还在英国手枪中首次采用保险装置。这种转轮手枪在1858年被英国军方采用,而在此之前的克里米亚战争期间,很多英国军官都自掏腰包来购买这种手枪,主要是钟情于其双动射击方式(有些型号也可以在单动和双动射击方式之间转换),认为在近距离战斗中其射速比纯单动射击射速快得多。当时,亚当斯系列转轮手枪包括很多口径,有.50、.44和.36等。亚当斯转轮手枪还装有L形杠杆式压弹杆。这种压弹杆由L形杠杆和压弹杆组成,平时杠杆被置于与枪管平行的位置,使用时向上抬起并向后拉,于是在L形弯曲部位的压弹杆就会向后移动,并进入弹巢内将弹丸和发射药压实。

1860年代,金属弹壳定装枪弹开始兴起。亚当斯转轮手枪推出了发射金属弹壳定装枪弹的改进型手枪,也被视为是该系列手枪的第二代产品。为了区分这两代产品,老式的亚当斯转轮手枪一般被称为亚当斯MKⅠ转轮手枪,发射定装弹的被称为亚当斯MKⅡ转轮手枪。亚当斯MKⅡ转轮手枪取消了压弹杆结构,因为金属弹壳定装枪弹装填非常方便,不再需要这种辅助机构。采用金属弹壳定装枪弹简化了弹巢结构,提高了装填速度,但是改进后弹壳退出又是一个新的问题。

1872年,迫于柯尔特转轮手枪爪式伸缩抛壳挺的专利限制,亚当斯转轮手枪采用了手动式单次退壳杆(用来顶出弹壳或不发火的枪弹)的设计。这种设计实际上相当于原来的压弹杆,只不过用途从以前的压实弹丸和发射药,改为了将弹巢内的弹壳向后顶出。这个退壳杆不用时位于枪管的正下方,使用时向前拔出退壳杆,这时就可以将退弹杆基座向右侧摆动一定角度,从而使得退壳杆对准弹巢,再向后拉即可进行退壳(弹)动作。

殖民军的骨干武器——马蒂尼-亨利步枪

20世纪初,曾经的日不落帝国依靠其广大殖民地支撑起了自己的强盛国力。英国军队依靠工业革命带来的强大国力和军力征战四方,为帝国争得了巨大的政治和经济利益。英国之所以能够做到这一点,最重要的原因之一就是军力的强大,装备于19世纪末期的马蒂尼-亨利步枪被视作英国当时军事优势的代表性武器之一。

实际上,在祖鲁战争中除了英军使用的更先进的马蒂尼-亨利步枪外,也有一些老式的步枪被祖鲁人和部分英军所使用,如施耐德步枪。该步枪是美国南北战争中后装单发步枪和连珠枪展示出巨大优势,以及德国德莱赛针发枪展现出巨大威力后,英国人临时抱佛脚的产物。之所以说是临时抱佛脚,是因为英国人为了让自己军队中装备的数以百万计的前装线膛步枪不会彻底变成废铁(主要还是为了省钱),于是才想出了将前膛步枪改为后装步枪的点子。于是,在政府的刺激下,众多将现有的恩菲尔德前装枪改为后装枪的方案就涌现了出来。最终,美国人雅各布·施耐德的方案被英国人选中了。

这个方案总体很简单,其将恩菲尔德前装枪的枪膛后部靠近枪机的部分切开,并且装上一个可以翻转的活门,这个活门充当枪机的一部分,同时拥有闭锁装置的功能。枪弹从切开的枪膛后部直接进行装填。需要指出的是,这个时候的定装式枪弹还是纸弹壳。这一方案另外一个优点是不用对枪机部分进行彻底更换,只需要部分改动即可使用。新的后装枪被批准定型,命名为施耐德M1866步枪,全称为施耐德-恩菲尔德步枪,一般简称为施耐德步枪。命名不久后,该枪改用了更为可靠的黄铜弹壳中心发火弹,进一步提高了性能。

当时的步枪枪机和早期燧发枪(包括后来换装火帽的击发前装枪)外形仍很相似,但内部结构是有区别的。改装后的施耐德步枪采用的是击锤击打击针的方式击发,而不是打击外置式火帽。这个击针并不是水平布置的,而是向下倾斜的。枪机闭锁后,击针前端抵住定装式枪弹的博克塞底火位置,由外置式击锤对其进行打击而击发枪弹。

施耐德M1866步枪口径为0.577英寸(约14.66mm),全枪长1250mm,空枪质量3.8kg,有效射程可达550m。该枪除了标准型步枪外,还有短枪管的卡宾枪型和同样是短枪管的骑兵用卡宾枪型出现。在装备英军的十几年时间内,共有约87万支恩菲尔德步枪改装为施耐德M1866步枪,其最后退出英军装备序列的时间大约在1880年前后。也就是说,在祖鲁战争期间有一些英军部队仍然装备着施耐德步枪。施耐德M1866步枪还曾经漂洋过海来到中国,旧时被称为士乃德步枪,曾经是清朝末年淮军的重要装备之一。

作为一种由前膛枪改装的后膛枪,施耐德M1866步枪注定会成为一种过渡型。早在施耐德步枪被选为英军制式装备前后的一段时间内,英国人就开始寻求新的后装步枪设计方案了。马蒂尼-亨利步枪就是在这种背景下诞生的。该枪最早的设计原型来自于美国人皮博迪,与施耐德步枪一样,采用外露式击锤和倾斜式击针设计。这种设计在19世纪后期已经迅速落伍。正因为此,皮博迪的步枪并没有被各国军队所认可和大量采购。据说,其总产量只有113000支,且还是被不同国家采购用来充数的。

这一看起来不太成功的设计却引起了一位匈牙利裔瑞士人的注意。这位名叫马蒂尼的瑞士人精通机械设计,在对皮博迪的设计改进后,促成了马蒂尼-亨利步枪的诞生。马蒂尼的设计简化了皮博迪步枪复杂的结构,采用了内置式击针,并且依靠扳机后面的杠杆进行拉动完成枪械从开锁到重新待击的整个射击动作。该枪采用起落式枪机,通过杠杆进行控制,开锁后就可以腾出枪管后部的空间用以装填枪弹。装填枪弹的过程非常流畅,这在当时是首屈一指的。起落式枪机通过杠杆控制下沉时,自动将弹壳抽出并完成抛壳动作,大幅提升了装填速度和射速。在测试中,这种步枪曾达到53秒发射20发枪弹的速度。马蒂尼的这一设计很快得到了英国的赏识,但对其老式的膛线设计不满意。于是,英国人将设计师亨利在原来惠特沃斯步枪六角形膛线基础上改进的新式七槽膛线设计,与马蒂尼的步枪设计结合起来,这才形成了最终的马蒂尼-亨利步枪。

1871年3月初,马蒂尼-亨利步枪被英国军方选定为新的制式步枪,很快就由恩菲尔德兵工厂投入生产并装备英军。最初投入生产的马蒂尼-亨利步枪型号为MKⅠ。该枪口径为0.45英寸(11.43mm),全枪长1245mm,空枪质量3.82kg,有效射程370m。该枪还有一个很大的优点,那就是精度非常高,这主要是因为其膛线设计的基础——惠特沃斯步枪的膛线所拥有的固有优势,因此其射击精度要比同时期著名的毛瑟G71步枪还要好得多。马蒂尼-亨利步枪枪身右侧有一个外形像水滴的装置,很多人认为其是手动保险,事实上是一个待击指示器。其指向10点钟位置时表示枪支处于开锁或待击状态,击发后则指向12点钟方向,主要是提示射手枪支的状态,以免发生危险。