大学生通识选修课座位选择偏好及其影响研究

作者: 张祺雪 张逸聪 江丰光

[摘 要] 通过对大学生通识选修课座位选择偏好的研究,分析大学生在公共选修课中的座位偏好,进而探究通识选修课课堂参与度的现况,提出教室空间重构建议。采取混合研究法,分析465份有效问卷和10名学生的半结构化访谈结果发现:(1)社会自我概念略胜于学业自我概念,最能影响学习者的座位选择;(2)学生心目中的最佳学习效果区域分布基本符合Park和Choi的黄金区域理论;(3)坐在不同的座位会影响学习者的课堂表现和参与程度;(4)座位选择中存在场所依赖。

[关键词] 选择偏好;座位选择;选修课;大学生;课堂绩效

[中图分类号] G642.4 [文献标识码] A [文章编号] 1005-4634(2024)01-0001-09

通识教育选修课(又称公共选修课)是面向全校的跨学科、跨专业的选修课。其目的是积极引导学生探索不同学科,改善知识结构,扩大知识面,培养学生的创新能力,提高学生的综合素质[1]。尽管公共选修课对全面人才的培养具有重要的作用,但其课堂参与度却往往是高校所有课程中最低的[2]。

为了解决这个问题,国内许多一流大学都引入了新的方法,以促进通识教育课程的改革和实践。例如,复旦大学删减了一批不能满足人才培养需求的通识教育课程[3];南京大学采用“三三制”教育方式,促进学生人文与科学素养的均衡发展[4];武汉大学开启“武大通识3.0”,对于通识课程的管理情况将被纳入年终教学评估,作为一项重点指标[5]。

然而,仅从宏观角度对课程设置进行改革,似乎并不能从微观层面解决学生不愿听课的问题。因此,本研究将视线转向了依托教育学、环境心理学等多重理论视角而形成的座位选择:大学生对不同座位区域的偏好导致了不同的课堂座位分布,座位选择的结果也反过来影响着学生的听课情绪、课堂效率[6],甚至影响着教师的教学状态和教学效果[7]。看似“下意识”的座位选择真的是随机选择、随心而坐吗?过去的研究表明,大学生课堂行为可分为显性无意行为和有意行为[8],这反映了他们的思想意识,同时也自觉影响着他们的课堂参与[9]。

本研究以座位选择偏好为切入点,借助问卷调查与访谈,综合一般自我概念和场所依赖理论(Place Attachment Theory)等,通过对大学生通识选修课堂上座位选择偏好的研究,探寻大学生通识教育课程中的座位选择与影响,为通识教育教学策略与教室设计提供参考依据。

1 文献回顾

20世纪初,美国教育家沃勒提出了“课堂生态”理论,认为中学生在课堂上的座位选择具有相对稳定的群体特征[10]。自此,座位选择研究作为一种现象学研究进入人们视野。国外对大学生座位选择偏好的研究主要集中在座位与学习成绩的关系[11-13],以及座位选择所形成的课堂活动区域和形态上[14-17]。国内对教室座位选择的研究主要集中在座位选择与学习成绩、性别、年级等的关系上[18-21],这些研究为教育的发展,特别是教室空间的设计提供了很大的帮助。研究对象以专业课或必修课为主,而对选修课座位选择的研究几乎是空白。大多数研究都是探索影响座位选择的因素,而忽略了座位选择对学习者的影响。本研究可以弥补上述不足,为今后的研究者提供更具可行性的思路。

关于对学习者选择座位时心理因素的测量,研究者以一般自我概念为学理依据。自我是一个复杂的概念,它是个人在许多方面对自己看法的总和,包括自己的个性、能力、兴趣、愿望、人际关系、环境、个人处事经历以及对人生目标的理解和评价[22]。本研究参考了Shavelson关于一般自我概念的多维层次理论,所谓“一般自我”指的是一个人对自己能力的各个方面的意识和对各种行为的控制感[23]。Shavelson等人提出的多维层次模型主要有学业自我概念、社会自我概念、情绪自我概念、身体自我概念4个维度。本研究认为,凡是与个体相关的各类活动领域都会涉及到自我的问题,而主要划分为学业自我和非学业自我更能体现学习者在课堂上的心理活动,故以此模型衡量各维度在决策中所占的比重。

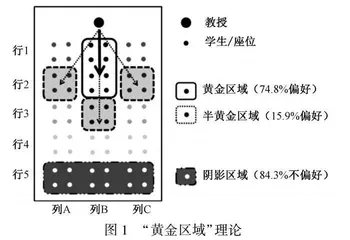

针对传统的“秧田式”教育课堂,Park和Choi提出了黄金区域理论[24]:大多数学生在课堂中的座位选择上都存在着“黄金区域”(golden zone)和“阴影区域”(shadow zone)两种不同的偏好。“黄金区域”位于教室前排中间,是最受学生欢迎的座位区域,而“阴影区域”是教室的最后几排,代表学生最不喜欢的座位区域。此外还有“半黄金区域” (semi - golden zone), 围绕着“黄金区域”四周进行展开(如图1[24])。

除此之外,在实验前期,研究者通过观察发现,学习者对座位选择具有“惯性”,会重复相同的选择, 对同一位置的选择甚至可以持续整个学期。因此,研究者引入场所依赖理论,即人与场所之间基于情感因素、认知因素和实践因素的特殊关系[25],希望探究大学生在课堂座位选择的决策过程中,是否受到了场所依赖心理的影响。

2 研究设计

2.1 研究对象

本研究以上海S高校的本科生为研究对象,采用随机抽样的方式对18个学院(不含继续教育学院)发放了528份问卷,将剔除无效问卷后获得的465份有效问卷作为分析样本,有效回收率为88.1%。其中,在性别层面上,男生133份(28.6%),女生332份(71.4%),符合学校男女比例。学院层面上,人文学院34份(7.31%),教育学院79份(16.99%),哲学与法政学院22份(4.73%),马克思主义学院3份(0.64%),外国语学院47份(10.11%),商学院59份(12.69%),对外汉语学院2份(0.43%),旅游学院5份(1.07%),音乐学院2份(0.43%),美术学院11份(2.37%),影视传媒学院13份(2.79%),体育学院6份(1.29%),数理学院24份(5.16%),生命科学学院23份(4.95%),化学与材料科学学院30份(6.45%),环境与地理科学学院17份(3.66%),信息与机电工程学院59份(12.69%),建筑工程学院29份(6.24%),也基本符合各学院人数比例。选取代表性样本进行了半结构化访谈,最终参与访谈的学生共有10名,为数理学院、教育学院、外国语学院、化学与材料科学学院、信息与机电工程学院、人文学院、哲学与法学院、商学院、环境与地理科学学院、影视传媒学院的4男6女。

2.2 研究方法与问题

本研究采用定性与定量相结合的混合研究方法,在查阅国内外课堂座位选择实证研究相关文献的基础上,针对具体研究问题,修改了相关的问卷,通过问卷调查进行定量研究,并选取10位问卷填答的自愿者进行访谈。本研究具体的研究问题如下:

(1) 通识选修课堂中,大学生通常基于哪些因素进行座位选择?这些因素的重要性排序如何?

(2) 大学生心目中的黄金区域在哪?选择黄金区域的影响因素是什么?

(3) 学习者认为选择不同的座位是否会对其课堂参与度产生影响?

(4) 场所依赖理论是否适用于通识选修课座位选择?

2.3 研究工具

本研究的量表设计主要基于密歇根大学的“学习动机策略问卷”(Motivated Strategies for Learning Questionnaire,简称MSLQ)[26]。根据研究问题,在教育技术学相关专家的帮助下修改该问卷,并从研究对象中随机抽取50名学生进行问卷信效度测验。问卷结果采用SPSS23.0统计软件计算其Cronbach评分α系数,检验问卷的信度。

本次调查各项目的Cronbach′s α系数均高于0.80,总体标准化Cronbach′s α系数为0.849。总体而言,本次调查的内部信度较好。

根据受试者在测试前的调查回馈,本研究参考前人的研究对问卷的部分表述进行了修改,最终确定了问卷[27]。问卷分为两部分:第一部分是基本信息,用于调查学习者的基本信息和座位偏好;第二部分是李克特五点量表,利用18个问题对学习者的社会自我概念(q1~q3)、情感自我概念(q4~q6)、身体自我概念(q7~q9)、学业自我概念(q10~q14)和场所依赖(q15~q18)进行了调查。

本研究以上海S大学学生为研究对象,侧重于通识教育选修课。因此,通过观察上海S大学大部分公共选修课的教室,如新校区五教A区107教室、新校区五教B区204教室、新校区四教A区103教室,并结合国内外研究文献对教室座位区域的划分,将教室容量设定为一个100人左右的大教室,并把教室座位划分为9组,从前到后、从左到右依次编号。如图2所示,分别为左前区(1区)、中前区(2区)、右前区(3区)、左中区(4区)、中区(5区)、右中区(6区)、左后区(7区)、中后区(8区)、右后区(9区)。

访谈部分采用半结构化访谈,主要问题如下:(1)你通常出于什么原因选择通识选修课程?(2)你通常在通识选修课上选择什么座位?是出于哪些因素的考虑?这些因素的重要性排序如何?(3)你认为有最佳学习效果的“黄金座位”存在吗?如果有,在哪里?是什么原因促使你选择或不选择它?(4)坐在不同的座位会不会影响你的课堂表现或者参与程度?(5)你对学校今后开展通识选修课有什么意见或者建议?

3 结果与讨论

3.1 座位选择情况

(1)总体而言,在秧田式课堂空间形态下,当自由选择通识选修课座位时,154人(33.12%)会选择最受欢迎的右中区,127人(27.31%)选择了第二受欢迎的左中区,中区被118人(25.38%)选择,110人(23.66%)会选择右后区,左后区被92人(19.78%)选择,略高于被88人(18.92%)选择的中后区。49人(10.54%)会选择中前区,左前区被28人(6.02%)选择,与被27人(5.81%)选择的右前区不相上下(如图3)。

结果表明,当大学生自主选择通识教育选修课座位时,最受欢迎的区域是教室右中区,其次是左中区、中区及右后区。左后区及左中区也较受欢迎。较不受欢迎依序为右前区、左前区与中前区。

以上结果可以总结为:①右中区最会被选择;②左右前区最不会被选择;③中排比后排更受欢迎;④从前排到后排,中间区域的优势逐渐变成劣势;⑤靠近门(右)侧优于靠近内(左)侧。

(2)在秧田式课堂空间形态下,学习者心目中通识选修课上学习效果最理想的座位区域为教室中前区,高达266人(52.7%)的人持这一观点。中区被195人(41.94%)选择,远高于不相上下的左前区(69人,14.84%)、左中区(68人,14.62%)、右中区(68人,14.62%)和右前区(61人,13.12%)。后区几乎无人选择,其中左后区(11人,2.37%),要略高于右后区(9人,1.94%)和中后区(8人,1.72%)(如图4)。

结果表明,大学生心目中学习效果最理想的座位区域为最靠近讲台的中前区,中区也颇具优势。相较于靠前后门的教室右侧,左侧则被认为效果更佳。教室后区几乎不被认为学习效果理想。

由此得知,学生心目中的最佳学习效果区域分布基本符合Park和Choi的黄金区域理论。

(3)在秧田式课堂空间形态下,370人(79.57%)认为与教师互动效果最理想的区域是教室中前区。中区(195人,26.02%)略高于左前区(115人,24.73%)和右前区(109人,23.44%)。左中区和右中区分别被36人(7.74%)和33人(7.1%)选择。后排几乎无人选择(如图5)。

结果表明,大学生心目中师生互动效果最理想的座位区域几乎与学习效果最理想的座位区域达到高度重合。唯一不同的是左前区和右前区的师生互动效果更好,而学习者心目中左中区和右中区的学习效果却要略好于左右前区。

由图5可知,师生互动效果最理想的区域出现了非常显著的前排优势,并且后排几乎无人选择。同时,中区相较于两边优势依旧显著。

3.2 座位选择影响因素

结合各项得分及各维度均值与标准差(如表1)可以明显看出,社会自我概念和学业自我概念最为重要,得分最高的3项也分布在这两个维度。身体自我并不被看重,尽管需要上厕所时绝大多数学生会选择坐在靠门一侧,但这仍不是学习者在座位选择时最先考虑的。情绪自我在座位选择中也起到了一定作用,作用力却远小于其他几个维度,得分最低的两个选项也出现在情绪自我和身体自我这两个维度中。