凸显“角度”价值,感悟度量本质

作者: 刘琳娜 谢红霞 刘加霞

摘 要:《角的度量》单元第一课时的教学,介绍古代器具的功能,让学生体会角度的价值,激发“度量角”的需求;基于“历史相似性”,让学生用“特殊角”量角,感受“单位越小,度量结果越精确”;在介绍360°分度体系的基础上,让学生数1°角、在量角器上找角,感受度量单位的累加,熟悉量角器的结构;借助现代生活情境,让学生再次感悟角度的价值。由此,为下一课时正确使用量角器量角、画角做好操作经验和思想方法上的积累与铺垫。

关键词:小学数学;数学史;角度;度量;单位累加

一、课前思考

角概念的本质在于角的大小(角度)。小学数学中,四年级《角的度量》单元是在二年级《初步认识角》单元的基础上学习规范地测量角,培养学生的量感。感悟角度在生产、生活中的作用,才能激发“度量角”的需求,进而体验定义度量单位以及创造量角器的必要性,感悟度量本质。

对此,我们思考了以下问题:(1)借助什么情境更能凸显角度的重要性,引发度量角的需求,同时渗透中华优秀传统文化?(2)在量角器产生前,古人是如何量角的?这些方法的本质是什么?是否在第一课时就直奔“用量角器量角”的主题?(3)量角器是如何产生的?学生用量角器量角会遇到哪些困难?怎样帮助学生突破这些难点?

现行各版本小学数学教材中,有的直接比较两个角的大小,没有设计引发度量需求的情境;有的借助“滑梯”情境引导学生关注角度的作用,这一情境虽然贴近学生生活,但还不能体现角度在生产、生活中的广泛应用,也不能让学生感受到劳动人民的智慧。事实上,早在两千多年前,我国古代科技典籍《考工记》一书就记载了古人在生产活动中如何处理所遇到的角度问题。因此,我们选择中国古代兵器、乐器、农具上的“角度”作为引入情境,既激发学生学习的兴趣,又让学生加深对中国传统技艺的了解,感悟劳动人民的智慧。

进一步查阅文献可知,中国古人对角度概念,首先是以矩(直角)为基础构造出一些特殊角,用特殊角来创生其他角度概念;随着利玛窦与徐光启合作编译的《几何原本》的传入,中国古人才真正从360°分度体系的角度认识一般意义的角,而量角器(《几何原本》中提到的“有度之圆界”)就是360°分度体系的产物。“历史为教学提供了一面镜子。” [1] 从历史相似性的视角看,感悟度量本质有两条关键的路径:一是借助“特殊角”测量并刻画未知角度,二是通过1°角累加得到更多新的角度。

会用量角器量角只是一种基本技能,为了培养学生的量感,还必须让学生思考量角器是怎样形成的,理解量角的本质是“要量的角”与“量角器上的角”重合,量角器上的角是各个单位角“有序”累加得到的。由此就能知道学生量角时的真困难:在量角器上找不到角,难以将量角器上的角与要量的角叠合;量角器有两圈刻度,不知道何时读外圈、何时读内圈的刻度。突破这些难点,绝不仅仅是记住量角的口诀(点对点,线对线,从零开始看),再把口诀转化为操作的流程,而需要了解量角器的结构本质,看到量角器上“密布着”一个又一个的“角”。

因此,我们决定在《角的度量》单元的第一课时,不急于让学生用量角器测量角的大小,而创设“古人没有量角器怎么办”的问题情境,从“特殊角”入手,在“用小角量大角”的活动中引发学生对“单位累加”“度量值不够精确时要使用更小单位”等度量本质(思想)的深层次体验,继而介绍360°分度体系来得到1°角,通过“180个1°角累加”“在量角器上找角”等活动,让学生进一步认识度量本质,更为清晰地看到量角器的内在结构,为下节课正确使用量角器量角、画角做好铺垫。需要指出的是,几个版本的教材都设计了“用小角量大角”的活动,但是,其中要量的角都是锐角;我们用钝角替换教材中的锐角,

从而让学生可以用到“矩”(直角)这个特殊角进行度量。

基于上述思考,我们确定了本节课的教学目标:(1)能在了解古人兵器、乐器、农具功能的过程中,认识到“角的大小”决定了角在生活中应用广泛;(2)能在“用小角量大角”的活动中,体会度量单位的作用,感知单位越小度量结果越精确;了解1°角的产生过程,会用1°角的累加得到其他角度,形成和发展量感;(3)能经历量角器产生的过程,认识量角器的结构,会在量角器上找出大小不同的角,读出画在量角器上的角的度数;(4)能感受角度与古今生活的密切联系,体会数学学习的价值,培养数学的眼光和应用意识,感受古人的智慧。

二、课堂实践

(一)介绍古代器具的功能,体会角度的价值

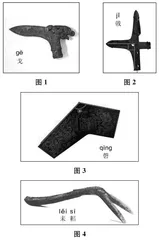

师 生活中常常会用到“角”,在古代也是如此。 (出示下页图1—图4) 图1、图2是古代的两种兵器,分别叫作戈和戟;图3是古代的一种打击乐器,叫作磬,它被敲打后可以发出好听的声音;图4是古代的一种农具,叫作耒耜,用来翻土,播种庄稼。

(学生观察图片。)

师 图中的这些器具,在制造的过程中都用到了角度。 (同步指图) 比如,如果戈这个地方的角度太大,攻击敌人时就打不进去;如果角度太小,给敌人造成的伤害就太小。在农具的使用上,不同角度的耒耜适应耕种软硬程度不同的土地。看了这几幅图片,听了老师的介绍,你有什么感受?

生 生活中经常能看到角,制造不同的东西要用不同的角度。

师 看样子角度非常重要,生活中用到不同的角实际上是角度在起作用。

借助古人制造兵器、乐器、农具等应用角度的情境,让学生知道角度在生活中的广泛应用,激发学生对角度的兴趣。

(二)用“特殊角”量角,感受“单位越小,度量结果越精确”

师 古人要想制造这些器具,怎么确定这些角的大小?

生 可以用量角器量。

师 古代还没有量角器,怎么办呢?

生 可以用三角板上的角去量。

师 我们可以找到一些特殊的角来量一量。大屏幕上的图中标出了4个器具中的4个角。我们请一位同学上来选一个角,用三角板上的角来量一下。

(一名学生上台,选择了戟进行测量,她将三角尺上的直角与戟中标出的角进行了比对。)

生 用三角尺上的直角去量戟的这个角,刚好一样大,所以,戟的这个角应该是直角。

师 这位同学找到了三角尺上的直角,用两个角重合的方式量出戟的这个角也是一个直角。在我国古代并没有“直角”这个词, (同步板书) 直角被称为“矩”,钝角被称为“倨”,锐角被称为“句”。对于古人来说,在没有量角器的情况下,直角是一个特别重要的存在,很多角度都是在直角的基础上推导得到的。

(出示学习单中的∠1,如图5所示) 接下来,请大家用三角尺上的角去量一量学习单上的∠1有多大,想一想怎样表达出、记录下你测量的结果。

(学生独立完成后同桌两人交流。)

师 谁来展示一下自己是怎么量的?完成这个任务的时候有什么困惑和问题?

生 (展示量法,如图6所示) 我发现用直角摆上去的时候,会缺一块,说明这个角比直角大。

生 (展示量法,如图7所示) 我摆了一个三角板的直角之后,又找了一个30°的角放上去,发现多了,说明这个角比90°+30°小一些。我估计了一下,可能是110°左右。

师 发现比90°大,又比90°+30°小一些,你为什么没有用两个直角来量呢?

生 用两个直角,差得太大了,不准确。

生 (展示量法,如图8所示) 我还有一种方法,不用直角了,都用比直角小的角,这样这个角的大小就是所用的三个角相加的结果。我发现,结果更精确了。

生 可还是有一点点缝隙,三角板上的角是固定的,不能调,所以怎么量都有误差。

生 还可以用更小的角。

师 就是把标准或者单位变得更小。

生 可以用量角器。

在用三角板上的几个特殊角相加来表示未知角的过程中,再现了我国古人表示角的方法,让学生感悟度量的可加性,初步感知度量工具和度量方法引起的误差;同时,引导学生通过把单位变小来得到更为精确的度量结果,培养学生的量感。

(三)借助量角器上的1°角,介绍角的360°分度计量体系

师 有同学提到了量角器,为什么用量角器量会更精确呢?是因为量角器上有什么?

生 有刻度线。

生 有小格,就像1厘米、1毫米一样。

生 有1°角。

师 1°角是如何产生的?

生 把一个圆平均分成360份,1份就是1°。

师 意思到了,但是表达不够准确。

(教师播放视频,介绍西方天文学上角的360°分度计量体系,让学生感受到:有了统一的、更小的1°角这个单位,度量结果更精确。)

生 我发现,量角器上,10°对着的大约是1厘米,那1°就大约是1毫米。

师 角不能用一个固定的长度来表示哦。

顺应学生在把度量单位变小的基础上想到的量角器,提问“为什么用量角器量会更精确”,引发学生对量角器结构的思考。抓住学生回答的1°角,引出360°分度计量体系。这时,一名学生想到用角对应的弧长(也可能是弦长)来刻画角的大小,但是,教师没有听懂,直接否定了该学生的想法。实际上,中国古人的“以规生度”就是用“弧长”表示“角度”的。如果教师能肯定学生的想法,鼓励学生在课后或在今后的学习中继续研究“长度能否表示角的大小”这个问题,就能为学生找到思维的生长点。

(四)数1°角,感受度量单位的累加

师 回忆一下,我们在测量长度时,找到的单位长度是1 cm、1 dm、1 m……在测量面积时,找到的面积单位是1 cm 2、 1 dm 2 、

1 m 2……所以刚才有同学联想到了角的度量可以选择1°角作为度量单位。这个想法可真棒!我们把1°角进行累加,看看会发生什么?

(教师出示1°角。)

生 1°角太小了!

(教师累加5个1°角,同时让学生计数,得到“5个1°是5°”的结论;继续累加,继续计数,得到“10个1°是10°”;然后10°、10°地累加得到180°。教师让学生指认所有角的顶点,学生知道顶点就在半圆的中心。这时,教师才呈现出量角器。整个过程如图9所示。)

度量的本质是单位的累加。带领学生从1°角到180个1°角,开展数角及找角活动,初步感受角的大小是1°角的累加;再借助180个1°角累加起来的模型,初识量角器的结构,初步感知量角器上的角。

(五)在量角器上找角,熟悉量角器的结构