生态系统视阈下高校英语教师职业成就感研究

作者: 雷雯

作者简介:雷雯,女,湖南郴州人,教育博士,湘南学院外国语学院讲师,主要从事教师教育、外语教育研究.

摘 要:职业成就感是教师职业发展的动力,但国内外鲜见针对高校英语教师职业成就感的研究。本研究基于Bronfenbrenner生态系统理论,对14位高校英语教师进行访谈,运用扎根理论,归纳高校英语教师职业成就感产生来源及其在生态系统各圈层的分布情况。研究发现,高校英语教师的职业成就感,以人际成就感和精神成就感为主,物质成就感较少。各职业成就感来源在高校英语教师所在微观、中观、外层和宏观系统中都有分布,且大部分分布于微观系统。各生态系统之间的良性互动可以促进职业成就感的产生。提升高校英语教师职业成就感,对缓解高校英语教师职业倦怠、提升教师幸福感、建设高素质的高校教师队伍有重要意义。

关键词:职业成就感;高校英语教师;人际成就感;精神成就感;生态系统理论

中图分类号:H319

文献标识码:A 文章编号:2095-5995(2024)05-0070-08

随着《中共中央 国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》的出台,建设高素质教师队伍成为我们这个时代的主要任务,这也给高校外语师范教育提出了新要求和高标准。要培养高素质基础教育外语教师,高校外语教师需要不断提升自身专业素养,不断适应教育改革发展的新要求和新挑战。高校外语教师的压力和焦虑不断增加,出现职业倦怠,不仅对教师的身心健康和职业发展有影响,也对教学产生了负面影响[1]。职业倦怠的主要维度之一是成就感降低[2]。教师职业成就感是教师专业成长和职业发展的动力所在[3]。尽管高校外语教师发展已成为国内外学界的热门研究话题,仍鲜见关于高校外语教师职业成就感的研究。外语教师研究近年来呈现生态转向,国内外研究正从关注教师个人的能力、知识水平和教学方法转向关注教师和环境的交互作用对教师发展的影响[4]。本研究基于Bronfenbrenner[5]的生态系统理论,对14名高校英语教师进行半结构化访谈和非正式谈话,运用扎根理论,归纳高校英语教师职业成就感产生来源及其在生态系统的分布情况,以期为拓宽教师职业成就感理论视角、丰富外语教师职业发展研究,缓解高校外语教师职业倦怠和进一步探索教师职业成就感提升策略提供参考。

一、文献回顾与理论框架

(一)教师职业成就感

邓睿[3]将教师职业成就感的内涵界定为教师认为自己能够胜任工作,在教学过程中能够达到自己心中的教学标准,实现教学目标,充分展示潜能,由此实现自我价值和社会价值而产生的一种内在满足感。国外对于教师职业成就感的研究起步较早,Maslach[2]认为“职业倦怠”三个维度是情感衰竭、去人性化和低成就感,但鲜有针对“教师职业成就感”的研究,而仅将“职业成就感”作为“职业倦怠”的一个方面[6]。国内关于“职业成就感”的研究起步较晚,大部分集中在总结和归纳国外研究成果[3][7]或是对于量表的开发和现状调查[8][9]。邓睿[3]指出,由于低成就感是产生职业倦怠的重要原因,将“职业成就感”作为研究主题 进行深入的研究是很有必要的。

关于教师职业成就感的产生,学者们普遍基于马斯洛需求层次理论进行分析,潘小莉[11]指出职业成就感产生于各种需求的满足,如物质需要、自尊需要、自身发展需要和休闲需要,邓睿[3]发现根据教师需求从低到高得到满足,依次产生物质成就感、人际成就感和精神成就感。职业成就感具有强烈的情境依赖性和个体差异性,这意味着不同层次教育的教师职业成就感是存在差异的。廖友国[12]基于对2002年至2014年间教师职业成就感的抽样结果进行元分析得出,大学教师的职业成就感比幼儿园和小学教师更低,并指出教师产生职业倦怠与教师所处的生态系统紧密相关。虽然国内近年来出现了针对教师职业成就感的实证研究,但基本集中在对中小学教师的研究上[8][9][10][12][13],针对我国高校外语教师职业成就感研究相对匮乏。

(二)生态系统理论及其框架要素界定

1979年,美国心理学家Bronfenbrenner[5]提出生态系统理论,强调个体与所处环境的交互作用。他将个体所在环境根据密切程度分成了一组“同心的”“嵌套的”子系统,由近到远分别为:微观系统(Micro-system)、中观系统(Meso-system)、外层系统(Exo-system)和宏观系统(Macro-system)[4]。基于现有文献对于外语教师所处生态系统的阐释[14] [15],微观系统是指教师和学生、同事、领导、家人之间发生的互动;中观系统是指教师所在的两个系统,比如家庭和工作之间的互动关系;外层系统是指在教师所在学院、学校这个环境中发生的事件可能对教师产生影响,例如学校的行政部门制定的工资、职称政策;宏观系统则主要是指中国传统文化和社会普遍认知。

(三)生态视角下外语教师发展的相关研究

近年来,随着外语教学研究呈现“生态学转向”[4],有学者呼吁采用生态学理论开展研究,但相关实证研究并不多见,且主要集中在“教师专业发展环境”“教师教研实践”以及“教师心理/认知/情感”三个方面[15]。彭剑娥[4]指出,生态系统理论为我国的外语教师研究提供了一个具有价值的视角。这一视角对于了解我国外语教师集体所处的环境和构建适合外语教师专业发展的“良性、积极的生态环境”十分有意义。

近十年来,国内外学者从生态系统视角对教师情感进行了一些探究,尽管主题不尽相同,但都提到外语教师情感会受到其所在生态系统的影响且反作用于生态系统。Jin, Mercer, Babic, and Mairitsch[16]基于生态系统理论研究外语教师幸福感,该研究并未针对“成就感”进行深入探讨,仅把它作为“社会心理资本”的一个成分。古海波[17]研究高校外语教师的科研情感,彭剑娥[18]探讨高校外语教师在国际学术论文发表中的情感影响因素及其交互作用,他们都提出在运用生态系统理论时不能忽视教师对于环境的反作用。

张严秋[1]从生态理论视角出发,发现职业倦怠的产生是由于教师和生态系统“不能进行良性互动”。“职业倦怠”关注教师消极情感体验,而“职业成就感”焦点在于积极情感体验。可见,国内外学者运用生态系统理论对外语教师情感进行了探讨,其关注的范围局限在教师的科研情感或消极情感,或者仅仅把“成就感”作为一个组成部分。结合现有文献,不难发现教师职业成就感是教师幸福感的一个重要方面,既产生于教师各种需求的满足,也不可避免会受到教师和所处生态系统的影响,同时,对生态系统也产生反作用。基于此,本研究主要探讨两个问题:1.高校英语教师职业成就感的产生来源是什么?2.高校英语教师职业成就感来源在各生态系统圈层是如何分布的?

二、研究设计

(一)研究方法

本研究采用定性的研究方法。教师职业成就感的产生是主观的、自发的,同时受多种因素影响,难以直接通过仪器进行测量。而定性研究方法是教师情感研究的常用方法之一,其丰富性和灵活性便于研究者理解教师复杂、多变的情感体验[19]。扎根理论是定性研究方法中比较著名的理论建构方法,由Glass和Strauss在1967年首次提出,主张研究者在没有理论假设的基础上,收集经验资料进行分析,归纳概念之间的关系建构出理论[20]。因此,本文对于高校英语教师职业成就感的产生来源和生态系统圈层分布的研究,适用于扎根理论这种自上而下建构实质理论的实证研究方法。

(二)研究对象

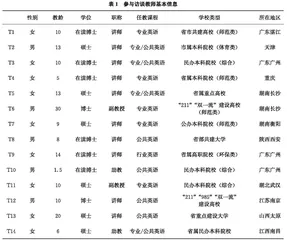

本研究于2021年10月到2022年3月对14名高校外语教师进行一对一的半结构化访谈。访谈对象的招募采用方便抽样和滚雪球的方法。为实现差异最大化,本研究充分考虑了访谈对象在性别、教龄、学位、职称、任教课程、所在地、所在高校类型等方面的多样性。最终将来自中国不同地区不同高校任教的14位英语老师确定为参与访谈的对象,其基本信息如表1所示。

(三)数据收集

本研究基于Bronfenbrenner的生态系统理论拟定访谈提纲,对14位教师展开一对一半结构化访谈。由于情感具有内隐性,为保证访谈的深入有效,在展开访谈以前,和受访者进行半小时左右的非正式谈话。访谈过程全程录音,时间为1到1.5小时之间,使用语言为汉语。访谈后研究者进行了仔细转录和整理,在过程中有不确定的地方会向受访者确认。文本完成后发给受访者进行再次确认,以保证访谈文本的准确性。

(四)数据分析

数据编码是扎根理论的核心环节,通常包括开放性编码、主轴编码和选择性编码。本研究参考文秋芳和张虹[21]的做法,先采用扎根分析方法在收集的数据资料基础上完成开放性和主轴编码,再借鉴其他学者的教师职业成就感分类进行选择性编码。首先,出于研究伦理规则,按照受访时间先后给访谈者编为T1至T14。其次,将所有访谈文本导入Nvivo 12软件进行编码。第一步是开放性编码,研究者对所有访谈文本进行逐句阅读与反复阅读,用开放的心态对文本资料进行整合归类。一共得出10份原始资料,先逐句给文本打上标签,一共提取了223个概念(如表3所示“a概念”),再将有关联的概念合并提取出初始范畴,一共提取了56个初始范畴(如表2所示“A初始范畴”)。

第二,主轴编码。这一级编码的主要任务就是找出各概念之间的共性并建立各范畴之间的链接点,删除一些无关概念和范畴,并进行整理,使得所有范畴能够有机结合。一共从48个整理后的初始范畴中,提取了18个副范畴,8个主范畴。

第三,继续仔细反复阅读文本数据和主范畴,直到主题逐渐清晰将主轴编码提升到选择性编码。通过对各主范畴的比对分析,确定用邓睿[3]对于教师职业成就感分类作为核心范畴,即物质成就感、人际成就感、精神成就感。为保证研究的科学性以及结果的准确性,需要进行理论饱和度检验。本研究对预留的2万字材料进行饱和度检验,与现有的范畴和概念进行比较分析,未发现新的范畴和关系,因此高校英语教师职业成就感产生来源理论模型实现理论上的饱和。

三、研究发现

如上所述,本研究通过扎根理论的三级编码过程,归纳出高校英语教师职业成就感的主要来源。基于此,本文绘制高校英语教师职业成就感产生来源模型(见图1)和高校英语教师职业成就感来源的生态系统分布情况(见下页图2)。下文将依次对各来源及分布情况进行详细阐述。

(一)物质成就感来源及分布解析

工资稳定和时间灵活可以满足高校教师职业基本需求,属于物质成就感来源。高校英语教师属于事业编制,稳定的工资可以给教师提供物质保障。T6认为高校外语教师的待遇“比上不足比下有余”,有的老师本就在物质上没有过多追求,觉得工资待遇还算“殷实”。T8认为,疫情期间很多人还不上房贷,高校教师的“饭碗”也是对他的一种“认可”。工资政策主要是和高校制定政策的行政部门有关。因此,这一来源主要分布于外层系统。

除工资待遇稳定,时间的灵活性和工作的自由度也是访谈者们主要提到的一项成就感来源。与中小学教师不同,高校教师“不用坐班(T8)”,不是“朝九晚五”(T14),可以将时间灵活分给“家庭”“备课”“论文写作”(T5)。此外, T6认为利用寒暑假给自己“充电”,也可以做“自己喜欢”的事情。可见工作的灵活性和自由度让教师们可以平衡家庭和工作,这一来源主要分布于中观系统,也受到外层系统的影响,如学校关于教师工作时间的规章制度等。

(二)人际成就感来源及分布解析

在满足了基本需要之后,教师有“自尊需要”和“归属和爱的需要”,而这些需求在教师的人际交往、社会文化环境和教师职业发展的环境中得到满足。研究发现,人际成就感来源包含人际关系、社会文化、和职业环境。

人际关系来源主要包括四种关系:师生关系、同事关系、和领导的关系以及家庭关系。第一,由于语言教学的特殊性,高校英语教师和学生互动最多。T1认为“师生关系”带来最大成就感,而T4认为和学生“彼此受益、相互成长”。T8因自己是“知识掌握的一方”而有“自豪感”。另一来源是学生的积极反馈和评价,无论来自课堂或课外(T3、T4)、线上或线下(T8、T12)。第二,同事之间关系融洽、合作默契,能够互相帮助和支持,工作原则一致,也是来源之一。T13提到有个同事可以“牺牲”自己来帮助她;T7认为同事一起参加比赛会产生成就感。第三,领导对于教师的认可,对职业发展的支持以及生活上的关怀都让教师们得到人际需求的满足。如T11提到领导会指导她进行课题申报。领导会关心教师的家庭和生活(T7),在人生低谷给自己很多“照顾”(T3),无论任何困难都会“支持”自己(T13)。第四,除了工作环境的人际需求,家人对职业的认可和对工作的支持也是来源之一。家人认为这一职业 “稳定一点”(T12),“有时间照顾孩子”(T13),因此家人对自己的工作也比较支持(T14)。