地方高师院校公费师范生能力培养现状评价与分析

作者: 阴环 王琦 杜超

摘要: 本研究以山西省唯一的公费师范生培养试点单位——S校277名学生为研究对象,通过问卷调查、访谈等形式了解学生对现行培养模式的满意度,并对比分析师范生对教师职业能力提升意愿与学校实际培养效果的吻合度。结果显示:该校实际培养达成情况与学生的主体意愿基本吻合,对教学能力的培养意愿强度与培养效果评价均位于首位,学生满意度较高;而管理能力和创新与研究能力培养效果有所欠缺。综合多方因素,本研究针对地方师范院校提出相应的改进策略,即更新培养理念、调整课程结构、协同基础教育、开展特色活动、加强师资力量等,以期为高校公费师范生培养模式改革提供参考。

关键词: 公费师范生;教师职业能力;培养策略

中图分类号:G647

文献标识码: A 文章编号: 2095-5995(2022)01-0078-05

基础教育的深化改革对教师能力提出了更高要求,也对师范院校的教师教育质量提出了更高要求。地方高师院校作为未来教师培养的主阵地,能否适应教育改革的要求,是一个需要认真研究与思考的问题。本研究以S校的公费师范生为研究对象,从学生培养意愿与高校培养情况两方面展开调查,分析两者间存在的差异及具体原因,提出改进策略,以期为师范院校公费师范生培养模式的改进提供参考依据,切实增强公费师范生的从业能力,促进基础教育发展,推进“科教兴国、人才强国”战略目标的实施。

公费师范生能力是指其在接受一定的专业提升和技能训练后,达到从事教师职业所需要的一切能力的总和。公费师范生的教育教学能力,是其就职后能否有效“传道授业解惑”的基础[1]。本研究将公费师范生的教育教学能力结构划分为教学能力、管理能力、科研及创新能力三个维度,其下设15个二级指标,用于评估S校公费师范生的培养情况[2]。

一、研究方法与实施

(一)问卷调查法

本次问卷共设置25个问题,划分为三个板块。板块一,基本信息,包括被调查者的年级、性别、学院等,用于数据的差异性分析;板块二,培养意愿,旨在了解公费师范生对能力培养的预期要求,包括满意度、重视度、意见汇总、培养倾向等;板块三,培养情况,在该板块设置有15个量表式问题,对应不同能力维度下的二级指标。每个题目分“完全符合”“基本符合”“基本不符合”“完全不符合”四个选项指标,依次赋予4、3、2、1四个分数值。填 写人依据自身情况进行选择,最后由SPSS等统计软件汇总分数,根据各题的得分情况评估公费师范生的三方面能力,为今后的改进方向提供数据支持。本研究累计回收问卷277份,有效问卷233份,有效率84%。需要说明的是:由于大一大二年级学生入校时间短,有关教师职业技能培养课程还未开设,因此不参与板块三的问题调查。另外,由于艺体类专业教育的特殊性,其教师职业技能的培养模式与培养要求也与普通的文理专业存在很大不同,难以在本问卷中悉数囊括,因而笔者在进行数据处理时将所选专业为美术学、音乐学、体育教育的问卷统一标记为无效问卷。

(二)访谈法

本研究向S校已毕业上岗的多名公费师范生发出访谈邀请,以期了解S校培养体系与社会需求的衔接度,检验S校现行的培养体系是否符合实践教学的要求,为今后的改进发展提供方向。

二、研究结果与分析

(一)基本情况

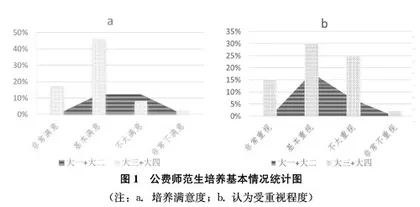

根据S校的培养方案实施情况,涉及职业能力培养的课程与实践集中于大三和大四两个学习年度,而大一和大二年级几乎没有涉及,因此在处理数据时有意将调查组分为大一+大二低年级组和大三+大四高年级组。统计分析学生对于学校培养的满意度和认为受重视的程度情况(图1:a、b),结果显示:公费师范生对现行培养模式的满意度较高,有76%的学生认为S校对公费师范生的培养在一定程度上满足了学生的预期要求。

从表1看出,S校大一+大二组与大三+大四组在满意度的选择中存在极显著差异,高年级组极显著地高于低年级组,其原因大概与大一大二年级未接受完完整的教师技能培训有关。

(二)培养意愿与培养情况

1.总体情况

本研究通过排序题的形式调查公费师范生对各能力的培养意愿,参考田芳[1]的数据处理方法,得出教学、管理、创新与及研究能力的意愿平均综合得分分别是3.76、2.68、1.62,该得分与学生培养意愿成正比,即学生最倾向于教学能力的培养,其次分别是管理能力、科研及创新能力(见表2)。

实际培养效果 教学能力(3.15) 创新与研究能力(3.01) 管理能力(2.92) 将培养情况评价的15个问题对应到三个能力维度中并进行均值计算,以分数判定各能力的培养情况。得教学能力均分为3.15,创新与研究能力为3.01,管理能力为2.92,培养效果排序与学生整体的培养意愿有所差异(见表3)。

可以看出学生除了教学能力外,更希望得到管理能力的培养与提升,而学校对于创新与研究能力的培养重视度要高于管理能力。

2.维度内部情况

为能客观且具体地分析S校能力培养现状,本研究在各能力维度内部设置数目不等的二级指标,并调查各指标的培养意愿与情况,进行对照分析。在问卷的培养意愿调查部分,设有多选题“你认为你最应该具备的XX能力有(选3-4项)”,将其下的各个二级指标作为选项,以各项的选择比例来反映培养意愿;在培养情况调查部分,学生通过量表式问题对自身能力状况进行评定,得到学生各个指标能力的均值分数,将学生的客观情况进行量化处理。三个能力维度的调查结果见表3。

同时,为使结果更为直观,本研究确定多选中个案百分比在50%以上的选项为“培养意愿强”,均值分数大于或等于3.1的为“培养效果好”,绘制各能力维度下二级指标的交叉图(见下页图2)。

结合表3和图2的统计结果来看,目前对公费师范生的培养情况与学生意愿并不完全贴合,教学能力培养效果较好,而管理能力和创新与科研能力方面培养效果与学生意愿之间存在偏差,甚至有能力培养缺失现象。

(三)现行培养模式存在的不足

通过对S校现行公费师范生培养模式存在的不足进行调查,有超过70%的同学认为目前存在教育实践机会不足、缺乏师范特色的校园活动和基本功训练不足,例如三笔字等。有近50%的同学认为学校的教学课程设置不合理。在课程结构方面,有46.2%的受访者认为学校的课程体系中缺乏班级管理能力的培养,新入职毕业生在班主任工作方面能力有所欠缺;还有53.8%的受访者指出学校对中小学教材的研读、对学情的掌握分析不足,导致入职后对重难点拿捏不准,对基础教育教学改革的适应性不强。

(四)因素交叉分析

根据能力培养意愿与情况交叉分析图呈现的结果将15个二级指标划分到了四个区域,分别表示不同的培养现状,结果见下页图3。

区域①表示学生培养效果好与培养意愿强两者的交汇部分,充分说明了学校对区域①包括的部分能力培养的体系完善、方向正确,已经基本满足学生的发展需求。

区域②表示学生培养意愿强但实际培养效果不好的部分,表明学校对该部分能力的培养重视不足或培养制度不完善,导致未能达到学生的发展预期。因而师范院校可参考学生意愿与建议,变革培养体系,对②部分能力的课程内容、结构、培养形式等做出反思、改进,争取在培养效果上取得突破。

区域③表示学校培养效果好但学生培养意愿不强的部分,出现该种情况的原因大多是由于学生具备一定的能力基础,认为自己该部分的能力已经满足教师行业的职业需求。因而高校应转换培养思路,对学生该部分能力的发展以监督指导为主,鼓励学生提高重视、自我发展,给予学生充分的信任,为其指明发展方向。

区域④表示学生培养意愿不强且学校培养效果不好的部分,与①区域相反,学生本身对其重视程度不够,而学校也未能纠正学生思想上的偏差,或关注学生相关能力的发展,在双重因素下导致该部分的能力状况最差,因而亟待解决。 结合该区域能力发展的双重问题,师范院校也应从两个方面予以改进。首先应提高学生对该部分职业能力的重视,激发学生学习兴趣,建立能力发展的思想基础;其次需建立科学合理的培养模式,对目标、实施、评价多个环节做出变革,满足教师职业的综合发展要求。

三、总结

该校对公费师范生实际培养情况与学生的主观意愿大体吻合,对教学能力的培养意愿强度与培养效果评价均位于首位,学生满意度较高;而管理能力和创新与研究能力培养效果有所欠缺,现行培养模式可能存在课程结构不够优化、实践机会少、校园特色活动开展不足和学科教师队伍结构不合理的问题。

四、改进策略与建议

(一)更新培养理念,调整育人体制

公费师范生的职业定位相对固定,师范院校对公费师范生的培养可有效服务于一线基础教育。因此,高校应对其加强重视,围绕学生特点、立足实际采取科学完善的培养模式,而不是与普通师范生简单等同。公费师范生的培养教育需要“师范”与“学术”并重,最大程度地充实其“教书”和“育人”的职业素养,在实际教学中应明确能力培养与专业提升的密切关系,两者并重,知行合一。与之相适应的,高校还需加强对公费师范生培养的动态监测,督导其培养模式的具体实施情况;建立与之相适应的考核评价体系,确立教师职业能力提升的中心地位,激励公费师范生的全面发展,切实保障教学质量。

(二)调整课程结构,优化课程内容

公费师范生的职业能力培养具有综合性,需对课程结构、比例等做出综合考量。教师教育课程是公费师范生走向专业化的重要前提,其中教育理论课程有利于公费师范生建构从事教育教学工作的理论认知,教学技能课程可夯实公费师范生的从教技巧,因而需要设置较大比例着重开展,充实课程内容,完善课程体系;而学科专业类课程则需要围绕专业课程主干,挖掘学科共通之处进行整合精简,减少公费师范生“应试”心理,发挥学生主动性,提高对知识的掌握与应用技巧。与此同时,高校还应立足于当前中小学教育的现状,及时更新授课内容,增加教育前沿理念的讲解,开设教材研读、考情分析等板块,开拓公费师范生的教育思路,提高其教学专业素养。

(三)协同基础教育,创新实践形式

公费师范生教师职业能力的发展不仅取决于理论知识的学习,与实践活动的丰富也息息相关,而两者不能简单割裂开来。从师资方面,高校教师具备扎实的理论基础,中小学教师具备丰富的教学经验,因而在师范院校可实行“双导师”制度,促使双方教育力量有机结合共同参与到公费师范生的课堂观察、指导评价中。从体制方面,高校也应对教育实践活动作出调整,延长学生参与实践的时间,尽可能保障实践岗位质量,促进师范生的专业发展。此外,高校可与中小学积极合作,探索创新实践形式,设立严格的考评制度。例如,建立与中小学课堂的交互式平台,创设“预设—观摩—优化—试讲—反思”等多环节的实践体系,增加与中小学生接触的机会,方便学生应用教育学理论,加强理论与实践的联系。

(四)开展特色活动,提高学生素养

在高校中学生培养的阵地不仅拘泥于课堂,作为师范院校,也应具备形式多样、体制完善的师范特色活动,“润物细无声”般加强职业能力教育。例如高校可运营管理官方的家教平台、开展三笔字、说课等竞赛、引导学生参与暑期支教等公益实践活动,增强学生的职业能力,巩固公费师范生的职业理想。在班级、学生组织中可对干部进行定期轮换,充分发掘每一位学生的个人潜能,促进学生入职后对班主任工作的适应。

(五)加强师资力量,树立模范向导

师范院校的培养思路需要以教师为纽带传递实施,伴随课程体系的改革,高校教师也应关注自身教学能力的发展,以身立范,为公费师范生提供良好的职业向导。除了依靠教师本身的职业自觉,高校本身也应发挥引导与监督的作用,组织教法的相关培训,变革教师考核体系,力求塑造“高水平、有风格、懂教学”的高校教师形象。

参考文献:[1] 田芳. 免费师范生教师职业能力培养的研究[D]. 华中师范大学, 2013.