水利类高职院校特色“三全育人”体系建设的路径研究

作者: 刘俊宏

[摘 要] 当下,全国各职业院校均围绕习近平总书记指出的“培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人,加快推进教育现代化、建设教育强国、办好人民满意的教育”,开展“三全育人”体系建设。主要阐述在水利类高职院校特色“三全育人”体系建设重要性的基础上,以广西水利电力职业技术学院水利工程学院为例,根据其现有的育人制度和模式,进一步探讨水利特色“三全育人”体系建设的路径,为全国职业院校进一步施行“三全育人”提供理论和实践参考。

[关 键 词] 水利工程;高职院校;“三全育人”;思想政治教育;水利精神

[中图分类号] G717 [文献标志码] A [文章编号] 2096-0603(2025)04-0169-04

在全国教育大会上,习近平总书记指出“培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人,加快推进教育现代化、建设教育强国、办好人民满意的教育”。为培养德智体美劳全面发展的新时代社会主义建设者和接班人,国务院于2017年印发《关于加强和改进新形势下高校思想政治工作的意见》明确指出必须坚持全员全过程全方位育人即“三全育人”机制,并将思想政治贯穿于教育与教学全过程,形成“三全育人”格局[1]。2018年,教育部启动“三全育人”综合改革试点工作,为新时代以“就业导向”为主的高职院校思想政治教育工作指明了前进的方向,积极响应和探索“三全育人”体系建设。2019年2月,水利部指出“忠诚、干净、担当,科学、求实、创新”为新时代水利精神,结合当前“三全育人”格局,广西水利电力职业技术学院根据文件精神和学院“三全育人”工作方案,启动“三全育人”工作,积极探索水利工程育人制度和模式,取得了显著成效。

一、水利类高职院校特色“三全育人”的重要性

(一)提升思想政治教育工作水平的内在动力

当前社会就业形式和经济分配日益多样化,水利从业者在思想观念、思维方式、价值追求等方面发生了较大变化,强化学生的思政教育和提升学生政治素质成为培养社会主义接班人的重要体现。为此,开展有效的“三全育人”工作要求思想政治教育工作者不仅要有思想政治意识,还要有教育责任感。在开展思想政治教育工作时,加大思想政治教育在水利特色育人中的亲和力和针对性力度,真正满足学生的发展需求和期待。同时,“三全育人”不断促进教师思想教育工作与时俱进,不断改善教学方法,将知识传授、学生管理工作、处理学生问题等各方面融合思政工作,发挥协同效应,形成良好的教育局面。

(二)培养特色水利人才的有效途径

随着社会不断发展,社会对从业人员素质要求不断提高,这种要求不仅体现在专业技术技能方面,也体现在道德素养尤其是职业道德素养、身心素养、爱国情怀等方面。水利行业具有环境相对恶劣、条件艰辛、技术复杂等特殊性,加上如今水灾害、水资源短缺、水环境污染等问题更是对水利高职人才提出了更高要求。将水利学科建设能力融合“三全育人”理念可以满足新时代社会水利行业的要求,针对性培养相应水利人才,进而为水利行业输送大量的高科技应用人才和科研管理人员,为水利行业发展注入创新活力和新鲜血液。

(三)弘扬新时代水利精神的关键举措

水利工程历史悠久,孕育了大禹精神、都江堰精神、红旗渠精神、九八抗洪精神等优秀治水传统和宝贵精神财富[2]。2019年2月,水利部印发新时代水利精神的通知明确指出以“忠诚、干净、担当,科学、求实、创新”为新时代水利精神,充分彰显了水利人的奉献精神、科学精神、担当精神、创新精神、工匠精神和协作精神[3]。新一代水利从业者要认知认同水利精神,需要以“三全育人”理念为指导,在课堂、课程、教师团队、校园文化等融合贯穿水利精神,并将其与“立德树人”相结合,通过宣传水利先进榜样、发挥先进典型模范人物作用,培养学生水利职业具有工匠的精神、能力和自觉,通过无形的渗透力时刻影响学生的价值观念、思维方式、道德素养和行为规范[4]。

二、水利类高职院校特色“三全育人”的现状基础

“三全育人”既是新时代高职院校思想政治教育工作必须坚定的理念和指导原则,又是培养社会主义建设者和接班人的有效机制。近年来,各高校积极将“三全育人”综合改革作为学校人才培养工作的重中之重,围绕“育人”核心理念做好顶层设计,构建育人机制,提升服务能力和保障能力,形成全员、全过程、全方位的“三全育人”格局[5]。广西水利电力职业技术学院始终坚持立德树人的根本任务,把各项工作的重心和目标落在育人效果上,致力于使学生思想政治工作更好地适应和满足学生成长诉求、时代发展要求、社会进步需求[6]。从2017年起,根据《关于加强和改进新形势下高校思想政治工作的意见》文件精神和学院“三全育人”工作方案[7],启动“三全育人”工作,加强组织领导,提高服务和保障能力,形成的育人制度与模式如下。

一是聚焦“培养什么人”。广西水利电力职业技术学院水利工程学院加强统筹谋划和系统推进,构建“一理念、二建设、三全面、四平台、五品牌、十育人”育人机制,抓好机制建设和制度建设,形成党建引领、分工负责、全员协同参与的“三全育人”运行机制,创新了“五四六五”党团同行育人新模式,创新了“334”课程思政育人模式,形成了“144”科研育人一体化体系,打造了“聚流成川,敢做善成”五大先锋队,营造了“厚德慕水,德技并修”特色育人文化,培养德智体美劳全面发展的社会主义接班人。

二是聚焦“为谁培养人”。水利工程学院创建了“聚流成川,敢做善成”党建品牌、“生命之源”社会实践活动品牌、大禹科创品牌、“水电跑团”心理素质拓展活动品牌、“滴水穿石”水利技能协会品牌;校企共创“亨特绿友创新创业班”;打造了“五四六五”党建带团建双向赋能长效育人模式,为“为党育人 为国育人”的人才培养目标奠定了坚实的基础。

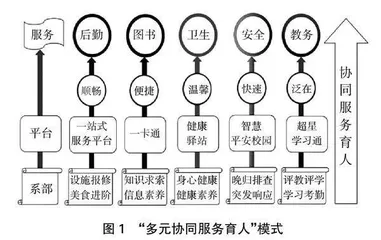

三是聚焦“怎样培养人”。(1)构建了“334”课程思政育人模式,即坚持以学生为中心,依托水润网络资源平台、八桂水利产业学院、大禹科技园3个平台,从课程育人的主体、空间、时间3个维度,实现思想政治教育与培养目标、课程体系、教师队伍、教学评价4个贯通,构建全方位课程思政育人格局。(2)构建了“144”科研育人一体化体系,即依托大禹科技园,着力实施“名匠+名师”引领的“一平台、四室、四工程”科研育人体系,完善了科研评价制度,健全了学术诚信体系,实现了科研育人守正创新。(3)构建了“厚德慕水”德技并修文化育人体系。即坚持立德树人根本任务,依托“上善文化”综合素养平台、水情实践基地双平台,以学生为主体,结合不同的节日节点孵化活动,形成“以水育人、以红培元”水利特色的文化长效育人机制,浸润式提高传统文化认知度,强化先进文化认同感。(4)构建了“上善文化”综合素养平台。依托“上善文化”综合素养平台,打造“一站、一品、一刊、十活动”和“防护墙”,与思政、文化、服务等协同育人,培养大学生厚德的品格和理性平和、积极向上的健康心态。(5)构建了“多元协同服务育人”模式,利用一站式服务平台、一卡通等平台,积极与后勤、图书、医疗、保卫、教务等部门实现协同联动、信息共享,统筹推进师生学习、生活、工作等服务工作,提升服务质量和效能(见图1)。(6)构建了“多维多元多项目”实践育人体系,即建立了大禹科技园创新创业实践基地、节水灌溉实践基地、水利工程实训基地等稳定的实践育人基地,打造了2个实践精品活动项目,分别为“生命之源”社会实践品牌项目与大禹科创品牌项目。(7)构建了“四+”资助模式,即制定了《水利工程学院资助育人实施方案》,构建了“奖+榜样、助+感恩、贷+诚信、捐+社会责任感”的资助育人模式,依托水情实践基地、大禹科技园等平台设立科研助理、实训助理等岗位,实现精准资助“三到位”。

育人制度和模式实现了同心同向同行,达成全员全方位全过程育人目标,并取得了显著的效果,如在课程思政育人中,灌溉排水工程技术课程荣获国家级课程思政示范课,教学团队荣获国家级课程思政教学团队;在教科育人中,教科团队获全国水利职业院校教师教育教学创新团队;在实践育人中,“关注点点滴滴,建设美丽中国”生命之源实践队荣获广西大中专学生志愿者暑期文化、科技、卫生“三下乡”社会实践活动自治区重点团队等。

三、水利类高职院校特色“三全育人”体系建设路径

尽管广西水利电力职业技术学院水利工程学院现有育人制度和模式成果显著,但总体仍需进一步探索具有水利特色的育人建设体系。为此,水利工程学院围绕立德树人根本任务,以“十大育人”体系为基础,依托水情实践基地、大禹科技园、“上善文化”综合素养平台、水润网络资源中心四大平台,实施“党建到业务”“思政到课程”“入学到毕业”“课堂到课外”“线下到线上”“学生到教师”六大贯通工程为水利特色“三全育人”体系建设思路,提出建设路径如下。

(一)增强党建品牌建设,提升党建引领作用

一是完善党支部考核评价体系,加大“双带头人”培养力度,增强“双带头人”的带头作用。二是丰富开展“不忘初心健步走”“水电跑团”“水电三下乡”等活动,增强群团组织合力,发挥“党建+”辐射作用。三是强化党建和业务融通,加强党团干部业务能力提升培训,发挥党团“头雁”作用,选树优秀党团员先进标杆,提升党员引领示范效应。四是强化“党建带团建”成效,深化“青年大学习”行动。五是加强“智慧团建”系统化作用,进一步增强党组织、团组织的战斗力和凝聚力。在省级示范党建品牌的基础上努力争创国家级示范党建品牌,进而增强党建示范品牌的引领。

(二)增强多方协同共育,提升多角度育人创新力

1.增强校内联动,提升育人服务和科研创新力

在育人服务方面对接学校服务职能部门。紧密对接学校服务职能部门,提高学院服务联动机制效果,提升“以生为本、人人育人”的服务理念;完善服务反应机制,优化服务内容,深入开展谈心谈话、下宿舍、开讲座等活动,动态掌握学生诉求,为学生排疑解惑,解决学生的实际问题,提升服务育人质量。

在科研方面激励师生科研创新。坚持正确思想价值导向,优化科研奖励激励制度;加大创新创业和科技之星奖励力度;依托全国水利教师教育教学创新团队,聚焦水生态、水文明、水修复等社会热点,组织师生开展研究,提升师生的社会责任感,打造国家级高水平创新团队。

2.增强校、企、课协同,创新“课践”育人

在课程育人方面,增强校、企、课协同共育。加强校企“专兼”教学团队的思政育人能力提升,发挥课程团队“主力军”作用;持续开展课程一页纸项目管理,将课程思政深渗人才培养方案、课程标准、课程教案、教学评价体系并持续诊断与改进;丰富国家级、省级课程思政示范课资源,推进水利专业群课程思政教学资源库一体化建设,深化思政“如盐在水”的课堂改革,发挥课程“主战场”“主渠道”作用;加大思政育人在教师授课评价中的考核比重。

从实践育人方面,增强校企协同。发挥校内外思政实践基地的育人作用;丰富实践育人内容,创新实践形式,整合实践资源,拓宽大学生社会实践平台;继续完善“第二课堂成绩单”学分制度;紧贴水利行业新发展要求,持续开展大学生暑期“三下乡”社会实践、“志愿服务西部计划”“三支一扶”等品牌项目,同时强化大学生创新创业训练,提高学生参与度,扩大受众面。

3.增强阵地创新,提升网络育人浸润效果