中肯装备制造类专业国际合作模式的研究与实践

作者: 成图雅 刘玲 吕名伟

[摘 要] 扎实推进“一带一路”教育行动,加快培养国际产能合作急需人才,助力中国职业教育“走出去”,提升国际影响力,是国家赋予职业教育的重大任务。内蒙古机电职业技术学院自2010年启动了中肯职教合作工作,从专业视角出发,面向肯尼亚及周边国家,通过搭建国际化平台,对接专业输出标准,建设资源开展师资培训等,全方位、全流程地在境外开展职业教育建设与服务。通过十多年持续努力,形成了特有的中肯装备制造类专业国际合作模式及一套较为完整的专业建设解决方案。

[关 键 词] 平台支撑;标准输出;大赛提升

[中图分类号] G710 [文献标志码] A [文章编号] 2096-0603(2024)01-0009-04

一、研究背景及来源

在“一带一路”倡议和“走出去”战略背景下,大批中资企业赴境外开拓国际市场,但是较为严峻的人力资源开发问题成为制约“一带一路”沿线国家可持续发展的重要掣肘,也给中资企业的境外拓展带来了困难[1]。因此协同企业共同搭建国际化平台,集聚优势资源开展专业建设、技术技能人才培养、技术服务等成为职业院校开展国际交流与合作的主要领域和重要支点[2]。

2010年12月,内蒙古机电职业技术学院与中国航空技术控股有限公司(中航国际)就《肯尼亚高教部大学实验室建设项目》的合作正式签订协议,《肯尼亚高教部大学实验室建设项目》是中航国际负责执行、中国政府提供优惠贷款的项目,项目包括对肯尼亚10所高校进行升级改造,为这些学校提供职业培训体系规划、实训室建设、师资培养等服务。在项目的推进过程中,双方发现职业教育“走出去”面临着缺少平台、缺少标准、缺少有效手段等困难,基于这样的背景,学院从2010年开始,聚焦肯尼亚国际化人才培养,通过专业建设的理论研究、方案设计,系统建设、优化完善几个阶段,研制了国际合作中国职教标准体系,搭建了中国职教标准境外落地的有效平台,健全了多维的职教标准输出路径,构建了可持续的国际职教长效合作机制,形成了宽领域、多层次的中肯职业教育国际合作模式,为探究高质量国际化人才培养合作奠定了基础。

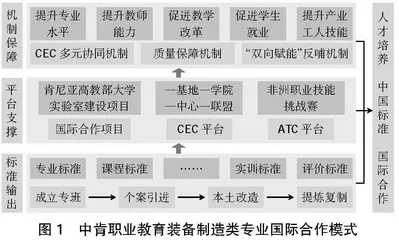

中肯职业教育装备制造类专业国际合作模式。对接肯尼亚机械、电子专业需求,制订专业建设整体解决方案;依托政、校、行、企共同搭建的国内外联动的交流平台将中国职教标准输出实践;通过开发课程、配套实践条件、制作教学资源、提供师资培训,支撑了国际化人才培养的实施;创办并连续举办“非洲职业技能挑战赛(ATC)”,对人才培养质量进行考核与检验,促进高技能人才的选拔和培养;通过职业技能大赛的品牌效益,吸引了“陕汽”“三一重工”“山推”等企业订单,推动中国职教标准在周边国家的推广与应用,构建协同运行机制、持续合作保障机制、反哺机制,保障职教国际合作可持续发展,促进这种模式可持续发展。

成果的实践应用推动了中国职业教育“走出去”,形成了宽领域、多层次的中肯职业教育国际合作模式,为探究高质量国际化人才培养合作奠定了基础。为“一带一路”沿线国家输出中国特色职业教育标准58个,指导肯尼亚职业学校建设专业实训室150多个、培训职教师资1500余人次、培养培训产业技术工人和学生共计2000余人次,成果被肯尼亚电视台、内蒙古电视台、内蒙古日报等多家媒体报道,在肯尼亚等“一带一路”沿线国家、国内职业院校形成广泛影响。

二、主要解决的教学问题

(一)解决中国职教标准在境外落地的路径问题

职业教育发展是一个长期、持续的过程,当前我们职业教育“走出去”缺乏输出具有自身特色的中国职教标准的有效路径[3],“走出去”的理念政策落地存在困难,从目标到计划,再到实施与检验存在脱节现象,很难长期持续跟踪、改善“走出去”成果,迫切需要搭建国际化合作平台促进成果在境外的落地实施。

(二)解决国际合作职教标准缺失的问题

职业教育国际标准体系尚未健全,可参照、可监控的职业教育规范缺乏,可量化、可评估的工作机制尚未形成[4]。如何将中国职教标准与肯尼亚经济发展需求与教育体制相结合,迫切需要开发具有中国特色的现代职教标准体系和职业教育“走出去”的“中国方案”。

(三)解决职业教育国际合作长效机制缺失的问题

如何长期、稳定地开展职业教育国际合作,迫切需要建立职业教育国际合作的协同运行机制、持续合作保障机制、反哺机制来保障职教国际合作能够可持续发展。

(四)解决中国职教成果在境外推广的手段问题

如何将中国职教成果推广应用,迫切需要通过组织具有国际化水平的技能大赛,对人才培养质量进行考核与检验,检验中国职教成果落地实施效果,并通过有影响力的赛事将中国职教标准向肯尼亚及周边国家推广应用。

三、解决教学问题的方法与路径

(一)平台支撑,探索中国职教标准在境外落地的多元路径

1.依托国际合作项目“走出去”

借助《肯尼亚高教部大学实验室建设项目》,创新师资培训模式,研制师资培训方案,开发培训教学资源,制订实验室建设方案,打造中肯国际合作的中国样板。

2.依托CEC国际合作载体“走出去”

“校—企—校”(College-Enterprise-College)[5]协同,在境外建立“东非职业教育联合培训基地”“中肯匠人学院”,境内成立“中航国际—内蒙机电非洲职业教育培训中心”“内蒙古职业教育国际交流联盟”,形成“一基地一学院”“一中心一联盟”国际合作平台。促进优质资源聚集、专业建设方案的整体设计;开展师资培训、人才培养、技能竞赛、技术服务等活动,促进中国职教标准输出,职教成果实践落地。

3.依托非洲公开赛项“走出去”

创建“非洲职业技能挑战赛”(Africa Tech Chall-enge),制订赛事规程,制定培训方案,开发培训试题库,开展赛前师资培训,全程承担1—6届大赛的技术保障和执裁工作。通过ATC平台,将职教标准、新技术、新方法有机融入赛项,促进高技能人才的培养与选拔,助推肯尼亚等合作国职业教育人才培养水平的提升。

(二)引研并举,开发具有国际水准的中国特色职业教育标准

1.成立专班

建立由熟悉职业教育标准研制的专家、课程专家、企业管理者、专业教师、外事人员组成的工作专班,统筹标准制定。

2.个案引进

跟踪国际先进职业教育标准,借鉴德国双元制、英国现代学徒制、澳大利亚TAFE等职业教育发达国家的技能培训和职业教育教学标准,将国际先进职业教育的理念融入人才培养全过程[6]。

3.本土改造

深入了解肯尼亚等合作国的经济、文化、教育等发展状况,充分考虑国际先进职业教育标准对当地职业教育现状、需求和未来发展的适应性,以一国一标进行顶层设计。对接肯尼亚机械、电子等重点领域专业需求,将机械加工、电子电工等专业教学标准因地制宜、因校制宜地进行本土化改造。

4.提炼复制

发挥学校专业优势,结合肯尼亚等合作院校专业建设需求,提炼可复制的标准要素,分类研制专业教学、实训室建设、技能竞赛、职业能力测评等标准在内的58个标准文件,规范标准结构和格式,形成一套可借鉴、有中国特色的职教“标准”与“规则”。

(三)合作共赢,构建可持续的国际职教长效合作机制

1.建立CEC多元协同机制

中肯“校—企—校”按照资源共享、优势互补、合作共赢、协同发展的原则,开展实验实训室建设、师资培训、技术工人培训、企业订单培养、技能大赛、技术服务等活动,形成产教协同、校企联动、共生共荣的合作共同体。依托CEC合作模式,通过中肯学校、“走出去”及本土企业多元主体协同参与,将职业教育与产业相匹配、技能培训与劳动力市场相对接,教学项目与生产产品相衔接,实现校企共育人才新模式。

2.建立质量保障机制

依托标准,建立中非职业教育国际合作项目的质量评价机制,强化中肯合作项目的质量监控,确保国际合作的人才培养质量;依托国际交流合作平台,创新单项训练—综合训练—提升训练进阶式的师资培训模式,提升教师专业发展水平;通过ATC职业技能竞赛,有效检验标准的实施效果。

3.建立“双向赋能”反哺机制

建立从“输出为主”到“双向赋能”的反哺机制。基于国际合作项目,教师在项目的实施与跟进过程中,课程开发能力、资源建设能力、教学改革能力、国际合作交流能力得到显著提升,实现了从“单向输出”到“反向驱动”的持续机制;基于公开赛项,对接世界技能大赛标准创办ATC大赛,双方教师将大赛资源碎片化、项目化改造,融入教学内容,课赛互促、赛教结合;基于CEC模式,对接企业岗位能力标准、资格证书标准、技能大赛标准,健全校本专业教学标准、课程教学标准,驱动学校“岗课赛证”深度融通,精准对接企业高技能人才需求。

(四)创建品牌,推动中国职教成果的推广与应用

1.创办并组织实施“非洲职业技能挑战赛(ATC)”

2014年起,创办并组织实施了6届“非洲职业技能挑战赛(ATC)”。ATC搭建了非洲各国集技能培训、专业建设与交流、职教水平展示的综合化平台。组织非洲各国的ATC参赛选手进行赛前培训、赛中竞技、赛后总结,将世界技能大赛标准,行业新技术、新工艺,嵌入培训内容,促进了肯尼亚全国乃至非洲各国的职业教育的交流。

通过ATC大赛选拔出一批优秀的高技能人才,为当地企业提供技能人才储备,吸引大批企业与职业院校探索校企合作模式。近年来,在ATC大赛的品牌效应吸引下,部分企业通过不断引进ATC大赛优秀人才,使企业员工技能水平得到提升,促进了企业的技术升级改造与创新,企业效益显著提升。

ATC非洲公开赛已成为企业遴选拔尖技术技能人才的“黄金名片”。肯尼亚教育部数据显示,经过职业技能培训,学生的就业率达100%,而普通大学生就业率仅有60%,中肯职教合作项目显著提升了学生职业技能水平和就业能力。

2.形成了激励、选拔、培养、管理于一体的ATC运行机制

建成了一套含方案、教材、题库、技术文件在内的标准化ATC赛事材料。制定了大赛奖励制度,创建了大赛直通车、分项选拔机制,实施了分段训练、梯度培养的培训模式,创建了平台管理、项目管理的管理机制,使ATC规模逐年扩大、影响力逐年提升。

四、成果创新点

(一)模式创新:创建了“标准输出、平台支撑、机制保障”国际化人才合作培养的新模式

依托“一基地一学院”“一中心一联盟”国际合作交流平台,输出包含专业教学、实训室建设、师资培训等58个标准;通过开展境内外教学、实践指导、技术服务等项目将标准落地实施;创建“非洲职业技能挑战赛”ATC,将职教标准的新理念、新工艺、新技术有机融入赛项,通过技能竞赛,有效检验标准的实施效果。

(二)方法创新:创建了联动开发国际化、中国特色职业教育标准体系的新方法

一是开发主体联动。国内外职业教育专家、专业教师、企业专家、外事人员,多方研商、深度对话、有效互动。二是开发过程联动。基于调研,立足实证,结合合作国实际需求,借鉴科学的标准开发方法,将职业教育标准和理念进行本土化重构,提升职教标准的适应性和可推广度。三是开发标准联动。将硬件标准,实验室建设、实训装备配置等,与软件标准,专业、课程、管理、技术等有机结合、相互衔接。

(三)机制创新:创建了中肯协作、多方参与的贯通式国际职教长效合作的新机制