新时代师范生仁爱之心培育理论与实践研究

作者: 陈芳庭 王辉平

[摘 要] 新时代师范生仁爱之心培育理论与实践研究旨在探讨如何在新时代背景下,培养师范生的仁爱之心,使他们成为具有高度师德和教育情怀的优秀教师。分析了新时代师范生仁爱之心培育的意义,探讨了仁爱之心培育的理论基础、基本表征、培育现状及原因分析,并提出了仁爱之心培育的实践考量。

[关 键 词] 师范生;仁爱之心;教育理念

[中图分类号] G645 [文献标志码] A [文章编号] 2096-0603(2024)18-0026-05

仁爱之心是优秀教师的重要品质。新时代师范生作为未来教育事业的接班人,承担着培养下一代的重任。新时代师范生在校期间接受仁爱之心培育,有利于他们毕业后成为具有道德情操、专业素养的优秀教师,从而提升我国教师队伍的整体素质。

一、新时代师范生仁爱之心培育的意义

新时代师范生仁爱之心培育的时代意蕴深远,不仅关乎教育事业的繁荣,更关乎民族未来的发展。在我国新时代背景下,加强师范生仁爱之心培育,具有以下时代意蕴:

(一)弘扬中华优秀传统文化,传承民族精神

仁爱是中华优秀传统文化的核心价值之一,承载着中华民族的传统美德。习近平总书记用“讲仁爱、重民本、守诚信、崇正义、尚和合、求大同” 六句话对中华优秀传统文化进行了概括,其中第一条便是“讲仁爱”。加强新时代师范生仁爱之心培育,有助于传承和弘扬这一优秀传统文化,使之内化为师范生的道德品质,进而影响和感染下一代,推动民族精神的传承与发扬。

(二)培育社会主义核心价值观,树立正确世界观、人生观、价值观

新时代是我国发展的关键时期,加强师范生仁爱之心培育,有助于学生树立正确的世界观、人生观、价值观,使之成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人。仁爱之心是社会主义核心价值观的重要组成部分,师范生作为未来教育的引领者,必须具备坚定的社会主义核心价值观。

(三)提升教育质量,促进教育公平

师范生是我国教育事业的中坚力量,他们的品质和能力直接影响教育质量。加强仁爱之心培育,有助于师范生关爱学生,关注学生的身心健康,从而提高教育教学水平。同时,仁爱之心能使师范生更加关注弱势群体,推动教育公平,使每个孩子都能享受到优质教育资源。

(四)培养德、智、体、美、劳全面发展的人才,助力中华民族伟大复兴

新时代我国发展的战略目标是实现中华民族伟大复兴。加强师范生仁爱之心培育,有助于培养德、智、体、美、劳全面发展的人才,使他们在各自的领域为国家的发展贡献力量。仁爱之心是德育的重要组成部分,只有具备仁爱之心的师范生,才能培育出具有社会主义核心价值观的下一代。

(五)推动教育改革,提高教育现代化水平

新时代教育改革和发展要求师范生具备创新精神和改革意识。加强仁爱之心培育,有助于师范生关注教育改革,推动教育现代化进程。仁爱之心使师范生更加关注学生的个性化需求,注重培养学生的创新精神和实践能力,为我国教育改革贡献力量。

二、新时代师范生仁爱之心培育的理论基础

(一)古代思想家关于仁爱之心的理论论述

在古代中国,仁爱之心被视为道德行为的基石,众多思想家都对这一概念进行了深入的探讨。

1.仁爱之心的本质

在春秋战国时期,仁爱思想开始形成。孔子详细阐述了仁爱思想,他认为,仁爱之心是人类本性的体现,是一种内在的道德情感。“仁者爱人”,他强调了人与人之间的亲情、友情和爱情,认为通过“修身齐家,治国平天下”,可以达到社会的和谐与稳定。孟子则从人性善恶的角度出发,认为仁爱之心是人性中固有的善端,他提出了“四端说”,即恻隐之心、羞恶之心、辞让之心和是非之心,认为通过培养这四端,可以达到仁爱之境。道家如庄子也补充了仁爱的对象范围,提出了“爱人利物之谓仁”的观点。

2.仁爱之心的实践

墨子主张“兼爱”,强调无差别地爱所有人,反对儒家有差别的仁爱。他认为,实现兼爱是解决社会矛盾、实现和谐的关键。孟子提倡“仁政”,认为君主应该以仁爱之心治理国家,关注民生,实行道德统治。他强调“民为贵,社稷次之,君为轻”的观念,认为国家的根本在于民众,君主应该以民众的利益为出发点。

3.仁爱之心的发展

后世儒家学者对仁爱之心进行了进一步发展。朱熹认为,仁爱之心是天理人道的体现,是一种超越性的道德追求。他提出了“仁者见之而思,智者见之而行”的观念,强调了知行合一的重要性。王阳明则从心即理的角度出发,认为仁爱之心是内在的道德自觉。他提出了“致良知”的说法,认为通过自我反省和道德修养,可以达到仁爱之境。

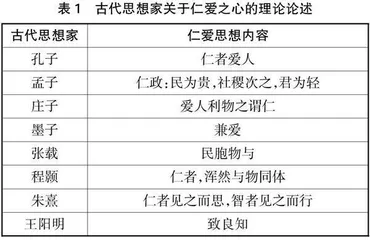

古代思想家关于仁爱之心的理论论述(如下表1),丰富了中国的道德哲学,对于引导人们关注道德修养、促进社会和谐具有重要的价值。在今天,仁爱之心仍然具有现实意义,值得我们深入研究和传承。

(二)现阶段关于仁爱之心的理论论述

现阶段关于仁爱之心的理论论述,是对我国优秀传统文化中仁爱思想的传承与发扬。在新时代背景下,仁爱之心成为构建和谐社会、促进人与自然和谐共生的重要价值观。

1.仁爱之心的内涵与价值

仁爱之心是关爱他人、关爱自然、关爱生命的真挚情感,是社会主义核心价值观的重要组成部分。它体现了党的群众路线,强调全党全军全国各族人民要始终坚定“四个自信”,全心全意为人民服务,为实现中华民族伟大复兴而努力奋斗[1]。

2.仁爱之心在党的执政理念中的体现

我党始终将人民利益放在首位,坚持人民主体地位,充分体现仁爱之心。在党的执政理念中,全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党,都是为了实现全体人民共同富裕。在疫情防控、抢险救灾等重大任务中,党组织始终发挥着核心领导作用,带领人民群众共克时艰,彰显了仁爱之心的价值取向。

3.仁爱之心在社会主义核心价值观中的体现

社会主义核心价值观是新时代我国道德建设的重要内容,包括国家层面的富强、民主、文明、和谐,社会层面的自由、平等、公正、法治,以及个人层面的爱国、敬业、诚信、友善。在这些价值观中,仁爱之心具有重要的地位和作用。它要求全体党员干部要有为民情怀,关心民生福祉,全心全意为人民服务;要求全社会要有爱心、包容、互助的精神,共同营造和谐美好的社会氛围;要求每个人要有道德修养,关爱他人,传承中华优秀传统文化。

4.仁爱之心在生态环境保护中的体现

目前,我国高度重视生态文明建设,将生态环境保护纳入国家发展战略。仁爱之心在生态环境保护中发挥着重要作用,强调人类要尊重自然、顺应自然、保护自然,实现人与自然和谐共生。全国各族人民要牢固树立绿水青山就是金山银山的理念,坚定走绿色发展、循环发展、低碳发展之路,为实现可持续发展、全面建设社会主义现代化强国而努力奋斗。

5.仁爱之心在党的建设新的伟大工程中的体现

党的建设新的伟大工程,是党始终立于不败之地的重要保证。在新时代,党的建设新的伟大工程要始终贯穿仁爱之心。全党通过深入开展“两学一做”“三严三实”“两个责任”等重点工作,全面从严治党,加强党风廉政建设,坚决整治各种不正之风和腐败问题,保持党同人民群众的血肉联系,彰显党的仁爱之心。

6.仁爱之心在党的教育事业中的体现

仁爱之心在党的教育事业中的体现是多方面的。首先,党始终坚持教育公平,努力让每个孩子都有公平接受教育的机会,这体现了仁爱之心关注弱势群体、促进社会公平正义的价值取向。其次,党注重培养学生的仁爱之心,通过爱国主义教育、社会主义核心价值观教育等,引导学生关爱他人、奉献社会,这体现了仁爱之心的人文关怀和社会责任感。最后,党还倡导教师以仁爱之心对待学生,关心学生的成长和发展,尊重学生的个性差异和不同需求,为学生的全面发展提供有力保障。

三、新时代师范生仁爱之心的基本表征

新时代师范生仁爱之心是一种全面关注学生个体发展、敬业爱岗、勇于担当、弘扬传统和热爱生活的教育情怀,其生发于“仁者爱人”的精神内涵(如图1)。其基本表征主要包括以下几个方面:

(一)尊重个体差异,关爱全体学生

仁爱之心首先体现在对学生的关爱上。新时代师范生应尊重每个学生的个体差异,关注学生的身心健康,关心学生的成长进步。不仅要关注优秀学生,更要关心后进生,给予他们更多的关爱和帮助。通过个性化教育,激发学生的潜能,使他们在德、智、体、美等各方面全面发展。

(二)敬业爱岗,教书育人

新时代师范生应具备爱岗敬业的精神,坚守教育事业,肩负时代使命。在教学过程中,不仅要传授知识,更要引导学生树立正确的世界观、人生观和价值观[2]。师范生应以教书育人为主线,关注学生的思想政治教育,培养有理想、有道德、有文化、有纪律的新一代。

(三)勇于担当,肩负时代使命

新时代师范生要具备强烈的责任感和使命感,勇于担当教育改革发展的重任。在学习、工作和生活中,要不断提升自己的综合素质,为我国教育事业的发展贡献自己的力量。同时,要关注社会热点问题,积极参与社会实践,为国家的繁荣富强和人民的幸福生活贡献智慧。

(四)弘扬传统,树立现代教育理念

新时代师范生应传承我国优秀的教育传统,同时树立现代教育理念。在教育教学过程中,既要注重学生的全面发展,又要关注学生的个性发展;既要注重知识传授,又要重视能力培养;既要关注学生的现实生活,又要引导他们关注未来社会的发展。通过创新教育方法,激发学生的学习兴趣,提高教育教学质量。

(五)热爱生活,关注人生价值

新时代师范生要热爱生活,关注人生价值。在教育教学过程中,要关注学生的心理健康,引导学生正确处理人际关系,培养学生的团队合作精神。同时,要关注学生的兴趣爱好,鼓励他们积极参与体育、文艺等活动,丰富校园文化生活,提高学生的综合素质。

四、新时代师范生仁爱之心培育现状

调查显示,新时代师范生在仁爱之心培育方面取得了一定的成果。大部分师范生能关心学生、尊重学生,具备良好的师德素养。但在实际教育教学过程中,仍有一部分师范生表现出仁爱之心不足的现象。

(一)师范生仁爱之心不足的现象

师范生的培育不仅是知识与技能的传授,更需要注重综合素养的提升,但是部分学生缺乏包容心、耐心和对学生个体差异的尊重。

1.缺乏对学生个体差异的尊重

在教育实践中,一些师范生缺乏对学生个体差异的关注和尊重。他们可能过于关注教学任务的完成和学术成绩的提升,而忽视了学生的情感需求和个性发展。这种缺乏关怀和尊重的态度,使得他们难以真正走进学生的内心,也违背了因材施教的理念,不能达到最好的教育教学效果。

2.缺乏耐心和包容心