需求视角下高职院校融入社区老年教育的路径探索

作者: 张春霞

[摘 要] 社区老年教育已成为老龄化时代的核心议题之一。高职院校作为老年教育重要的力量,地位日益凸显。目前高职院校融入社区老年教育存在众多困境。基于需求视角,以广州为例,在对老年居民参加社区教育的目的、课程类型、场所、受教育方式和学习方法等偏好特征,以及阻碍因素展开调研与分析的基础上,对高职院校融入社区老年教育的路径进行探索,成果可为高职院校融入社区老年教育提供借鉴与参考。

[关 键 词] 高职院校;社区老年教育;路径

[中图分类号] G777 [文献标志码] A [文章编号] 2096-0603(2024)25-0041-04

全国第七次人口普查数据显示,到2020年11月我国65岁及以上老年人口比例达到13.5%(国家统计局,2021)。据预测,到2025年我国老年人口将突破3亿。养老和教育问题已经引起党和国家的高度重视。中共中央、国务院发布的《中国教育现代化2035》指出:“扩大社区教育资源供给,加快发展城乡社区老年教育,推动各类学习型组织建设。”教育部等九部门印发《职业教育提质培优行动计划(2020—2023年)》,“鼓励职业学校积极参与社区教育和老年教育,与普通高校、开放大学、独立设置成人高校、各类继续教育机构互联互通、共建共享,形成服务全民终身学习的发展合力”。老年教育被纳入实现教育现代化战略任务的内容。

目前,老年教育“一座难求”“只读书不毕业”等问题突出,供需总量不对等、供需结构不匹配等问题,成为制约我国老年教育事业发展的“核心短板”[1]。据《2019年广州老龄事业发展报告和老年人口数据手册》显示,截至2019年底,广州60岁及以上人口占户籍人口的18.40%,已进入深度老龄化阶段。目前,广州老年教育机构已建成老年大学56所、老年学校90所、老年教学点280个。但老年教育的供给点远远不能达到日益增长的老龄化人口“老有所学”的需求目标。基于需求视角研究高职院校融入社区老年教育的路径,研究成果既可满足国家积极应对老龄化时代“构建学习型社会”“终身学习”的政策需要,又符合现代高等职业教育体系发展与完善的理论需求。

一、研究现状

社区老年教育主要是指在方便老年人就近学习的前提下,在社区内设置固定的学习场所和设施,开展多样化的老年教育活动[2]。国外社区老年教育已经在发挥政府对老年教育的支持和主导作用、充分利用高等教育资源、重视发展社区教育和民间组织的作用等方面积累了丰富的经验。国外老年教育始于20世纪70年代初期,发展模式主要有社区型、自治自助型和政府投资型。老年教育的内容主要包括生活服务类、职业技能培训类、个人素质和修养提升类等[2]。在教学内容和形式方面,具有课程内容丰富、课程形式多样、课程内容按照学员水平和需求进行分层设计和创新等特点[3]。老年教育具有很强的社区取向,重视发展社区老年教育是国际老年教育的特点之一[4]。

2000年以后,我国老年教育逐渐成为研究热点。现有研究主要集中于老年教育的内涵、发展模式、发展制约因素和对策建议等方面[5]。研究成果肯定老年教育的作用,强调应赋予老年教育赋权增能的功能,增强其生存发展能力,通过社区老年教育可促进老年人、家庭、社区和社会的和谐发展[6]。社区老年教育除了闲暇教育外,也应该发展补偿教育和学历教育。借助“互联网+”优势,将现代信息技术应用于老年教育发展中[7]。存在的问题与对策方面,国内研究学者普遍认为观念认识不到位,教学内容、教学方式和教学资源建设滞后,保障制度不健全,师资力量缺乏、投入不足等是制约社区老年教育发展的主要问题[8]。对职业院校和老年教育的融合进行了初步探索,分析两者融合的内部逻辑和实施路径,但对路径的提出缺少针对性和实践性[9]。

二、样本的选取

本文以广州市中心城区为例,选取典型社区进行问卷调查。调查时间为2022年11月-12月,采用电话调研的方式,共获得老年调研样本133份。其中,男性老年样本占比较高,为85.71%;参加过社区教育的人数占比为41.35%;认为有必要开展社区教育的人数占比83.91%;愿意参加社区教育的人数占比为78.2%;认为社区提供的教育资源符合要求的人数占比为27.07%;72.93%的老年人认为所在社区的老年教育资源一般或不符合,甚至不了解;对于社区老年教育的整体满意度较高,非常满意和满意的占比总计76.69%。

三、广州市社区居民老年教育需求偏好特征分析

围绕广州市老年人参加社区教育的目的、现有课程、场所偏好、参与伙伴偏好、学习方式和学习方法偏好以及阻碍参与社区教育的因素展开调研,问卷题目设计为多项选择题,针对多选题各选项选择比例分布是否均匀,使用卡方拟合优度检验进行分析。如拟合优度检验呈现出显著性,则意味着各项的选择比例具有明显的差异性,可通过响应率或普及率具体对比差异性。结果如下。

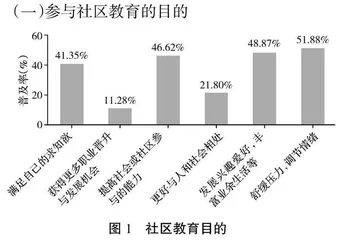

(一)参与社区教育的目的

拟合优度检验呈现出显著性(chi=49.156,P=0.000<0.05),意味着各项的选择比例具有明显差异性。具体来看:“提高社会或社区参与的能力”“发展兴趣爱好,丰富业余生活等”“舒缓压力、调节情绪”这三项的响应率和普及率明显较高。说明广州市社区老年居民“老有所为”“老有所学”的意愿较高,且对“情绪调节”的需求较为看重。

(二)社区所开设的老年教育课程

拟合优度检验呈现出显著性(chi=22.061,P=0.002<0.05),可进行进一步分析。分析发现:“卫生健康与安全(如健康饮食、疾病教育、灾害防控等)”“休闲娱乐(如舞蹈、唱歌、乐器、摄影、旅游、绘画、插花、书法、剪纸、棋类等)”“家庭教育(如与不同辈分人的相处技巧、科学养育孩子、与配偶沟通方法等)”这三项的响应率和普及率明显较高。说明广州市老年社区教育开设的课程内容主要是针对老年人卫生健康与安全、个人休闲活动偏好以及家庭教育等方面。这是因为老年人随着年龄的增长,身体机能下降,对健康安全的需求最为旺盛;闲暇时间增多,发展兴趣爱好、陶冶情操的需求增加;退休后的老年人承担隔代抚养的重任,回归家庭,对家庭关系的处理需要增加。

(三)参加社区教育的场所偏好

从上图可知,拟合优度检验呈现出显著性(chi=37.671,P=0.000<0.05),意味着各项的选择比例具有明显差异性,具体来看,“公共文化场所”这一项的响应率和普及率明显较高,说明广州市老年居民社区教育的场所更喜欢在公共文化场所内开展,如以街道的社区学校、文化中心等场所为主。

(四)参加社区教育的伙伴偏好

拟合优度检验呈现出显著性(chi=114.387,P=0.000 <0.05)。分析发现:“家人”“朋友”这两项的响应率和普及率明显较高。广州市老年居民参加社区教育更多的是喜欢和家人、朋友一起。

(五)喜欢的社区教育学习方式

拟合优度检验呈现出显著性(chi=16.888,P=0.002<0.05),分析发现:“体验基地学习”“课堂学习”这两项的响应率和普及率明显较高。说明广州市老年居民更喜欢体验基地和线下课堂的传统学习方式。这是由于数字化给广州市老年人带来的“数字鸿沟”问题依旧严峻,在线网络课程的推广力度和落地效果方面仍然差强人意。

(六)喜欢的社区教育学习方法

拟合优度检验呈现出显著性(chi=49.036,P=0.000<0.05)。分析发现:“参观访问法”“课堂讲授法”这两项的响应率和普及率明显较高。说明广州市老年居民对社区教育的学习方法更倾向于现场的参观访问与课堂讲授,这是由于数字化带来“数字鸿沟”问题外,现场教学活动其实更是老年人参与社会活动、不与现实社会脱节的一种重要延续。

(七)参加社区教育的阻碍因素

拟合优度检验呈现出显著性(chi=15.558,P=0.004<0.05)。分析发现:“对课程内容不适合或不感兴趣”这一项的响应率和普及率明显较高。说明阻碍广州市老年居民参与社区教育的因素主要为课程内容的吸引力不够。这是因为社区老年教育供不应求的现状导致供给方容易忽略需求方的真实意愿,课程供给与老年教育需求之间的匹配度仍然较低所致。

四、高职院校融入社区老年教育的路径探索

高职院校服务于地方产业的发展,开展老年教育活动是高职院校服务国家战略的重要举措。社区老年教育以社区为主营地,是继续教育的重要组成部分。高职院校具有人才培养、社会服务、科学研究等相关职能,继续教育多元化特点与社区老年教育的建设与完善具有较高的契合度,高职院校融入社区教育具有可行性和必要性。

(一)厘清多方关系,明确自身定位

高职院校服务社区老年教育离不开政府职能部门的政策与联动机制。高职院校需要与政府、社区各部门积极沟通,积极推动政府出台相关的政策法律文件,为高职院校融入社区老年教育提供规范指引和制度保障。同时,推动政府加大职业院校参与社区老年教育的财政专项资金支持,调动职业院校参与社区老年教育的积极性。另外,社区和职业院校之间的关系定位需厘清。社区应作为老年教育的主体,把老年教育纳入社区发展规划,明晰社区内老年教育的真实需求和发展痛点,明确社区老年教育的课程设置、师资需求、理论研究等方面的需要,积极与高职院校进行对接。高职院校则应作为社区老年教育的客体,积极找准“着力点”,站在职业教育与科学研究视角对社区的老年教育需求与供给现状进行系统调研,挖掘并优化社区现有的供给资源。社区老年教育崇尚的是建在家门口的老年学校,但办学场地不足是目前存在的一大难题。针对这一难题,一是可以挖掘社区适合办学的各类场所,如文化与大众传媒中心、社区养老服务中心、老年人日间照料中心等多类场所。二是可以与社区共建“社区学院”,分时间段开放职业院校课堂,利用职业院校的图书馆、美术馆及体育场等场所进行分时分段充分利用,且在课程建设、师资培训、人才培养、数字化水平提升等方面发挥重要作用。最终形成“社区主导型”多方联动的社区老年教育发展模式。

(二)搭建资源平台,满足特定需求

高职院校可以在课程、师资等方面与社区建立老年教育的融合发展平台,以满足社区老年人受教育的特定需要。具体如下:

1.完善课程建设

根据需求调研结果,老年人参加社区教育的目的旨在“社会参与、丰富业余生活和调节生活压力”,且制约其参加社区教育最主要的障碍为“课程内容不合适”,这一点凸显现了老年人为社会、为家庭发挥余热的“老有所为”的积极态度。针对老年人的现实需求,职业院校应开展“适老化”系列课程。在继续教育方面,以增能理论为指导,引导社区老年教育由“娱乐”向“赋能”转型,为老年教育赋能,开展老年人职业技能培训课程,如开设智能化物业管理、科学育儿、中西点制作等课程,助力老年社区教育高质量发展;在休闲教育方面,高职院校可以开设老年人陶冶情操、延年益寿类课程。继续优化老年人喜爱的“卫生健康与安全”和“休闲娱乐”等课程,提高老年人对社区老年教育的认可度。同时,开展老年身心健康系列课程,维护其心理健康。另外,增加服务社区老年教育的人才供给,提升老年人心理健康咨询服务能力,切实满足老年人的生活需要。