对接职业标准的课程体系的重构路径研究与实践

作者: 张雪梅

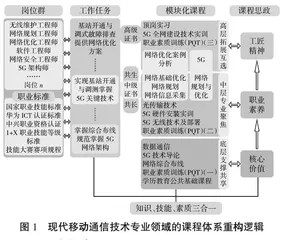

[摘 要] 《全国职业院校教师教学创新团队建设方案》对国家级教师教学创新团队的教学创新工作有明确要求:紧密对接产业高质量发展需求,基于职业工作过程重构专业课程体系。以现代移动通信技术专业课程体系重构为例,从参与主体的要求、专业群课程体系的重构、专业模块化课程体系重构三个方面进行了探索和实践,对接职业标准重构课程体系,实现了工作体系岗位任务到教育体系专业课程的转化。

[关 键 词] 职业标准;课程体系;重构路径

[中图分类号] G717 [文献标志码] A [文章编号] 2096-0603(2024)25-0049-04

一、引言

2019年5月,教育部印发的《全国职业院校教师教学创新团队建设方案》提出了五大建设任务,任务二为建立团队建设协作共同体,推进专业设置与产业需求对接、课程内容与职业标准对接、教学过程与生产过程对接。任务三为构建对接职业标准的课程体系。

新质生产力是习近平总书记站在现代化强国建设高度所做出的重大理论创新。根据生产力系统的要素、结构、功能构成,新质生产力在要素上具有如下具体特点:新型劳动者、新型劳动对象、新型劳动工具。职业教育的目标是让学生进入工作体系,即进入各个职业。工作是开展职业训练和专业学习过程中的行动过程。技术是职业训练和工作过程中需要掌握的主要内容。职业教育的人才培养目标契合产业发展趋势,是培养可以充分利用大数据和人工智能、互联网、机器人等新型劳动工具对新型劳动对象进行生产的新型劳动者。

二、研究现状

目前,各大院校都在积极进行课程体系的重构改革,高永祥等构建“平台课程+核心课程+方向课程”模块化课程体系。[1]田静等基于共生理论视角,要实现高职专业群课程体系的重构,应从共生单元、共生关系、共生环境以及课程组建逻辑四个方面着手,构建平衡、稳定的专业群课程体系。[2]王正勇等提出了基于成果导向教育理念,构建了通专融合的专业群“平台+模块”课程体系。[3]杨宗晓等从企业岗位用人标准出发,对专业职业岗位进行分析,按照工作过程,打破学科体系,构建基于工作过程、行动引领的“双元制”教学的课程体系。[4]石慧等立足区域经济和产业发展特点,通过对产业链的梳理分析岗位群,根据岗位群设计课程群,构建与职业岗位能力相适应的模块化课程体系。[5]本文在总结前期实践经验和研究成果的基础上,构建“职业性、开放性、实践性”三位一体的课程体系。

三、职业标准和课程体系的逻辑关系

职业标准是根据某种行业、职业的特点,对从事该行业、职业的人员所需要具备的基本素质、技能、知识、能力、态度等方面进行规范和要求的标准。这些标准通常由劳动和社会保障部门或其授权的组织审核通过并公布,旨在明确职业行为规范、提高从业人员水平、保证职业服务质量、促进职业发展。职业标准的制定和更新是根据市场需求、行业发展、技能要求等多方面因素进行考量的,而课程体系则是教学内容和进程的总和。课程体系是育人活动的指导思想,是培养目标的具体化和依托,它规定了培养目标实施的规划方案。课程体系是实现培养目标的载体,是保障和提高教育质量的关键。

随着社会经济的不断发展和技术的不断更新,各行业对人才的需求也越来越高,而职业标准则成为衡量人才是否符合岗位要求的重要标准。将课程内容与职业标准进行有效对接,可以更好地满足社会的人才需求,提高教育的实用性和针对性。课程体系的设计需要根据职业标准的具体要求进行,确保学生在校期间所学到的知识和技能与职业标准相符,最终能够胜任相关岗位工作。只有将教学内容与实际职业要求相结合,才能真正做到教学有的放矢,使学生在学习过程中能够更好地掌握知识和技能,提升学习的主动性和实用性。通过将课程内容与职业标准进行有机结合,可以更好地引导学生了解行业发展趋势、掌握职业技能、培养职业操守和职业责任感,从而更好地适应未来职场的挑战。

四、对接职业标准的课程体系的重构路径研究

(一)多主体参与,职业性为逻辑起点

教育机构、行业协会、企业等多个主体协同合作,以确保课程体系与职业标准紧密对接,满足行业和社会对人才的需求。

1.多元协同,确定课程体系研究要素

课程体系研究涵盖目标、内容、过程和影响因素等方面。这些要素相互关联、相互影响,共同构成了课程体系研究的完整框架。

目标要素包括课程体系结构目标、课程体系内部各组成部分之间关系的规划,确保各部分之间的逻辑性和协调性;内容要素包括通识课程要素和专业课程要素,内容选择与组织要求根据课程目标和按照学生的认知规律和学科特点进行组织;过程要素包括课程实施和课程评价;影响因素包括社会需求和学生身心发展。

新一代信息技术协作共同体14所院校参与《对接职业标准的课程体系建设研究与实践》调研问卷(院校版),了解研究现状及困境。行业协会和企业作为行业内的权威机构,提供了职业标准,完成企业调研问卷(企业版),了解行业发展趋势,收集适应岗位群所需的工作职责和职业素养,分析、归纳、总结形成了《岗位(群)工作任务及其职业知识、能力和素质分析报告》。

2.内培外引,组建双师结构队伍

双师教学团队的优势主要在于互补性。行业协会、企业工程师、课程专家、专业带头人组成专业建设委员会,保证课程体系的科学性。校内专任教师通过企业锻炼,参与职业标准的制定,从而能更好地研究职业标准,重构教学内容和进行教学评价。企业兼职教师则能够根据实践经验和市场需求,对课程体系进行补充和优化,确保教学过程对接工作过程,满足培养新型劳动者的目标。

(二)横向构建“双高”专业群“职业性、开放性和实践性”三位一体的课程体系

遵循“协同育人”理念,与天津市职业大学、重庆工程职业技术学院等兄弟院校建立国家职教团队协作共同体,与深圳清大协力、浙江华为通信技术有限公司、新大陆等企业建立校企合作共同体。企业技术专家、专业教师和课程专家共同解析“X”标准(包括国家职业技能标准、行企业职业技能认证标准、各类技能大赛的赛项规程),提取职业能力要求。通过分析行业产业链,调研典型工作岗位,提炼岗位技能要求,并与对应的不同等级的技能证书考核要求相结合,形成相应的职业技能能力要求。围绕专业群岗位要求,遵循“基础相通、资源共享、岗位有别、技术交融”的原则,对相应的职业技能能力进行分类整合,综合“1”学历证书课程,将“双高”专业群的课程体系构建为底层基础共享、中层核心分立、高层拓展互选。

课程思政集合包括“社会主义核心价值观”“辩证唯物主义”“厉害了,我的国”“科技强国”“自我管理”“终身学习”“科学精神”“工匠精神”“职业规范”等子模块。课程思政集合内容覆盖所有课程集合,根据课程的特点融入不同的子模块,实现全课程育人、全过程育人、全员育人。

“X”标准为导向,体现职业性;校企协同,广泛调研,及时把新工作岗位的任务引入课程体系,根据职业生涯发展规律和专业群学生的个性化成长需要[6],学生互选拓展课程,体现开放性;依托大数据产业学院,教学过程和工作过程相对接,企业技术骨干及时将新技术、新规范、新设备引入学校,体现实践性和开放性;全课程、全过程融入思政点,培养能力递进、素质融通的高素质高技能人才[7],“双师型”教学团队和高素质高技能人才共生共长。

(三)纵向开发对接标准、能力递进的“集合—课程—模块”的现代移动通信技术专业领域课程体系

现代移动通信技术专业领域的“X”证书有信息通信网络运行管理员、信息通信网络机务员、华为5G工程师认证HCIA-5G RAN、HCIP-5G RAN、华为5G网规网优工程师认证HCIA-5G RNP&RNO、HCIP-5G RNP&RNO、华为1+X移动5G移动通信网络部署与运维、华晟1+X移动网络部署职业技能等级证书;全国职业院校技能大赛证书,全国大学生电子设计竞赛,各级各类行业大赛(国家级、省级)。参照的“X”标准有信息通信网络运行管理员国家职业技能标准(职业编码:4-04-04-01)和信息通信网络机务员国家职业技能标准(职业编码:4-04-02-01);1+X职业技能等级标准;全国职业院校技能大赛“5G全网建设技术”赛项规程等。

通信作为新一代信息技术的重要新兴产业,其技术领域具有产业覆盖面宽、行业应用范围广、技术革新速度快等特点,由此势必导致该行业典型职业岗位(群)的能力要求会发生较快迭代与迁变,职业工作过程需要不断纳入新技术、新工艺、新规范。如图1所示,校企双方开展产业技术发展水平与人才需求调研,深度解析“X”标准不同等级的职业能力要求,提炼出职业能力的初级—中级—高级集合,分别对应专业基础集合、专业核心集合、专业拓展集合,其中专业基础集合包含“双高”专业群底层共享课程,专业拓展集合包含“双高”专业群特色互选课程,满足专业群学生的个性化成长需要,体现开放性。秉承按照职业能力递进的规律,适应岗位能力要求的较快迭代与迁变的需求,纵向开发“集合—课程—模块”的课程资源。课程分别编制成在深度上有差异的多种模块1,2……n,每个模块相对独立,模块间相互组合,对应初级—中级—高级的职业能力需求。在课程开发过程中,根据课程的育人特点,实现课程思政的“三全融入”,达到知识、技能、素养的三合一。

五、实施保障

对接职业标准的课程体系的实施保障是一个多方面、多层次的过程,涉及学校政策的制定、课程内容的更新、教学方法的创新、师资队伍的建设、校企合作的深化等方面。

(一)教师队伍建设

职业标准是一种工作标准,是对从业人员工作能力的规范性要求。职业学校的教师了解和熟悉国家的职业标准,是职业教育的基本要求,也是现代职业教育对教师的基本要求。而了解熟悉职业标准的途径,一是学习《国家职业标准》。二是深入行业、企业和生产岗位一线,直接了解岗位职业标准,提高实际工程项目的实施能力。

教学过程中要有意识地运用职业标准,将职业标准引入课程内容中来。《国家职业标准》也是我国职业教育课程开发的重要依据,在开发职业教育课程时,要积极引入职业标准。如果使用的教材还没有来得及引入职业标准,就需要教师找到所任教课程对应职业的职业标准,将职业标准补充和引入教学中来。

(二)实训基地建设

实训基地作为推广项目教学和情境教学、提升学生职业技能和实际操作能力的重要载体,直接关系到学生能否将理论知识与实践技能相结合,培养出符合市场需求的技术技能人才。学校需要积极与企业、行业组织等建立合作关系,推动校企共建实训基地、技术服务和产品开发中心等,拓展实训基地的实践教学资源,提高学生的技术技能积累能力和就业创业能力。通过合作与实习,为学生提供丰富的实习机会,促进其与社会的紧密联系,提升学校的社会影响力和竞争力。

学院在高水平专业群建设期间,按照“共建共享、功能复用”原则,以数据采集与存储、数据传输与运维、数据处理与安全为逻辑,同时关注新技术应用和学生的个性发展,建成由基础共享实训基地、产教融合实训基地、认证基地及特色创新平台组成的立体化多功能校内实训基地。

(三)模块化教学开展

模块化课程将内容分解为独立的模块,在模块化教学实施过程中,每个团队或教师可以根据自己的专长和兴趣负责一个或多个模块的教学任务,深入研究某个模块的内容、教学方法和评估标准,各团队之间可以进行交流、分享经验和资源,共同解决教学中遇到的问题,确保教学质量和效果。