PLC应用技术课程思政教学改革的探索与实践

作者: 张艳珍

[摘 要] 以机电一体化技术专业的PLC应用技术课程为例,进行课程思政融入课程体系的探索与实践。通过对授课对象深入的学情分析,结合人才培养目标,紧紧围绕立德树人,德技同频共振,将课堂分为课前、课中、课后三个阶段、“导、析、研、讲、练、思、用”七个环节,打造高效德技兼修课堂;采用“三三七”课程思政教学模式,以目标达成效果为导向,构建了多元增值性评价机制,形成了“三三”多元结合的教学评价体系,显著提升了学生的职业素质与职业能力,达成课程育人效果。

[关 键 词] 课程思政;PLC应用技术;教学改革

[中图分类号] G711 [文献标志码] A [文章编号] 2096-0603(2024)25-0121-04

一、引言

2020年6月,教育部印发《高等学校课程思政建设指导纲要》,以习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平关于立德树人的重要论述作为课程思政的思想引领和理论指导[1],落实立德树人根本任务,指出必须将价值塑造、知识传授和能力培养三者融为一体、不可割裂。全面推进课程思政建设,就是要寓价值观引导于知识传授和能力培养之中,帮助学生塑造正确的世界观、人生观、价值观,这是人才培养的应有之义,更是必备内容。2022年10月16日,习近平总书记在党的二十大报告中指出我们要坚持教育优先发展、科技自立自强、人才引领驱动,加快建设教育强国、科技强国、人才强国,坚持为党育人、为国育才,全面提高人才自主培养质量[2]。

近年来,高职院校对课程思政的建设高度重视,各类学校开展“课程思政”示范课程的建设,旨在通过示范引领,推动全校范围内的课程思政改革。但是,在高职院校思政课程教育教学过程,仍然存在一些问题。首先,思政与专业联系不足,出现“两张皮”现象。其次,思政课程教学的实践意义不足。目前,思政教育更多停留在思想上,高校进行思政教育的目的更多在于培养学生的思想政治观念,增强学生的政治觉悟、爱国热情、奉献精神等,在实际的生产生活中,并没有相关的课程指导。例如,专业课教师在授课过程中,会结合课程内容,穿插讲解相关的思政理念,使学生在学习专业知识的同时,能接受思政教育。

二、PLC应用技术课程思政建设的意义

PLC是自动化生产线的核心控制设备,加快培养掌握PLC控制系统的设计、安装与调试的工程技术人员,已成为制造业转型升级、网络化、智能化发展的关键。PLC应用技术作为高职机电一体化技术专业的专业核心课程,为培养智能制造领域的高素质技术技能人才提供了必要的理论知识和应用技能。学生学习该课程后,具备PLC技术的基本应用能力,能够在生产现场进行初步的程序设计,具备解决生产现场实际问题的应用能力,具备从事工业电气控制工作所必需的PLC应用技术的基本知识及应用能力,在以后的工作和学习中,具有能动脑、会思考的思维能力和精益求精的工匠精神,拥有科技强国的家国情怀,崇尚爱岗敬业的职业精神,具备团结协作的综合素质和勇于探索的创新精神,为培养工业控制和智能制造领域的高技能人才提供支撑。

本文以高职机电一体化技术专业的PLC应用技术课程为例,开展课程思政融入课程体系的探索与实践。课程紧紧围绕立德树人,结合新工科和中国制造2025发展战略对技能型人才的高要求,以机电岗位职业技能为主体,1+X技能为拓展,竞赛为发展方向,充分挖掘PLC应用技术课程中蕴含的思政元素,为培养工业控制和智能制造领域的高技能人才提供必要的理论知识和职业技能。本课程培养学生PLC技术的应用能力的同时,结合专业的职业性、实用性,塑造其开拓创新、精益求精的大国工匠精神,激发学生科技强国的使命担当,实现全员全程全方位育人。

三、课程思政设计思路

本课程的授课对象是高职二年级学生,通过调研,总结学生学情为:民族自信不足;创新意识不强;责任意识薄弱;钻研精神不足;服务意识淡薄;职业素养薄弱。

基于以上学情分析,立足机电一体化技术专业人才培养目标,依据PLC应用技术课程特点,结合机电设备运行维护员、技术咨询员、售后维修员的岗位调研分析、1+X证书(可编程控制器)和职业技能等级标准(电工),以“项目引领,任务驱动”[3],探索课程结构的模块化,挖掘相应的思政元素,通过融入、嵌入和渗透方式融入知识技能点中,以学院PLC应用技术基础实训室和自动化生产线安装与调试实训室为一体化实训场地,针对课程中出现的“原理难理解、程序难编写、调试难操作”三难问题,螺旋式上升形成德技融合课堂[4],对PLC控制技术课程进行整合重构。具体设计如下:

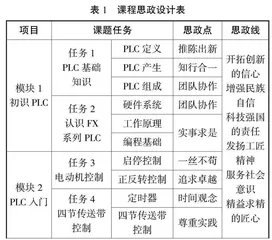

以PLC控制为主线,按照循序渐进的规律,将课程划分为“初识PLC”“PLC入门”“PLC提升”三大模块。在课程思政体系中,融入《大国工匠》《大国重器》等纪录片、“华为、贸易战”等实际案例,坚持以科技强国为方向,技能创新与道德修养为重点,挖掘开拓创新、精益求精等思政教育点,梳理职业精神、大国工匠等四条思政教育线,整合习近平新时代中国特色社会主义思想等四大思政面,构建“树信心、明责任、立匠心”课程思政体,实现思政元素和专业教学的有机融合,专业技能与思政教育同频共振(见表1)。

四、课程思政的实施路径

本课程的实施采用案例式、项目式、启发式教学模式,引入日常生活与实际生产实例,化整为零,把枯燥的理论知识转化为生动有趣的小故事,激发学生学习兴趣,运用情境教学法,把难以理解的理论转化为图片、动画、仿真等便于学生理解和反复学习,通过视频连线、学生讨论、调查问卷等方式,把知识点、技能点转化为案例或项目,以线下团队合作学习探究,学做结合,线上自主学习、讨论的学习方法,培养学生的自学能力、知识拓展能力和创新能力。挖掘课堂思政元素,通过知识传授与实践操作,培养精益求精的大国工匠精神和爱岗敬业的职业精神,培养科技强国的家国情怀和勇于创新精神,从而学以致用,行以致远。

(一)“三三七”课程思政教学模式

1.“三课堂”协同育人,助力课程思政有效实施

本课程采用第一课堂(课堂)、第二课堂(技能竞赛)和第三课堂(线上)“三课堂”联动实施课程思政教学。授课教师以第一课堂为主渠道,寓思政元素于知识讲授与技能训练之中,实现课程思政如盐浸水。利用职业和行业技能竞赛,巩固提升学生知识技能的同时,锻炼学生的综合素养,以赛促学。利用线上纪录片与线上教学进行科技强国的情感培育。“三课堂”联动,协同育人。

第一课堂在一体化教室开展。主要完成知识讲解、教师示范、学生实操、小组点评、教师总结。通过学生实际操作培养学生独立思考能力,树立团队协作意识。通过小组点评培养学生发现问题能力、沟通能力。通过理论与实践相结合,达到知行合一。

第二课堂在技能大练兵教室开展。本课堂以学生为中心,为学生提供提升自身技能的平台,通过开展和参加技能竞赛,提升学生必备的职业素养,培养学生一丝不苟、精益求精的工匠精神。

第三课堂是师生线上平台互动。

2.“三阶段”紧密结合,德技并修

本课程教学分为课前、课中、课后三个阶段。

课前自学探讨,教师通过云课堂平台发布学习资料和课前任务,查看学生课前学习情况,答疑论坛问题,教师收集学生学习数据,建立数据模型,灵活调整教学策略。学生用手机/ipad自主学习蕴含思政元素的知识技能点,实现思政教育的初体验。师生互动中,教师引导思政教育走向深处。

课中互动,依据学生课前自学的个性化分析,项目引领,任务驱动,结合融入课程思政要求的教学设计,以“翻转课堂”为主要教学模式,采用协同补缺、头脑风暴、小组竞赛、实操训练等教学方式,以学生为中心,在知识传授、实操练习、小组点评等环节实现思政教育落地实施。

课后强化,学生查漏补缺,预习新知,教师根据学情推送不同的拓展资源,推动学生知行合一,融会贯通,在自主学习、协同探索中实现自我价值塑造。教师依据后台收集到的学生学习数据,建立数据模型,与授课前学生学习数据进行对比,为下一阶段的授课提供学情依据。

3.“七环节”环环相扣,寓道于教

课中教学是课程思政的主渠道,是实现课程思政如盐浸水的重要途径。课中教学采用导—析—研—讲—练—思—用“七环节”环环相扣的模式,展开课程思政教学。

导:以动画、视频等方式,完成项目、案例导入和思政元素融入,激发学生学习兴趣的同时,与学生共情。

析:以启发为主,以提升学生发现、分析、解决问题能力为目标,进行知识讲解,引导学生思考。

研:以学生为主体、教师为主导,引导学生分组讨论,制订实施方案,培养学生的团队意识和创新意识。

讲:结合学生小组讨论和方案制定情况的分析,点评总结各组特点,讲解知识核心,总结重点和难点。

练:学生实际动手操作。根据教师讲解和示范,学生实际操作,培养学生动手能力,知行合一。

思:本环节主要进行小组自评、互评,教师点评。学生可以取长补短。

用:知识迁移和创新能力培养。

(二)课程思政实施案例

以“PLC提升”篇的任务四四节传送带控制系统设计—定时器的扩展应用为例说明课程思政实施过程。

课前(以学定教):线上发布课程任务,学生自主探究,教师线上答疑,并做数据分析,制订教学策略。以实际案例导向法引入课前任务:(视频)从某国引进的先进机床,因技术垄断,正常工作3年后自动报废,思政元素由国外技术垄断,激发学生科技强国的情怀,思政主题科技报国的赤子之心。

课中(分组讨论、难点突破、重点突出)分为导—析—研—讲—练—思—用环节。

导(案例导入):以视频案例智能家居定时、汽车“伴我回家”功能导入,挖掘出物联网技术,引出科技创新为社会带来便利的思政元素,进而激发学生科技强国、服务意识。

析(需求讨论):学生分组讨论汽车“伴我回家”功能中定时器的工作过程。

研(方案设计):分组讨论超定时范围定时的实现方案,培养学生解决问题的能力,树立团队协作意识。

讲(讲解核心):讲解定时器工作特点、定时器工作原理实现、长延时定时的关键技术。讲解时以小引大,由多个定时器串接起来,实现长延时,激发学生团结协作的团队精神,通过解决长延时问题的方法,感受开拓创新的成就感。

练(分组实操):小组分组实操,采用定时器串接方式,实现定时器的长延时定时。理论与实践相结合,验证理论的科学性,为后期科技服务奠定基础。

思(小组评价):组间互评、组内自评、教师总结评价,取长补短,完善自我,不断提升。

用(实战演练):运用定时器的长延时功能设计长延时定时断开,依托科技创新,节能减排。

课后(课后巩固):课后主要以线上学习答疑互动为主。教师根据学情推送不同的拓展资源。

五、课程思政的考核评价

教学评价是依据教学目标对教学过程及结果进行价值判断并为教学决策服务的活动,是对教学活动现实的或潜在的价值做出判断的过程。具体来说,教学评价是对教师的教和学生的学的价值的研究过程,主要包括对教学过程中教师、学生、教学内容、教学方法、教学环境、教学管理诸因素的评价,但核心环节是对学生学习效果的评价和教师教学工作过程的评价。

本课程以目标达成效果为导向,构建了多元增值性评价机制,不仅进行知识技能的评价,还把学生情感价值观的提升融入了评价体系内,形成了“知识”“技能”“课程思政专题”三维评价模式,分为课前诊断性、课中形成性、课后总结性三阶段评价方式,形成了“三三”多元结合的教学评价体系。