优秀传统文化对高校师德师风建设的影响及引领路径

作者: 陈秀图 李翠柳

[摘 要] 优秀传统文化是中华民族文化的精髓,其蕴含的仁者爱人、有教无类、诲人不倦、无私奉献等思想与新时代师德师风建设要求高度契合,将之应用到高校师德师风建设工作中,可以促进新时代教师队伍建设获得高质量发展,助力教育强国建设目标尽快实现。从师德师风内涵入手,细致阐述优秀传统文化对高校师德师风建设的影响,围绕优秀传统文化在引领高校师德师风建设中存在的问题,提出打造师德师风建设资源库、组织开展师德师风培育活动、树立典型秉承优秀文化等应对策略。

[关 键 词] 高校;师德师风建设;优秀传统文化;路径

[中图分类号] G647 [文献标志码] A [文章编号] 2096-0603(2024)27-0165-04

在党的二十大报告中,习近平总书记明确指出:“新时期坚持和发展马克思主义,必须将之与中华优秀传统文化相结合起来,使之焕发出新生命力,获得可持续的发展。”因此,高校在开展师德师风建设工作时,应当充分挖掘中华优秀传统文化的当代价值,促进教师自身道德修养和专业能力的提升[1]。

一、师德师风的内涵

师德师风的内涵主要体现在教师道德素养、职业风尚和教育理念上。师德是指教师在从事教育工作中应遵循的道德规范和行为准则,包括爱国守法、爱岗敬业、乐于奉献、关爱学生、平等公正等。它是教师职业的核心,可以高度概括为师爱为魂、学高为师、身正为范。师风是指教师行业的风尚和风气,包括教师的行为作风、行业风气和行为准则,好的师风体现在教师之间相互尊重、协作和教师诚信为学观念上。总之,师德师风是教师从事教育教学、管理、服务等教育活动形成的稳定道德观念和行为规范的总和,它不仅是社会对教师职业行为所提出的基本性要求,还是调节教师劳动中各种关系的重要行为准则[2]。

二、优秀传统文化对高校师德师风建设的重要意义

(一)提供丰富师德师风建设资源

中华优秀传统文化是中华民族的精神命脉,对高校师德师风的塑造作用是多方面、全方位的。首先,优秀传统文化中所蕴含的思想道德观念,比如“仁爱”“平等”等,对塑造高校教师良好的师德具有深远影响;其次,优秀传统文化中的经典著作如《论语》《大学》等,蕴含着丰富的教育智慧和教育理念,对引导高校教师树立正确人生观和价值观具有积极启示作用;此外,优秀传统文化中的尊师重教、崇德尚文精神,为高校师德师风建设提供了重要的精神支柱,深入挖掘传统文化蕴含的师德师风内容,有助于提升高校教师的师德修养。

(二)助力高校师德师风内驱力建设

师德师风是由他律转向自律的道德自觉,积极引导高校教师在平时生活和工作中,对自身师德师风进行有效培养和修炼,才能形成自我约束和自我提升机制。而继承和弘扬中国古代师道精神,正是驱使高校教师由他律转向自律的师德师风自觉方式。特别是在引导高校教师学习崇真求道、甘于奉献、勇敢进取、以德施教等传统文化思想后,可以促进教师将这些师德师风规范转化为稳定的内在信念和行为品质[3]。

(三)促使教师职业道德修养不断提升

优秀传统文化中承载着许多中华民族文明基因和价值观念,对教师职业道德素养的提升、师生关系的和谐发展以及高校教育教学质量的提高等具有积极促进作用。首先,传统文化中的忠诚、诚信、尊师重道等传统美德,有助于塑造教师高尚的师德风范;其次,传统文化蕴含着丰富的教育智慧和教育理念,对教师职业道德素养的提升具有积极作用;最后,传统文化中的儒家思想、道家哲学等思想体系,为教师提供了内心修养和教育教学实践指导,有助于构建和谐、尊重的师生关系,提升教师的专业素养和情操修养。

三、高校利用优秀传统文化引领师德师风建设面临问题

(一)资源库建设不足

首先,部分高校的文化资源库建设投入不足,导致相关资源缺乏、传承渠道不畅,影响了优秀传统文化在师德师风建设中的应用和推广。其次,资源库建设不足也使高校在利用优秀传统文化引领师德师风建设时显得力不从心。优秀传统文化需要通过资源库来进行整理、挖掘和应用,以使之真正融入教育教学和师德师风建设中。但部分高校没有从师德师风角度入手,对各项优秀传统文化进行分类收集和管理,这会对优秀传统文化引领师德师风建设带来不利影响[4],使高校在这一过程中缺乏系统性和连续性,无法形成有效传承机制和应用体系,导致优秀传统文化的引领作用受到限制。

(二)培育活动单一化

当前一些高校在推动师德师风建设过程中,往往只重视传统文化的表面符号,而忽略了其深层内涵。例如,一些学校可能只是在节假日组织学习古诗词、传统绘画等活动,而忽视了传统文化背后蕴含的思想精髓和道德观念。这种浅尝辄止的做法难以真正发挥传统文化对师德师风的潜移默化作用,使师生成长缺乏内在的驱动力和深厚的文化底蕴。此外,当前高校多以优秀传统文化为核心打造师德师风培育课程,在开发师德师风类精品文化课程和线上教育培训上鲜少涉及,这种单一化的培育活动无法全面提升教师的综合素养和道德修养,反而可能使教师的视野变得狭窄,难以应对多样化的师德师风挑战。

(三)榜样示范不到位

高校在利用优秀传统文化进行师德师风建设时,应深入挖掘传统文化中蕴含的道德观念、职业精神等要素,通过树立典型、表彰先进等方式激励广大教师向榜样看齐,引领教育教学工作积极向上发展。然而,目前一些高校在这方面的举措还不够有力,缺乏系统性和长期性,无法将传统文化内涵与当下教育教学实践相结合,教师缺乏可供学习借鉴的榜样,无法深刻理解和领会其中的道德规范和职业操守,导致师德师风建设效果不明显。

(四)培育载体比较少

高校在利用优秀传统文化引领师德师风建设中更加注重专业知识和技能的传授,缺乏相应培育平台和机制。一方面,缺乏专门的传统文化培育平台和资源支持。高校在利用优秀传统文化开展师德师风建设过程中主要以课堂课程教学为主,没有根据自身实际与时俱进,对现代新媒体平台、校园文化建设等载体进行开发、运用,因而导致传统文化教育的推广和应用受阻。另一方面,缺乏共同的文化认同和互动平台。在借助新媒体、校园文化等向教师传递仁者爱人、无私奉献、崇德尚德等优秀传统文化时,没有立足高校教师实际学习需求,通过多种形式呈现这些内容,这也可能会对教师师德师风培养和形成产生不利影响[5]。

(五)监督考核体系不完善

监督考核机制不完善是制约高校师德师风建设的关键问题。一是缺乏科学、系统的监督考核体系。目前,高校对师德师风建设的监督考核停留在表层,缺乏深度和系统性。监督考核标准不够明确,无法有效评估教师在传统文化引领下的师德师风表现,缺乏科学的考核指标和评价体系,导致监督考核结果的主观性和随意性。二是缺乏有效的监督手段和途径。传统的监督考核方式主要依靠定期填报问卷、年度考核,容易造成教师出现应付心理,难以真实反映师德师风建设的实际情况。缺乏多元化的监督手段和途径,导致监督考核缺乏全面性和客观性。三是缺乏及时有效的监督反馈机制。监督考核不仅要发现问题,更要解决问题、改进工作。目前监督考核结果反馈机制不健全,无法及时传达给相关教师,缺乏具体改进措施和指导意见,容易导致监督考核结果的形式主义化和功利化。

四、优秀传统文化引领高校师德师风建设的有效路径

(一)打造师德师风建设资源库

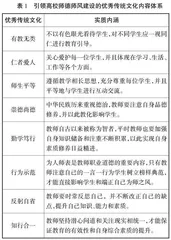

高校利用优秀传统文化开展师德师风建设工作,需要深入挖掘可用传统文化,并建立资源库,方便后续进行检索和运用。第一,精心选择优秀传统文化内容。优秀传统文化蕴含的内容非常多,要获取与师德师风建设有关的文化内容,需要了解优秀传统文化,提取有助于师德师风建设的文化,[6]为后续师德师风培育提供有力支持,详见表1。第二,开发互联网存在的可用资源。高校可借助互联网搜寻与师德师风建设有关的优秀传统文化,将重点放在理论性文化细致解释、师德师风实践资源获取上,加深教师对师德师风优秀传统文化的认识与理解。第三,打造数据库,分门别类管理。了解引领高校师德师风建设可用传统文化内容,借助计算机、大数据等技术,打造有助于师德师风建设的优秀传统文化资源库,然后分类管理这些优秀传统文化资源,方便高校检索和利用,助力高校师德师风建设得到高效率、高质量完成。

(二)组织开展师德师风培育活动

高校可依托师德师风资源库,开展形式多样的师德师风培育活动,让高校教师获得全方位发展和提升。第一,开发精品培育课程。高校可依托师德师风资源库,开发融合儒家教育理念、道家自然哲学和兵家策略思想的教师专业成长精品课程,让高校教师了解仁、义、礼、智、信在现代教育领域的应用,学习古代教育家提出的各种教育思想,并指导高校教师在现代教育实践中学习贯彻这些优秀思想。第二,设计情景模拟实践。在师德师风建设过程中,组织开展情景模拟实践活动,要先对与之相关的优秀传统文化进行了解,然后通过设计一些师生问答活动,让高校教师和学生在扮演古代师生角色进行互动交流中,更好地体验和感受尊师重道的传统师风。同时,模拟实践活动中,高校教师可以与学生一起讨论儒家经典问题,共同学习儒家仁爱、礼教等精神文化,实现自身道德修养、教学风气的有效培养与提升[7]。第三,实施线上教育辅导。信息网络技术的不断发展,为高校依托优秀传统文化开展师德师风建设提供了技术支撑。高校可打造线上教育平台,让教师利用线上教育平台或者App进行线上学习,利用网络交互性功能,支持教师在完成线上学习后,与其他教师进行信息分享和沟通交流,在加深传递优秀传统文化理解的同时,引领教师遵循并践行儒家、道家等文化思想和教育理念。另外,还可利用虚拟现实技术,为教师提供传统文化教学模拟仿真体验,让教师在体验传统文化中,不断提升自身道德文化修养和现代化教学能力。

(三)树立典型秉承优秀文化传统

高校可以充分利用各种媒体资源广泛宣传先进典型,扩大典型影响力和覆盖面,发挥榜样示范在继承和弘扬优秀传统文化中的作用。第一,定期开展师德师风评选活动。高校可以借助多方评议、自下而上推荐等方式,从众多高校教师中筛选杰出贡献教师进行表彰,吸引高校其他教师关注、讨论和学习,引导其他教师以表彰教师为榜样,通过对优秀文化传递师德师风思想进行学习和实践,提升自身师德师风素养。实际评选时要将注意力放在对传统文化认知深度、教学过程传统教育理念体现、传统文化与现代教育思想深度融合上,通过这些评选标准反映教师情况信息,为榜样选择和师德师风培养提供科学参考依据[8]。第二,建立师德师风案例库。高校在筛选展现优秀师德师风的教师典型后,要收集这些教师在日常教学管理中体现师德师风的具体行为,通过校园宣传栏、新媒体等展现出来,形成师德师风建设良好氛围。同时,在建立师德师风案例库时,要注意呈现典型场景,如教师如何利用传统儒家思想文化处理课堂学生学习问题、教师如何运用古人智慧解决家校沟通合作问题等,通过这些案例进行分析、模仿和学习,学习古人教育思想及智慧,并在实际教学管理中践行,实现对自身师德师风的有效培育。第三,开设师德师风进校园项目。高校可根据自身情况,组织开展师德师风进校园活动,比如传统文化欣赏体验、古代名人思想辩论比赛、传统工艺学习体验等,让高校教师选择参与、感受传统文化。同时,为教师提供了展现自身师德师风的舞台,吸引其他教师向其学习,形成良好的师德师风建设氛围,高校教师道德修养和文化素质也能得到提升[9]。

(四)创新载体,提升教师师德水平

第一,构建多媒体宣传矩阵。高校要结合自身情况建立微信公众号、官方微博、抖音账号等新媒体平台,并将这些新媒体与校园宣传栏、电视广播等传统媒体有效联系起来,形成系统完整的媒体宣传矩阵。然后通过媒体矩阵广泛地宣传可以体现现代师德师风内涵的传统文化内容,还可以发起学习传统文化提升师德师风活动,鼓励高校教师、学生发布能体现师德师风的作品,让全体师生重视新时代高校师德师风建设工作。高校教师通过媒体矩阵宣传推广优秀传统文化,自身也会被传递的仁者爱人、无私奉献、教学相长等教育思想影响,从而端正教师教学行为、改进教育思想、提升品德修养等。第二,借助党建力量提升教师师德。高校可将党建工作和师德师风建设结合起来,为优秀传统文化引领师德师风建设提供丰富载体。通过加强支部建设,积极发挥党员教师骨干作用,开发利用历史人物大公无私的崇高品质,让高校教师从优秀传统文化中汲取营养,自觉成为优秀传统文化的传承者、弘扬者和践行者,最终形成博览群书、谦逊有礼的教师风范。第三,构建良好环境,实现以文育人。高校在开展师德师风建设工作时,可利用优秀传统文化加强校园物质文化建设,为高校师德师风建设营造良好环境,在发挥文化的潜移默化作用中提升教师的师德水平。高校可撷取经典传统文化中有厚德作用的名言警句,比如《礼记·大学》中的“大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。”、唐代韩愈“道之所存,师之所存也。”孔子“其身正,不令而行,其身不正,虽令不从。”等,在高校教学楼、文化墙、雕塑建筑中展现,让师生共同浸润在典雅舒适的文化环境中,让高校教师自觉朝着传统文化提倡的良好师德师风方向迈进[10]。