高职设计类学科思政理念贯穿育人全过程的研究思路

作者: 史明岑

[摘 要] 结合高职设计类专业的学科特点,从课程思政理念融入教学的价值、融入教学的现状、思政理念的具体内容、教学中思政理念贯穿育人全过程的建设思路及策略几方面进行剖析。从思政中“显性”内容与“隐性”内容两个角度,详细阐述在具体的专业课程设计、教学过程、教学策略中,不同方向、不同性质的专业课程与思政点的融合方式。

[关 键 词] 高职;课程思政;设计类;教学;全过程育人

[中图分类号] G712 [文献标志码] A [文章编号] 2096-0603(2024)29-0093-04

2020年6月,教育部印发的《高等学校课程思政建设指导纲要》中指出:“课程思政建设要在所有高校、所有学科专业全面推进,围绕全面提高人才培养能力这一核心点,围绕政治认同、家国情怀、文化素养、宪法法治意识、道德修养等重点优化课程思政内容供给,增强教师开展课程思政建设的意识和能力,系统进行中国特色社会主义和中国梦教育、社会主义核心价值观教育、法治教育、劳动教育、心理健康教育、中华优秀传统文化教育。”将思政教育理念贯穿育人全过程,结合设计类学科中的设计思维、设计方法以及不同专业、不同课程的特点,深入挖掘思政元素,有机融入课堂教学,以达到润物细无声的育人效果。

一、设计类学科专业课教学中思政理念融入的价值

(一)设计引领文化发展

高职设计类的学科涵盖了艺术设计、动漫设计、数字媒体艺术设计、公共艺术设计等25个专业,是涉及自然、人文、社会等领域的综合性、交叉性专业,是一类具有高度创造性的学科。“十三五”期间,公共文化服务体系基本建成,文化产业成为国民经济支柱性产业。“十四五”伊始,为贯彻落实党的十九届五中全会关于“实施文化产业数字化战略”的部署,结合产业发展新形势、新趋势,研究制定了《关于推动数字文化产业高质量发展的意见》,提出实施文化产业数字化战略,推动公共文化数字化建设。由此可以明确看到,高职设计类的专业及其服务项目是能够展现区域文化产业创新活力、整体实力和国际影响力的重要保障。

(二)设计展现意识形态

设计类的学科均以国际视野为先导,以文化品质为内涵,以艺术语言为切入点,以形式表现为手段,以创新性设计实现社会价值为终极目标;同时,它具有特殊的意识形态色彩,体现了特定的社会政治、经济、文化和艺术风格。因此,高职设计类学科在践行社会主义核心价值观、促进文明发展、繁荣社会风貌、传承文化遗产、促进经济发展等方面具有重要作用[1]。尤其是随着全球化的加速与互联网的普及,文化交流在当今世界变得越来越频繁,在正确认识中华优秀传统文化的同时,融入中国特色社会主义核心价值观、中国梦、法治、劳动、心理健康教育等思政元素,其本质是为了学生的全面发展,更是在建立学科专业素养的同时,注重建立起设计类学科对学生进行的意识形态引领,建立文化认同、激发爱国热情的重要作用。

二、高职设计类学科专业课教学中思政理念融入的现状

在高职设计类学科教学过程中,诸多方面都会影响着思政理念贯穿教学的成效,例如:教师对思政内容的理解和认知、教师对思政内容的提取和转化以及教师对于思政内容融入的策略选择等等。

(一)对课程思政内容的认知存在偏误

设计类学科教师大多毕业于艺术院校,学科自身特点导致部分教师的思维模式更加善于并且优先使用感性认知判断事物。因此很大程度上存在片面理解“思政”概念的情况。例如,简单将“思政”简化为思想教育和政治教育,进而更加局限地认为课程中需要强加意识形态的内容予学生,违背了设计类学科中思政教育的初衷。同时,很多设计类学科的教师不认为“思政理念”是专业课程中需要体现的内容,提到“思政”,有较大的认知偏误。思政理念融入教学是教师的施教与学生的受教二者过程相统一,在部分教师没有建立正确的思政概念时,很难将思政理念全方位贯穿教学过程。

(二)对思政内容的融入未形成全课程

“所谓课程思政,简而言之,就是学校内的所有课程都要发挥思想政治教育作用。”在诸多高职院校设计类学科的思政课程实践中,一部分是先以某一门课程或是以某一项知识点作为项目来进行实践;另一部分是以教学竞赛为契机进行思政理念融入的实践,参与的教师往往仅为小部分专业课教师。但是“课程思政”是一种整体性的课程观[2],“‘课程思政’是将思想政治教育融入课程教学的各环节、各方面,以‘隐性思政’的功用与‘显性思政’——思想政治理论课一道,共同构建全课程育人格局。”[3]而当今建设的课程思政内容很难覆盖到学科中的大部分课程,不能在专业课程中形成思政理念的脉络,缺少相应的专业思政主线来帮助实现一体化,导致专业课程思政建设缺乏深度与广度,未形成全课程、全方位协同建设体系[3]。

同时,目前高职院校中课程设计也较为混乱,缺乏系统化的思政内容结构:现行的高职院校的设计类专业课一般由平台课(基础课)、核心课、选修课等组成。在该框架下的课程设计受此限定,知识、技能、信息、媒介、材料及作业要求也较为单一,课程间的知识点升级与进阶关系显得较为割裂,层级和逻辑关系也不够明确。“思政内容融入课程”则呈现出碎片化的现象,缺乏有机联系,学生的认识和实践往往停留在表层,难以意识到其系统性。

(三)对思政内容融入的教学设计缺乏智慧

近年来,很多高职院校将思政建设作为教学考核的重要方面,一些教师对于“思政”认知不准确。他们直接套用思政理念,如在设计类课程中对“工匠精神”“精益求精”等单一维度的思政内容重复堆砌,没有从“设计”这一专业角度出发,探索适合的思政元素。如“弘扬中华优秀传统文化”这一思政理念,教师往往未能深刻感悟文化精髓,为了“思政”而“思政”,再如谈到“文化自信”与“文化传承”时,教师将中华优秀传统文化停留在知识记忆的表面。部分教师在选择思政内容、融入策略、教学设计等方面缺乏思考和智慧,其根本是未将育人的本质体现出来。

三、高职设计类学科专业课教学中思政理念的内容分析

开展课程思政的探究,要结合设计类不同学科专业特点,遵循设计类学科在课程教学中教育引导学生:一是通过情境化的认知加深专业理论知识及思政内容理论的认知深度,通过实践过程中的实际逻辑思考运用达到知识巩固的效果;二是通过设计类学科特点中“感性”的特质,在实践中将思政与课程内容进行融合,使学生理解抽象思政内容,通过学科“感性”特质,结合同理心及移情化的设计行为,理解并认同思政内容之上更高一层次的精神内涵,达到情感、文化、制度、政策认同的目的[4]。这两方面需要遵循思政内容“显性”与“隐性”的统一。

“显性”思政内容更多体现出思政内容的理论性、鉴赏性、传承性、认同性,注重“知、情、意、行”的统一。教师在讲透思政内容理论概念的同时,帮助学生形成正确的价值认同。通过讲授、示范、讨论、引导等形式展开。“显性”内容同时也更多地体现在能够直接、直观地表达思政内容,在教学实施过程中能够引起学生的关注和重视,进而激发学生的价值认同。

“隐性”思政内容是将理论知识进行更高层次的升华。以引导、启发等方式将设计类学科专业方面的技能、知识、情感与国家政策与发展、中华优秀传统文化认同、精神素养、设计师职业道德等方面进行结合,通过这种形式使学生可以结合“显性”思政内容在实践中进行自我思考和主动探究。这种结合方式可以提升学生的设计理念高度,这其中涵盖了设计师的价值观和态度,是思想精神和人文素养形成的关键。这一部分内容可以体现在通过中华优秀传统文化的感染,升华到文化自信,进而聚焦家国情怀、文化素养、道德修养、社会主义核心价值观、法治、劳动、心理健康教育等高职学生需要具备的核心素养。

四、高职设计类学科专业课教学中思政理念贯穿育人全过程的建设思路

(一)专业平台课

在高职设计类专业课程的思政理念融入中,“显性”和“隐性”思政内容是相辅相成的,同时需要通过具体课程思政策略将其进行嵌入。课程实施过程中,不论是哪一门学科,专业方向、设计思维、审美与鉴赏能力都是学生学习的重要基础。因此,大部分设计类专业的平台课(基础课)中:设计构成、设计鉴赏、设计基础等都可以作为承载思政理念“显性”内容的课程,设计平台类课程旨在构建学生正确的设计意识、建立设计思维、提高审美,并建立文化自信、培养学生的职业理想,并可以结合其他课程中思政元素的精准嵌入,构建覆盖全课程、全学科“显隐结合”的课程思政体系[5]。

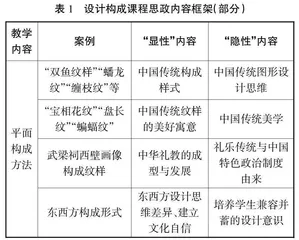

例如,作为平台课的设计构成课程,其内容包含“三大构成”的同时,更需注重培养和塑造学生建立设计意识、了解设计思维。可结合大量案例讲授中国传统设计思维、东西方设计思维的差异、中国传统设计智慧,将其作为“显性”思政内容贯穿整个课程。作为构筑学生完整、健全的设计思维,正确认知东西方设计思维差异,了解东方设计美学的重要课程,该门课程奠定了对于设计类其他课程的基础和影响。例如,(1)讲到平面构成的案例时,可借鉴“双鱼纹样”“蟠龙纹”“缠枝纹”等中国传统纹样讲授构成方法中相互嵌套、重复、连续、渐变等构成技巧;可借鉴中国文字样式与结构讲授中国传统造字智慧,引申至“隐性”思政内容:中国传统图形设计、绘画等设计思维方式。(2)结合“宝相花纹”“盘长纹”“蝙蝠纹”等讲授中国传统纹样的美好寓意,引申至“隐性”思政内容:中国传统美学。(3)结合武梁祠西壁画像构成纹样讲授中华礼教的成型与发展,引申至“隐性”思政内容:礼乐传统与中国特色政治制度由来。(4)对比东西方构成形式,解读东西方设计思维差异,建立学生的文化自信,引申至“隐性”思政内容:培养学生兼容并蓄的设计意识(见表1)。

例如,平台课程设计鉴赏,可站在东西方美学差异、设计思维差异等角度,利用绘画、建筑、雕塑、工艺品等不同载体从“思”“气”“神”“意”等角度讲授东方感性的设计美学。如“气韵生动”“中和圆融”“传神写意”“大象之美”“天人合一”等,更进一步构建学生的审美意识,上升文化内涵。

(二)低年级专业核心课(软件技能训练方面)

平台课程中大量运用案例,将“显性”思政内容贯穿育人过程,结合学生自身体验、感悟升华为“隐性”思政点,为学生的文化素质打下牢固基础。课程思政理念融入设计类学科专业课程的过程中,不同学科方向的差异会有不同的思政价值观念,不同课程的类型也会有不同的融合方式。在偏向于专业核心课一类的技能训练中,如图像处理、矢量图设计与制作、摄影摄像基础、三维效果设计等课程中,在教师强调技能重点的同时,“显性”思政内容可以理解为设计师职业操守、严谨工作流程、精益求精的设计细节等,教师可以直接借助设计技能传递给学生的理念,还可通过设计师案例进而升华为“隐性”思政内容:大国工匠精神。

(三)中、高年级专业核心课

在中、高年级的核心课程中,学生要求具有前期课程的理论、技术及丰厚的人文艺术素养,并且具备实践动手能力和创新能力。在教学过程中要求教师能够将具体项目化的设计案例融入思政理念,利用设计学相关学科解读思政理念背后的故事,转译为具体设计内容。主要思政理念为创新精神、工匠精神、经典传承、家国情怀等多方面。例如,VI设计课程中品牌策划方向模块,“显性”思政教学内容部分:可以利用信息化资源向学生讲好中国故事,提升传承和传播中华文化的能力。结合先前思政内容,在课程中植入中华优秀传统文化元素和设计案例,引导学生主动探究、追溯历史根源,赏析美学特色,解读中华文化的艺术内涵,激发文化认同。包装设计模块中,学生基于“显性”思政内容的掌握,运用设计符号学等专业理论知识,对商品产地的民风民俗、传统文化等进行调研,收集解读,将其中的思想转化为设计语言和图形语言。同时教师引导学生“古为今用,洋为中用”,教学中导入古今中外优秀案例,注重对中华优秀传统文化的介绍及传承,肯定现代科学技术在传统文化发展创新过程中的作用,从而引导学生设计出符合当代社会需求的包装作品。