“三全育人”下高职院校劳动教育体系构建研究①

作者: 王银燕 韦益

[摘 要] “三全育人”强调培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。当代大学生存在“享乐、精致利己”的错误劳动价值观念,不劳而获的行为涌动,高职院校要培养具有正确的劳动价值观、熟练劳动技能的接班人,这是亟待解决的重要问题。通过调研,得出学生劳动素养情况,以及影响学生劳动价值教育效果的四个因素:课程、教师、家庭、社会,提出高职院校实施劳动教育体系的构建路径,以期重塑大学生正确的劳动价值观。

[关 键 词] “三全育人”;劳动教育;高职院校;劳动价值观;劳动技能

[中图分类号] G717 [文献标志码] A [文章编号] 2096-0603(2024)35-0093-04

中共中央、国务院在《关于加强和改进新形势下高校思想政治工作的意见》中首次提出“三全育人”的要求,要求高校要把立德树人作为根本任务,坚持全员育人、全程育人、全方位育人。全员育人强调全体教职工参与育人的职责;全程育人强调育人贯穿学生从小学到大学的学习成长全部过程;全方位育人强调培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。在“三全育人”教育改革的时代背景下,2020年3月,中共中央、国务院继续出台关于《全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》(以下简称《意见》)[1],该意见把劳动教育纳入大中小学各学段,明确加强劳动教育在学生成长过程中的重要意义,坚持探索具有中国特色的劳动教育模式,促进学生形成正确的劳动价值理念。那么,在“三全育人”背景下,高职院校如何培养具有正确的劳动价值观、熟练劳动技能的接班人,是亟待解决的重要课题。

一、高职院校劳动教育现状调查

(一)调查对象与方法

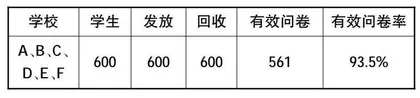

此次调查对象为在校学生和教师。以广西6所高职院校的600名学生为样本,设计劳动教育实施情况的问卷调查,发放问卷调查二维码,学生扫描二维码进行答题,每所学校参与调查的学生为100名,共发放问卷600份,回收600份,整理有效问卷561,有效问卷率为93.5%,因此选取的样本具有一定的代表性。同时以6所高职院校的120名在校教师为调查对象,通过扫描二维码进行答题,回收有效问卷120份,有效问卷率为100%。

(二)调查内容与问卷设计

本次问卷调查共设置了单选、多选、开放题三种不同题型,学生卷共41题,主要调查高职学生的基本信息,学生对劳动教育的认知问题,收集学校开展劳动教育的具体情况。教师卷23题,主要调查高职院校劳动教育课程实施情况、劳动教育的方式。

二、高职院校学生劳动素养情况

杜威的“做中学”等教育思想[2]影响广泛,中国向西方学习过程中也涌现出如陶行知这样的学者,他们坚定推动劳动教育不可偏废的观念,以知行合一的理念、以身作则的方式带动学生开展劳动教育,这为新中国的劳动教育建设埋下了伏笔。从新中国劳动教育的历程来看,大致经历了三个阶段。前期向苏联学习,无论从教育体系框架还是教学方法,都参考了苏联模式;中期向西方学习,着重智育而忽略了劳动;从过去的曲折道路走到如今,教育界开始吸收过往经验教训,重视劳动教育,从“三全育人”到“五育并举”,再到当下的“五育融合”,践行马克思主义教育学的“五育”理论,将劳动教育辩证统一地融入高职院校的劳动实践中,以此促进学生的全面发展。通过缜密的问卷调查,现将调查情况归纳如下。

(一)学生劳而不愿

通过调查发现,传统教育思想中“学而优则仕”的观念传播广泛,高职学生存在劳而不愿的情况,参加家务劳动、班务校务劳动、各种实践活动等频次有限。比如“我经常打扫个人及集体区域卫生”这个选项上,47.5%的学生选择比较不符合,10.8%选择完全不符合。“实训结束后我会主动打扫场地”,55%的学生认为比较不符合,他们大多在辅导员或是班干、同学的提醒下完成。“我积极参加校务劳动和各种实践活动”中,17.9%的学生选择比较符合,而41.3%的选择一般,也就是高职学生的劳动行为不积极,劳动习惯未养成。在调查高职学生和教师的劳动教育活动参与度中,48.9%的学生认为“参与度一般,有些学生或教师积极性不高”。(见图1)

通过这些数据不难看出,受访的近六成的高职学生主动参加劳动的意愿不够强烈,对参与劳动存在一定的抵触情绪。这种劳而不愿的态度,源于对劳动教育的不理解、不支持、不认同。

(二)学生劳而多私

调查发现,学校教育所倡导的“无私奉献”精神,劳动既锻炼自己又能帮助他人等利人教育思想,在商品经济社会的“功利”思潮冲击下,受到较大的冲击。学生存在劳而多私的情况,以劳动换取经济报酬成为不少高职学生默认的价值观念。在调查高职学生在家中是否会主动帮父母做家务的情况中,选择“非常符合”的学生仅占9.8%,37.9%的学生选择“比较不符合”,完全不符合的学生占到12.3%。可见学生主动承担家务活动的情况较少,而在问及“您愿意参加何种形式的劳动教育活动?”时,选择“有劳动报酬的劳动”者居多,占比46.4%。可见学生对劳动并不是发自内心的喜欢,劳动只是学生获取物质利益的一种途径,劳动的功利性明显。(见图2)

分析以上数据,足以让人忧虑的是学校劳动教育存在脱轨。新时代的高职学生思维灵活,且主动接触社会各类思潮,由于缺乏批判性思维,无法正确分辨积极向上与否,在他人不良影响下,或将走上劳而多私的路线。如果他们的劳动观念异化为金钱等值的理念,这将影响他们形成正确的劳动价值观。

(三)学生劳而欠思

马克思主义唯物史观认为,人改造世界的现实活动,实践是有生命的个人的实践。从马克思主义教育学的理论上看,劳动不仅是个人实践,其对人类、国家、社会、家庭及个人发展等价值的认识和看法都可产生重要影响,并形成人们的劳动价值观念。新时代劳动教育让人们学会辩证地看待劳动、劳动者、劳动行为等,形成新时代劳动荣辱观。

被问及“我愿意到艰苦地区和行业工作,奉行为公共服务的奉献精神”时,选择“比较不符合”和“完全不符合”占比高,分别达到45%和38%。笔者在与个别学生闲聊毕业后去向时,学生愿意选择到经济发达城市工作,或者是回到自己家乡工作。大部分在选择工作时更多考虑个人价值。(见图3)

目前数据显示,受访的高职学生存在劳而欠思的问题,一是对劳动教育的理解不够深入。二是对个人劳动乃至工作难易度的接受程度缺乏思考。三是对国家建设工作的个人投入程度把握不准。

三、影响学生劳动价值教育效果的因素

从教育社会学角度看,学生全面发展靠的不仅仅是学校单方面的教育,更需要家庭教育、社会教育等多方合力。劳动教育作为“五育”的重要组成部分,始终伴随着学生的成长,发挥长远影响。因此,分析影响学生劳动价值教育效果的因素,完善劳动教育体系是必经之路。从教育结构体系来看,目前学校劳动课程体系亟待完善、学校专业教师队伍缺口较大、社会劳动教育氛围有待营造。

(一)学校劳动课程体系亟待完善

一方面,从培养德智体美劳全面发展大学生的目标上看,高校大多注重学生品德、智力、体育和美育的发展,开设有专门课程。唯独不见专门的劳动教育课,也未形成完整的劳动课程体系。而一些高职院校仅仅简单开设劳动教育课,既未制定劳动教育总体实施方案,又不出台劳动教育规章制度。另一方面,高职院校没有把劳动教育与专业技术劳动相结合,忽视劳动教育观的养成。杜威在《民主主义与教育》一书中提到“教育即生活、生长和经验的改造”“学校即社会”的教育思想,而劳动课程是能践行这一观点的有效途径。在开展劳动课程的过程中,把专业技术知识和劳动教育结合,学生从做中不知不觉获得专业知识,同时形成正确的劳动价值观念。因此,院校需要改进本校劳动课程,形成符合职业特点的劳动教育课程。

(二)学校专业教师队伍缺口较大

教师是学校的重要组成部分,承担重要的教育职责。高职院校尚未建立一支素养高、专业强的专兼职劳动教育教师队伍,导致劳动教育的缺失。调查中问到“贵校是否建立了专兼职相结合的劳动教育队伍?”多半回答“没有专门的教师开设劳动教育”或者“仅有兼职教师开设劳动教育”。一方面教师传授的劳动教育知识结构比较单一的,没有把劳动教育与实践操作融合。另一方面劳动教育的形式过于机械化、内容呆板,使学生的劳动积极性不高。常见的劳动教育的手段和方式过于机械化,如,劳动者志愿服务、义工、爱心传递等形式,内容呆板,无法调动学生劳动的积极性。同时,劳动内容与现代化技术联系不密切,学生难以认识到劳动在创造财富过程中所发挥的作用,体现在学生不重视劳动理论学习。同时学生接受劳动教育的主要来源在学校,班级日常的清洁大扫除、学校组织的社会实践并不能帮助学生养成正确的劳动意识。总之,劳动教育与时代发展脱节,学生无法将其有效应用到实践操作中,致使劳动教育效果不佳、劳动教育边缘化,最终难以发挥其育人的功能。

(三)社会劳动教育氛围有待营造

社会主流话题始终围绕品学兼优的学生、体育成绩优异的学生、具有较强鉴赏能力和能创造美的学生,将具有诚实品质、合作精神、创造精神的劳动者弱化、边缘化。再者,社会组织、团体、单位缺少对大学生劳动实践的支持和鼓励,不利于营造良好的劳动教育氛围,这些直接影响大学生的劳动价值观转变。

四、高职院校劳动教育体系的构建路径

古代儒家读书人把优秀传统教育精神凝练为“大学之道”,将“三纲八目”作为儒家思想精华,并把“修身”作为最基础也是最根本的手段,连接“齐家”“治国”“平天下”。“修身”的观念在于格物致知,修心而后才能修身。传统的儒家教育提倡循序渐进,身体而力行,这与当代的劳动教育体系亦有相似之处。受到传统教育影响的教育者,同时在马克思主义教育实践理论指导下,应充分关注学校的教育主体责任,教师作为中流砥柱的教育推动者,转变学生的劳动教育观念,建立家校共育和社会协同育人机制,方能循序渐进,逐步解决前文提到的问题,并在实践中完善劳动教育体系,将马克思主义教育理论与高职院校教育实践有机结合在一起,推动劳动教育深化,让高职学生教育与时代同行。

(一)学校要充分发挥主体责任和主导作用

实现“三全育人”,职业院校需把立德树人作为根本任务,将其融入社会实践环节,形成教书育人、科研育人、实践育人的长效机制,充分发挥院校的主体责任和主导作用。

首先,依据各学段特点开设劳动教育必修课程,制定劳动教育人才培养方案,编撰劳动教育相关教材,打造一支劳动课程专业教师队伍。例如,职业院校以实习实训课为主要载体开展劳动教育,其中劳动精神、劳模精神、工匠精神专题教育不少于16学时。其次,坚持教育与生产劳动相结合的方针。院校结合学生的特点和专业的特征,打造劳动教育基地,开发符合本院校的劳动教育课程。院校通过教育和劳动的结合,围绕生产劳动、个体生涯发展和社会需求,在服务生产实践的前提下,着眼于大学生谋生能力的建设与社会职业发展的需要,给学生提供参加校内外社会实践活动的机会。此外,学校可以制定适当的劳动考核评价方式。建立多主体考核、多指标评价、多阶段反馈的劳动教育评价体系。评价体系关注不同阶段不同学生的实际学习情况,将劳动教育评价指标具体分为知识与行为指标、质量和数量指标、自评和他评指标的多指标评价体系,以劳动教育专任教师为主体,班主任和其他教育工作者配合考核监督机制。[3]