食品微生物学检验课程案例库建设及案例式教学的探索应用

作者: 冯立芳 朱军莉

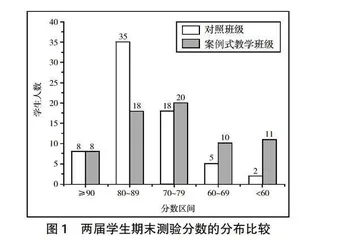

[摘 要] 以食品微生物学检验课程为例,建设相关的课程案例,并在本科生课堂中实施案例式教学。相比传统的授课模式,案例式教学具有更为活跃的课堂氛围、更多的师生互动等特点。期末测验成绩结果显示:传统授课班级的平均分要高于案例式教学班级,且案例式教学班级的低分段(< 60分)人数显著增多。教师在今后的案例式教学过程中需要明确教学目标和巩固知识点、提升教学方法以及扩大教学评价范围。

[关 键 词] 食品微生物学检验;案例库;案例式教学

[中图分类号] G642 [文献标志码] A [文章编号] 2096-0603(2023)04-0101-04

食品富含碳水化合物、脂肪、蛋白质、维生素、矿物质等成分,这是维持人类生存不可或缺的营养。食品在生产、加工、储藏、流通、市售等各个阶段,会主动或被动地接触微生物,这些营养成分则促进微生物的生长与繁殖。除食品制作过程中主动添加的发酵类微生物外,引发食品腐败变质的微生物和导致人中毒的食源性病原微生物,是人们亟须检测和控制的对象。所以,开展食品微生物的检验,有助于人们判断食品的质量和安全程度、保障健康,同时也有助于评判食品生产环境和为监管部门提供数据参考[1]。

食品微生物学检验课程是食品学院的专业核心课,该课程主要学习食品微生物指示菌检验(菌落总数测定、大肠杆菌、大肠埃希氏杆菌、霉菌和酵母计数)、革兰氏阴性菌(沙门氏菌、志贺氏菌、致泻性大肠埃希氏菌、大肠埃希氏菌O157:H7、副溶血性弧菌、小肠结肠耶尔森氏菌、空肠弯曲菌、克罗诺杆菌)、革兰氏阳性菌(金黄色葡萄球菌、β-型链球菌、肉毒梭菌及肉毒毒素、产气荚膜梭菌、蜡样芽孢杆菌、单核细胞增生李斯特氏菌)、食品产毒霉菌和病菌检验、食品工业微生物检验(生产用水微生物、饮用水中铜绿假单胞菌、食品中乳酸菌和双歧杆菌、商业无菌、餐具微生物、企业生产环境微生物)等内容,每块内容又包含不同的检测原理和方法,给教师的教与学生的学增加了很大的难度[2]。更为棘手的是,该课程仅32课时,因此,如何将多方面的知识组合成一个有机的整体,既不造成重复或疏漏,又可以生动直观地还原食品微生物学检验的本来面貌,使学生可以系统、全面地掌握知识,便于学习和记忆,是授课教师需重点解决的问题。

案例是生产和生活过程中产生的具有典型和深刻含义的事件陈述,是人们对事件的概括和提取。案例在人们的学习、生活以及其他方面都有重要的借鉴意义,案例的展示和传递已成为实质性教育的重要载体,具有较好的思考、研究、教育以及说服目的[3]。

案例式教学是指在课堂教学过程中,选取带启发性的案例,依托问题导向的教育情境,借助多媒体教学,引导学生对案例进行思考和讨论,让学生掌握相关理论,培养学生解决问题能力的一种教学方法,是对传统教学方法的补充和修正。有学者界定案例教学为教师与学生之间的交流协作,对案例或疑难问题进行商讨和分析的教学形式,这需要以学生的阅读、思考、讨论为基础,在教师的引导下开展全班讨论[4]。目前案例式教学法已广泛应用于医学、管理学、法学、工科等学科的教学中,是一种行之有效的教学方法[5-8]。所以,采用案例教学模式进行食品微生物学检验的教学,让学生在特定的条件中进行学习、分析、决策,有助于培养他们独立思考、理论联系实际以及解决问题的能力。

目前关于食品微生物学检验课程所发表的教改论文仅1篇[9],所涉及案例较少、内容简单,且并未对教学效果进行评价。这样的案例对于提供者本身可能会有一些积极的促进作用,但是对于其他教师作为参考资料进行案例式教学则显得非常不够。所以,针对食品微生物学检验课程来建设一个包含专业案例分析、形式多样的案例库,以及开展完整的案例式教学并进行经验总结,有助于释放学生的主观能动性和推动新课改的前行,增加师生的理解和互动,进而为理工科类知识点多、面广、难以理解的专业课在课程建设过程中提供素材和教学经验。

一、案例库的建设

(一)制定规划

根据课程的教学大纲,制定案例库的长远目标和阶段性目标,明确基本宗旨、总体思路和主要原则,厘定章节范围和重要的知识点,确定团队的成员和分工职责,控制实施成本、进度和质量的方法。

(二)收集素材

素材主要依赖于三个来源:(1)检索文献报道:用关键词在国内外专业期刊和网站中开展搜索,寻找合适的资料,并进行整理和归纳。(2)检索案例报道:在检验检疫相关部门和企业的官方网站搜寻食品微生物相关的病例和检测方法。(3)开展企业问卷调研,走访质检和相关试剂生产的企业和公司,开展访谈和整理调查资料。

(三)撰写案例

结合课程的知识点来选取合适的案例,根据案例的逻辑结构设计问题和撰写案例初稿,进而与团队其他成员开展讨论,进一步完善案例。

案例主要包括如下内容:(1)真实的事件背景。(2)典型的事件:对典型的真实情境进行勾勒,对焦点内容进行重点描述,清楚表述案例的背景、条件和事件原委。(3)呈现多个问题:多个问题的冲突点更具有吸引力,更有可能发现问题所在之处。(4)提示案例的解决方向:一个问题往往会有多个解决方法,故不能简单直接地列出问题的答案,而是提供解决问题的方向和线索,起到抛砖引玉的作用。另外,案例要紧跟社会上由微生物引发的食品质量安全问题焦点,这样容易激发学生的学习兴趣,引导学生学以致用。

(四)实例分析

以下列举几个本课程授课过程中使用的案例。

1.“培养基灭菌”的案例

对培养基进行灭菌是检测微生物的基本操作,但许多学生却会陷入“操作习惯陷阱”,直接对培养基进行高温高压的灭菌操作。设计问题:是否所有的培养基都可以进行高温高压灭菌操作?在这一案例中,讲解培养基的灭菌方法:(1)高压蒸汽灭菌法:适合于耐高温培养基,一般为0.105 MPa的高压下121℃持续灭菌15~30 min。(2)煮沸灭菌法:适合含丰富维生素等营养物质的培养基,培养基和水按比例添加至搪瓷缸,然后在电磁炉上加热,期间不断用玻璃棒搅拌,直至完全溶解。为避免糊底,当液体沸腾时须将搪瓷缸从电磁炉上移开,待液面回落再进行煮沸,如此重复3次即可。由于沸腾蒸发会造成水分的减少,故每次煮沸灭菌法须多加10~20 mL的水。此方法的重点在于展示操作的细节,而这正是教材无法体现的地方。(3)过滤除菌法:适合温度敏感的培养基,用0.22~0.45 μm的微孔滤膜过滤细菌,或者用25~100 nm的微孔滤膜过滤病毒[10]。在原理讲解后,播放自行拍摄制作的3个相关操作视频,引导学生理论联系实际,培养学生的知识运用能力。

2.“革兰氏染色”的案例

革兰氏染色是鉴别细菌种类的重要方法之一,对确定由食品微生物引发的感染疾病诊断和治疗具有重要意义。首先向学生提出问题:同样使用结晶紫和碘液染色,为什么革兰氏阳性菌(比如金黄色葡萄球菌)和革兰氏阴性菌(比如大肠埃希氏菌)会产生不同的颜色?带着这一疑问,在该案例的设计中,首先播放教师自行拍摄的“革兰氏染色过程”视频,在初染、媒染、脱色、复染这四个关键步骤讲解各自的原理,以及介绍最关键的原因:革兰氏阳性菌的细胞壁较厚、肽聚糖网层次较多且交联致密,导致其经乙醇或丙酮脱色处理后使得网孔缩小,结晶紫与碘复合物留在壁内呈紫色;而革兰氏阴性菌内结晶紫与碘复合物溶出后,经乙醇脱色和沙黄复染后呈现红色[11]。

3.诱发腹泻的“致泻性大肠埃希氏菌”与“副溶血性弧菌”快速精准比较鉴定的案例

夏季是食用海产品的旺季,然而海产品因海水压力或运输颠簸等原因易造成动物死亡,故其常以冷藏方式贮运,而刺身之类的海产品不再进行热处理加工。此外,夏季较高的温度会加速微生物繁殖、传播。上述因素综合导致夏天食用海产品更易发生腹泻。从腹泻病人的样本中最常检出的为致泻性大肠埃希氏菌和副溶血性弧菌,患者的症状极为相似,所以对这两种食源性致病菌进行快速检测鉴定具有重要的临床意义。但是常用的平皿培养方式,基本上只有一种现象来反映微生物的特征,这导致不同微生物之间的区分度不足。所以从多个维度来检测微生物的特征,能够提高微生物的鉴别精准度。设计问题:如何用一种培养基,从多个维度来区分致泻性大肠埃希氏菌与副溶血性弧菌?虽操作简单,但检测结果却不简单。

带着这一问题,在该案例的设计中,首先向学生介绍斜面培养基和平板培养基的制作方式、特点、应用范围,同时播放教师自行拍摄的“斜面培养基”制作流程。接着,具体介绍三糖铁琼脂(Triple Sugar Iron agar,TSI)的三个特征:(1)斜面层,产生红色、黄色或者黑色:a.TSI培养基含有乳糖、蔗糖和葡萄糖,只能利用葡萄糖的细菌,葡萄糖被分解产酸使斜面先变黄。b.因接触空气而氧化,加之细菌生长利用培养基中含氮物质,生成碱性产物,故斜面后来又变红。c.某些细菌能分解含硫氨基酸,生成硫化氢,硫化氢和培养基中的铁盐反应生成黑色的硫化亚铁沉淀。(2)底层,产生黄色:底部由于厌氧状态,酸类不被氧化,仍保持黄色;而发酵乳糖的细菌,则产生大量的酸,使整个培养基呈黄色。(3)动力观察:运动活跃的细菌会通过穿刺线扩散至整个培养基,而运动不活跃的细菌则仅沿穿刺线生长。基于上述三个特征,致泻大肠埃希氏菌表现为:TSI斜面产酸或不产酸,底层产酸,不产生硫化氢;副溶血性弧菌:斜面颜色不变或红色加深,底层变黄不变黑,有动力。因此,通过TSI培养基从多个维度区分了导致人体腹泻的致泻性大肠埃希氏菌与副溶血性弧菌,提高了致病菌的鉴定精准度,为临床制定正确可行的给药方案提供了重要依据,同时也加强了学生理论联系实际的能力。

4.微需氧细菌培养条件的案例

食品微生物种类繁多,仅国标检测中常见的有8种革兰氏阴性菌、6种革兰氏阳性菌以及多种霉菌和病毒。人的惯常思维是食品露天方式最常见的后果会造成细菌大量滋生繁殖,则设计问题:细菌的培养条件是否都一致?在这一案例中,介绍微需氧细菌,在食品微生物中常见的有空肠弯曲菌和幽门螺杆菌,它们的需氧量通常低于10%。而大气中的含氧量则高达21%,故微需氧细菌在食物环境中基本上不繁殖,而一旦进入人体,其生存环境的含氧量大幅度降低,则会迅速传代。此时播放教师自行拍摄的“三气培养箱”工作视频,该装置可以自动分配氧气、二氧化碳,提供微需氧菌合适的生存环境,让学生在课堂上了解实践操作,增进理论联系实际和学以致用。

(五)维护并开发案例

案例在课堂开展正式的教学实践,采用案例的引入、研讨、总结流程,随后根据试用结果进行修改和完善;定期对案例进行回顾,淘汰和修正与当前科研和实践不相符合的案例。

二、案例式教学法的实施

(一)授课对象

以本学院食品质量与安全系的大三学生为授课对象,第一届(68人)采用传统授课模式作为对照班,第二届(67人)采用案例式教学模式。

(二)变量控制

为提高教学法实施的效度和信度,对如下变量进行控制:两届学生的入学成绩接近,即学生的学习水平和各方面能力大致相等;相同的教师进行授课;相同的教学内容和进度;相同的教学设施和环境;相同的教材和参考书;相同的教学总时长;相同的评价指标;难度相近的测验试卷。