高校课程思政效果评价实证研究

作者: 李海英 饶鹏 林柳 蒙丽丽

[摘 要] 将技术接受模型应用于高校课程思政效果评价,构建感知易用性、感知有用性、学习意愿三者关系的概念模型,运用结构方程建模法对模型进行检验。结果表明,感知易用性、感知有用性均显著正向影响学习意愿,感知易用性显著正向影响感知有用性。最后,根据研究结论提出管理建议,并对研究局限和未来研究方向做出说明。

[关 键 词] 课程思政;技术接受模型;实证研究

[中图分类号] G641 [文献标志码] A [文章编号] 2096-0603(2023)15-0001-04

为全面推进高校课程思政建设,教育部于2020年5月印发《高等学校课程思政建设指导纲要》(以下简称《纲要》)。自《纲要》实施以来,高校课程思政建设全面推进,涌现了一批研究成果[1],其中,部分研究开始关注课程思政的实施效果,从评价主体、评价对象、评价内容、评价指标、评价方法等方面探讨高校课程思政效果评价[2-4]。这些研究在评价内容上以课程思政的实施和组织过程为主,评价的焦点集中于教师的授课内容,鲜少有研究关注学生对课程思政的态度和接受程度。

课程思政的目的是提高高校人才培养质量,通过发挥课程的育人作用,将价值塑造、知识传授和能力培养融为一体。要实现这个目的,学生对于课程思政的态度和接受显得尤为重要。技术接受模型能很好地解释用户对于信息技术的态度和接受度,被广泛用于信息化教学效果评价[5]。《纲要》强调要推进现代信息技术在课程思政教学中的应用。鉴于此,本研究将技术接受模型应用于高校课程思政效果评价,实证检验影响学生课程思政接受度的决定因素,并据此提出建议,以期改进和优化课程思政。

一、技术接受模型

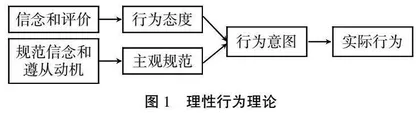

技术接受模型(Technology Acceptance Model)由 Davis于1986年提出,用于解释用户接受信息系统的决定因素[6]。技术接受模型基于理性行为理论而构建,该理论旨在预测和解释人类行为[7]。理性行为理论认为个人行为是由行为意图决定的,而行为意图则由行为态度和主观规范共同决定(图1):行为意图是指个人执行特定行为的意向强度;行为态度是指个人执行目标行为的积极或消极的感受;主观规范是指个人对于那些对他很重要的大多数人认为他应该或不应该采取特定行为的感知。行为态度由个人对行为的信念与对这些信念结果评估的乘积决定:信念是指个体对于执行特定行为所导致结果的主观概率;评价是指对结果的隐含评估反应。态度的决定因素表明,外部刺激只能通过改变个人信念结构的方式间接影响态度。理性行为理论认为,主观规范由个体的规范信念,即对特定个人或群体的感知期望和遵从这些期望的动机的乘积决定。

理性行为理论是一个通用模型,因此它没有对特定行为的信念进行具体说明。使用理性行为理论必须首先明确对于所研究的行为,哪些信念是显著的。Davis[6]对理性行为理论进行了改编,提出了技术接受模型(图2)。技术接受模型认为,感知有用性和感知易用性是用户信息系统接受行为的主要相关因素。感知有用性被定义为潜在用户对于使用特定应用系统会在组织环境中提高工作绩效的主观概率;感知易用性指的是潜在用户期望目标系统不费力气的程度。与理性行为理论类似,技术接受模型也假设计算机的使用行为取决于行为意图,不同之处在于技术接受模型的行为意图由个人对使用系统的态度和感知有用性共同决定。感知有用性和使用意图的直接关系是假设人们形成使用计算机系统的意图,主要基于对它提高绩效的认知评估。由于理论性和心理测量不确定,主观规范没有被纳入技术接受模型[8]。感知有用性和感知易用性共同决定使用态度,同时感知易用性直接影响感知有用性,感知易用性和感知有用性受各种外部变量的影响。

技术接受模型简洁、明了,同时兼具理论性和通用性,能够解释广大终端用户对计算机系统的使用行为,被广泛用于信息系统领域[9]。近年来,随着网络教学的兴起,技术接受模型开始用于评估教师的网络教学行为[10-11]。当前,互联网信息技术广泛应用于课堂教学,线上线下混合式教学逐渐成为高等教育教学新常态[12],《纲要》也强调要推进现代信息技术在课程思政教学中的应用。本研究将技术接受模型引入课程思政效果评价中,分析影响学生接受课程思政的关键因素,据此提出建议和措施,为优化和改进课程思政提供参考和借鉴。

二、研究假设

Davis等[8]的实证研究表明,短期而言,态度对行为意图影响较小,长期来看,二者的关系不显著。于是,他们提出了仅基于感知易用、感知有用和行为意图三者因果关系的简约模型,认为这三个因素能有效预测和解释用户行为。

(一)感知有用性与学习意愿

感知有用性是指用户关于使用特定系统对提高工作绩效的主观感受。Davis等[8]认为,在组织环境中,人们形成的意向行为是基于他们相信这些行为将提高他们的工作绩效的想法,而不仅仅是对行为本身所引发的积极或消极感受;行为意向主要基于认知决策规则来改善绩效,不一定会激活与绩效有关的正面情感;如果在决定使用特定系统时情感没有完全激活,人们的态度不能完全捕捉到绩效考虑对其意向的影响。因此,他们假设人们形成使用计算机系统的意向主要是基于对其如何提高他们绩效的认知评估。蔡燕等[12]关于直播课程学习意愿的研究表明,感知有用性显著正向影响学习意愿。

课程思政将价值观引导融入知识传授和能力培养中,旨在帮助学生树立正确的世界观、人生观、价值观。正确的“三观”对于个人的成长、成才大有裨益,意识到这一点将有助于激发学生学习课程思政的兴趣,实现思政教育内化于心,外化于行。对此,有以下假设:

H1:感知有用性正向影响学生课程思政学习意愿。

(二)感知易用性与学习意愿

感知易用性的重要性是基于自我效能机制,自我效能被定义为“对个人能多好地执行处理未来情况所需行动的判断”[13],该定义与感知易用性相似。自我效能被认为是行为的近端决定因素。系统越容易操作,用户的效能感就越强,对于执行行为序列的个人控制能力也越强。自我效能研究为易用性作为用户行为的决定因素提供了理论基础。课程思政的内容越容易理解,学生的效能感和控制感就越强,对课程思政的认知就越正面和积极,学习意愿就越强烈。对此,有如下假设:

H2:感知易用性正向影响学生课程思政学习意愿。

(三)感知易用性与感知有用性

易用性的改善有助于提高绩效。由于易用性的改进而节省的时间可以重新部署,使一个人能够以同样的努力完成更多的工作。如果易用性的提高有助于提高绩效,感知易用性将对感知有用性产生直接影响。因此,假设如下:

H3:学生对课程思政的感知易用性正向影响感知有用性。

根据研究假设,高校学生课程思政效果的概念模型如图3所示。

三、研究设计

(一)研究方法

问卷调查法是将要调查的内容化为一系列可测量的有机联系的指标,从而方便进行定量测量的一种方法。本文使用问卷调查法收集数据,通过网络调研平台问卷星生成问卷,向学生发送问卷链接,邀请填答。调查历时16天,共收到问卷173份,剔除无效问卷(填答时间小于60秒或大于450秒且量表题项选择同一选项),剩余116份问卷,有效问卷率为67%。受访学生中12%为男性,88%为女性,绝大多数(95%)是大三学生。

(二)测量量表

为适应研究背景,对相关概念的量表进行了微调。感知有用和感知易用的量表改编自Davis等[8],学习意愿量表改编自Zeithaml等[14],均为李克特七点量表(非常不同意1,非常同意7)。量表指标和题项如表1所示。

四、数据分析和结果

(一)量表信度

量表信度使用Cronbach’s α来衡量(见表2),α需在0.7~0.98之间,低于该数值量表的信度较低[15]。感知易用性、感知有用性和学习意愿的α系数均大于0.7,具有较高的信度。

(二)结构方程建模

1.模型和方程

图4是高校学生课程思政结构方程模型图,式(1)—式(3)是测量方程,式(4)和式(5)是结构方程。结构方程模型的评估使用两步法[16],第一步评估测量模型,对量表进行验证性因子分析,第二步评估结构模型,检验路径系数。

2.测量模型

测量模型使用验证性因子分析,评估量表的收敛效度和区分效度,结果如表3、表4所示。表3所有测量指标的载荷均显著(t>2),表4方差提取比例指数POVEI(proportion-of-variance-extracted Index)均大于0.5,表明量表具有收敛效度。变量相关系数平方小于POVEI,量表具有区分效度[17]。

3.结构模型

结构模型的因果关系用标准化解来解释,假设关系都得到了支持,假设关系也都在预测的方向上(见表5)。感知有用性(β2,1=0.79,t=7.69)和感知易用性(γ2,1=0.50,t=3.33)显著影响学习意愿,感知易用性(γ1,1=0.62,t=3.84)显著影响感知有用性。模型对因变量学习意愿和感知有用性的变异(R2)的解释分别为65%、19%。模型拟合优度统计量除CFI略小外,NFI、RFI、GFI均大于0.9的门槛值,表明模型可接受。

五、结论和展望

(一)研究发现

本文将技术接受模型应用于课程思政效果评价,构建感知有用性、感知易用性和学习意愿关系的概念模型,编制问卷,以学生为样本收集数据。数据分析结果显示,感知有用性和感知易用性均显著正向影响学习意愿,二者对学习意愿的解释能力高达65%,是提升学生课程思政学习意愿的关键影响因素。同时,感知易用性显著正向影响感知有用性,但解释能力不强,不到20%,表明感知易用性只是感知有用性的影响因素之一,提升学生对于课程思政的感知有用性除了感知易用性外,还应考虑其他因素。

(二)应用价值

高校课程思政是通过把思政教育贯穿于人才培养全过程,发挥课程的育人作用,提高人才培养质量。学生对课程思政的接受是检验课程思政实施效果的重要手段。从本文的研究发现来看,提升高校课程思政实效可从以下几方面着手。

1.加强课程思政内容建设

感知有用性是学生课程思政学习意愿的关键影响因素,表明可通过加强内容建设来提升学生对于课程思政的接受度。本研究中,感知有用性的均值达到了6.34(最大值为7),表明学生对于课程思政的有用性评价较高。从感知有用性的测量指标来看,可从拓宽视野、贴近课程内容、理论联系实际等方面着手,将专业领域的国家战略、法律法规和相关政策等思政元素融入课程教学,提升学生对课程思政的感知有用性,增强学习意愿。

2.合理安排课程思政内容

感知易用性是影响学生课程思政学习意愿的另一重要因素。本研究中,感知易用性均值为5.61,学生对于课程思政的感知易用性评价较高。从测量指标看,影响课程思政感知易用性的因素主要取决于思政内容是否清晰易懂、容易理解和不费力。因此,课程思政的内容设置应遵循科学原则,合理拓展专业课程的广度和深度,增加课程的趣味性和人文性,不断提升学生的学习体验。