陕西省科研经费“包干制”推进策略分析

作者: 赵立雨 樊缤绮 刘会芬

[摘 要] 2019年,李克强同志在召开国家杰出青年科学基金工作座谈会时提出,创新成果往往不是计划出来的,政府要为科研人员自由探索营造宽松环境。要持续深化科技领域“放管服”改革,进一步破除对科研人员的束缚,加快推进“放管服”的改革创新,大力推动“包干制”试点实施。次年,国家自然科学基金委员会第一次明确提出,“包干制”的试点展开应该先应用于国家杰出青年科学基金中的试验建设项目。在此之后,陕西省也响应国家号召,积极试点科研经费“包干制”政策。通过调查陕西省科研经费管理现状及“包干制”推行影响因素,发现当前陕西省在科研经费管理中存在制度刚性化、预算设计不合理、部门间缺乏信息共享、经费监管落实不到位等问题,并针对上述问题提出优化建议,以期对陕西省在科研经费“包干制”试点推行上起到一定的帮助。

[关 键 词] 科研经费管理;“包干制”;放管服

[中图分类号] G322.7 [文献标志码] A [文章编号] 2096-0603(2023)19-0073-04

一、引言

科研经费“包干制”从根源上体现出了对科研人员的尊重,但是在给予科研人员尊重的同时,科研人员也必须提高投入、产出意识,正确理解并使用科研经费“包干制”。自国家开展科研经费改革政策实施试点以来,产生了若干亟待改进的新问题:对科研人员的合法激励缺失(张川、张涛,2019)、科研人员获得感不强;包干内容把握不准确,放权后单位、课题组和个人之间权责不明晰;部分课题依托单位对放权政策落实不到位;“包干制”推广难(赵立雨、闫嘉欢等,2021)等,此类问题的存在将对科研经费“包干制”的真正落地造成阻碍,所以要厘清科研经费“包干制”的基本思路,发挥其服务于科研人员的核心理念,完善制度体系,为科研环境营造更好的氛围。从现有文献来看,较多学者关注科研经费管理对创新绩效的影响,但在“包干制”落地及推进方面,目前相关研究成果较欠缺,需学术界进行系统研究。

二、陕西省科研经费“包干制”实施现状

(一)政策实施现状

2020年,国家自然科学基金委员会首次提出在杰青项目中试点“包干制”,为响应国家号召,陕西省积极展开试点工作,以充分放权为目标,在信任的前提下做到放管结合,切实为科研人员减负,支持科研人员展开项目工作,推动省内科技发展。试点范围选取由省财政资助的自然科学基础研究项目,主要是基础研究人才类项目。该类“包干制”项目可在2020年进行申请,审核批复后于2021年公示并开展项目工作。在试点内容上,陕西省采用“包干制”政策的项目将在固定资助额度内不区分直接经费与间接经费,取消预算编写及经费支出科目比例限制,但是依据政策要求,支出必须包含在符合合理支出条件的范围内,尤其绩效支出必须符合工资制度管理要求。为确保经费合理使用,在项目负责人阅读“包干制”政策具体操作规范、列示条例、法律规定后,需签署经费使用承诺书,并在经费支出环节采用项目负责人签字报销的方式,明确权责划分。与此同时,相关管理部门也会对项目实施过程以及结题环节进行审核,落实放管结合的经费管理理念。在陕西省科研经费“包干制”管理文件中,还提到要加强绩效管理以及监督管理,强化结果导向,接受社会监督,对存在滥用科研经费及其他违法行为的科研人员进行追责。

(二)陕西科研经费管理现状

为了深入了解陕西科研经费管理现状,选取陕西高校科研人员及相关管理部门工作人员作为调研对象,发放问卷128份,回收有效问卷120份,有效率为93.75%。

1.推行科研经费“包干制”影响因素

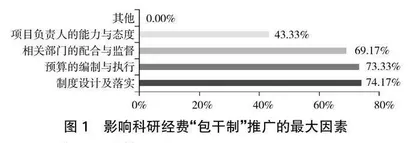

如图1所示,通过调研结果来看制度设计及落实、预算的编制与执行及相关部门的配合与监督是阻碍科研经费“包干制”推广最主要的因素,由此可见当前陕西省科研经费“包干制”在推行落地的过程中还存在诸多问题。

2.科研经费管理现状

在调查科研经费管理需要改进的地方时,69.17%的科研人员认为经费在使用中应当允许可以合理、及时、规范地调整预算,有61.67%的科研人员认为应当进一步优化经费拨付与研究进度的协调性,此外也有半数的科研人员认为需进一步明确经费使用和管理的责任主体及准确编制经费预算等,如图2所示。

财务处及科技处作为科研经费管理的主体部门及监督部门,是科研经费管理环节中不可或缺的一部分,其工作情况对科研经费管理有着重要的影响,如图3所示,在调查中发现,71.67%的科研人员都认为两部门最大的问题在于与其他单位及部门沟通不够,从而导致两部门存在工作效率不高、服务手段落后等情况。

在调查当前陕西省科研经费管理方面存在的问题时,有70.83%的科研人员认为存在科研经费制度设计不足,监管不到位以及经费管理制度僵化报账困难的情况如图4所示。因此,在回答关于加强单位科研经费工作中最需完善的地方时,69.17%的科研人员都认为加强信息化网络服务、简化报销流程及增加管理灵活性是急需解决的问题。

3.科研绩效激励方面

在对科研人员的激励方面,如图5所示,70.83%的科研人员认为要想进一步激发科研人员积极性,还需要改进科技人才评价体系,完善科研成果转化奖励及加强柔性化管理。

三、陕西省科研经费“包干制”实施问题分析

(一)科研经费管理制度缺乏灵活性

根据我国经济发展的进度,在科研经费投入力度加大的同时,国家推行科研经费“包干制”制度。但在科研经费实际使用的过程中,科研经费管理制度还存在刚性化,这是影响科研经费管理工作的一个重要因素。从图1调查结果可知影响陕西省科研经费“包干制”推广的最大因素,主要在于制度设计及落实与预算的编制与执行。陕西省部分科研单位在科研经费的管理上严格采取政策要求的管理制度,但是实施时却难以把握力道,实施过程中缺乏灵活性,为科研人员造成了诸多不便。

(二)科研经费预算管理缺乏合理性

当前陕西省科研单位的科研项目评价指标大多未与科研经费实际使用情况挂钩,而是通过项目申请类型和批复资金等来评估,这很容易导致科研人员忽视预算编制的重要性,也容易误导财务人员对项目科研经费实际使用情况的判断,进而降低科研经费预算编制的准确性和有效性。在调查陕西省科研经费管理需要改进的方面时,有69.17%的科研人员认为预算的调整应当具有灵活性。以往由于科研经费控制流程操作难度高,科研工作者在处理烦琐的调整程序时,会被迫选择违规使用资金。同时,陕西省仍存在科研经费预算的评估较为形式化,高校、科研机构在开展预算工作时没有采取有效的预算审核方法,仅仅是通过核对其是否违背规章制度的要求,这样评估出的预算编制缺少科学性,也缺少合理性。

(三)财务报销制度不完善

科研单位依据最新财务管理及监督管理要求,制定了一套既定的财务工作体系来辅助并监管科研工作。但是实施“包干制”将与常规财务工作产生冲突。首先,陕西省财务管理体系要求报销流程更加规范,并且项目组人员需要提供明细清单,而在“包干制”政策下,报销凭据简化,如对科研设备的采购使用更为灵活的包干机制,这类体现柔性化的包干制度在一定程度上无法与现行的财务管理体系相适应。其次,“包干制”政策下,项目劳务人员需提供劳务明细,但是劳务成本很难在科研经费科目中体现。最后,在全面预算管理背景下,通过对项目工作开展前编制预算,可以更好地监督项目工作开展后经费的使用情况,而采用“包干制”后,预算上的简化、审核调整时的柔性化管理降低了财务管理部门的监督职能,这导致“包干制”政策对财务制度的需求无法得到满足。

(四)绩效评价体系激励效果不明显

科研经费管理指标的选取可以使用科研经费配套绩效评价考核的方式,绩效评价制度体系是评估科研人员科研成果产出情况和科研经费使用有效性的基础。通过调查问卷发现,有60.83%的受访者认为科研单位绩效工资分配存在问题,如图4所示。经过问卷调查与访谈,发现陕西省科研机构与高校都设置了科研经费评价机制,但是机制的设计还有待完善。对于各大科研单位而言,衡量科研效益的方式就是看实际的科研产出成果,并通过进一步的研究做出理性评判,从而考量科研产出所带来的社会效益以及经济效益。自然科学的研究成果通常比社会科学的研究成果更好度量,文科类科研项目相较于理工科而言大多用论文发表的数量、所发表期刊等级及影响因子等作为评价指标,但这可能会存在“重量轻质”的现象。同时,对于课题组成员而言,其工作内容缺少量化指标,在绩效激励方面往往只以论文作为激励标准,对有贡献的成员没有激励作用。

(五)科研经费监管难度较大

科研经费一般包括来自企事业部门的横向科研经费、陕西省政府支持的纵向科研经费和高校日常普通业务科研经费。申报立项获得批准后,经费方能进入科研机构或高校的财务账户。由于在经费流转过程中涉及环节众多且情况较为复杂,因此,监管部门如何实施监督管理成了一大难题。在此次调查中,有59.17%的受访者认为在科研经费的监督问题上需要加以完善。

从相关管理部门的角度来看,科研项目大多独立管理,与资产管理脱钩。科技处工作人员认为项目初始的立项环节以及项目最后的结项环节属于其管理范围,而科研经费在实际使用的过程中不受其管辖,所以同样也容易忽视对科研经费使用过程中的重视。财务处属于经费核算方,其主要关注的是科研经费在实际使用过程中的真实性及合理性,对科研经费管理关注不足。部门间缺乏协同管理,存在监管盲区,出现问题时无法避免各个部门相互推诿的情况。

四、科研经费“包干制”推进策略

(一)灵活管理制度,加大放权力度

陕西省科研经费柔性化管理可以配合国家放权一起发挥效用。一方面,在政府充分放权的基础上,应提高科研经费的间接费用比例,保证科研人员的人力资源补偿,从而提高对科研人员的激励效果。另一方面,政府管理部门充分放权后,课题承担单位在确定科研经费使用目标后,可以减少经费使用中的行政手续,简化经费预算流程,保证下放的权利能够“接得住”。具体可以根据科研活动实际需求,制定相应经费内部报销制度,节省科研人员花费在财务报账上的时间,使他们集中精力潜心科研。在接权方面,未实施“包干制”的项目可以进一步简化预算编制的科目数量,将如设备费等预算科目减去,而实施“包干制”的项目应进一步将预算减免制度落实到位。为减轻科研人员的事务性负担,对于难以取得发票的住宿费等费用,发包单位可以选择具体费用包干方式,对差旅费实施单独包干。

(二)明确“包干”范围,落实权责分配

在推行科研经费的“包干制”时需定好规则,正确评价科研人员劳务价值的同时,明确可以进行包干的费用种类,避免存在滥竽充数的情况。在国家“包干制”实施细则中,明确了有关机构可以以项目包干原则为基础,综合运用对科研单位、课题组以及技术人员的总体包干、部门包干等多种形式实施包干,并结合项目的承接单位情况与科研人员绩效评价结果,陕西省“包干制”实施也可以此为依据进行管理,同时对以前年度科绩效评价较高且未出现负面清单列示行为的单位和个人,可进一步加大包干扶持力度,从而起到激励作用。若发现科研经费“包干制”的科研人员出现弄虚作假行为,可以选择逐步缩小包干范围或者取消其包干资格。