学前教育专业学生职业认同感的现状及教育策略

作者: 王亚萍

[摘 要] 职业认同是指对职业角色及职业本身的行为倾向、体验及积极认知的综合体,是职业发展过程中的关键指标,是个体从事该职业的内部驱动力。作为未来的学前教育工作者,学前教育专业学生的职业认同将直接影响其对学前教育工作目标、社会价值所持有的看法,影响其对学前教育工作的态度,进而影响学前教育事业的发展。以此为主题开展问卷调查,发现现阶段学前教育专业学生职业认同总体呈现中上水平,性别、年级、班干部工作经历和报考意愿会影响学生的职业认同水平。因此,除了良好社会氛围的营造,在学校教育中,应该引导学生重视理论和实践的学习,重视不同年级学生的差异化指导,引导学生积极参与班级管理等,加强学生的意志力培养。

[关 键 词] 学前教育专业;职业认同感;现状;对策

[中图分类号] G645 [文献标志码] A [文章编号] 2096-0603(2023)24-0125-04

一、前言

学前教育阶段是儿童成长的关键时期,影响个体一生的成长。随着我国教育事业的飞速发展和对高素质人才培养的极度渴求,加之《中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》等文件的出台,政府和大众越来越重视学前教育,从教育部统计全国幼儿园数量可以看出,我国幼儿园数量正在逐年增加。基于此,提高学前教育质量,强化教师能力提升逐渐成为学前教育领域的热点话题。学前教育专业学生是学前教育师资队伍的主要来源,对未来学前教育事业的发展起着基础性的作用,他们对于幼儿教师的职业认同水平将直接影响到在校期间的学习效果、未来的职业倾向和职业能力[1]。

关于幼儿教师职业认同的研究由来已久,不同研究者从职业认同的定义、维度和影响因素等方面开展了大量的理论和实证研究。研究者普遍认为,幼儿教师的职业认同是幼儿教师对本职工作的认可程度,直接影响其工作的态度[2]。谭日辉在研究中指出职业认同是个体对自己所从事的学前教育工作有主观上的内在接纳[3],从而自觉服务于学前教育行业的精神状态,而且,个体的职业认同水平往往在本科学习的阶段就开始逐步稳定下来。由此可见,只有掌握准幼儿教师的职业认同现状,剖析影响其职业认同的因素,并为学前教育人才培养提供建议,才能真正促进其未来的职业成长。因此,本研究对本科院校的学前教育专业学生进行问卷调查,在了解学前教育专业学生对幼儿教师职业认同现状的基础上,进一步探究其影响因素及存在的问题,旨在为学前教育专业的人才培养提供可靠的理论依据和建议。

本研究认为学前教育专业学生的职业认同是指在其专业学习中,萌生对学前教育教师岗位特点和自身工作匹配度等方面的理解和认识,对学前教育教师的职业意义、价值等秉持正确的评价,保持对学前教育事业的积极情感体验,愿意为达成职业要求而不断努力、克服困难,并乐意为此积累理论和技能的准备。因此,本研究将学前教育专业学生的职业认同分为五个维度,职业认知、职业情感、职业意志、职业价值观和职业准备[4]。

二 、研究方法

(一)研究对象

本研究选取山西省太原市本科院校学前教育专业的全日制在读本科生,采用整群方便取样法,共发放问卷1021份,其中有效问卷888份,有效率为86.97%。有效问卷中男生30人,女生858人;大一年级学生208人,大二年级学生187人,大三年级学生336人,大四年级学生157人;家庭所在地为直辖市和省会城市的学生57人,其他城市的学生123人,县城的学生303人,乡镇和农村的学生405人。

(二)研究工具

本研究选用的问卷改编自刘萍编制的学前教育本科生职业认同调查问卷[2],该问卷共有30道题,分为职业认知、职业情感、职业意志、职业价值观和职业准备五个维度。问卷采用李克特5点计分法,以平均分代表各维度得分,得分越高,说明学生的职业认同水平越高。在本研究中,改编问卷的克隆巴赫α系数为0.933,信度良好。

(三)数据处理

本研究采用SPSS 17.0对数据进行录入和分析。

三、研究结果及分析

(一)学前教育专业学生职业认同的总体水平分析

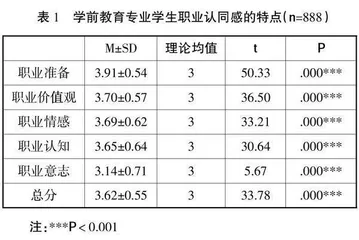

本研究首先对各维度及职业认同水平总分进行统计,并与理论均值进行比较,分析学前教育专业学生的职业认同情况。如表1所示,学前教育专业学生的职业认同感平均分为3.62,显著高于理论平均值3(t=33.78, P<0.001)。对各维度得分进行分析,发现各维度分数均显著高于理论均值,但是职业准备分值最高,职业意志得分最低。进一步的统计分析显示,职业准备分值均显著高于其他维度分值(P<0.001),职业意志分值均显著低于其他维度分值(P<0.001),职业认知显著低于职业准备、职业价值观和职业情感(P<0.05),职业情感和职业价值观无显著差异(P=0.44)。

由此可见,学前教育专业学生的职业认同呈现中上水平,这与已有研究结果一致[5]。从分维度来看,学生职业准备分值较高,这说明学生掌握一定的专业知识和能力,自觉为未来的职业发展做好知识和经验的准备。但是职业认知和职业意志分数较低,即在其对职业特点等的认识方面以及在从事职业的坚持性方面得分较低,也就是说,学生尚未对学前教育教师的职业形成清晰、明了的认识,在面对职业中可能存在的问题时,容易放弃,难以自觉克服困难,树立坚定的职业信心。

从具体题目分析,发现“为了积累教学经验,我会认真对待幼儿园教育实习”“为了将来当好幼儿教师,我会努力学习心理学专业知识”和“幼儿教师这一职业神圣而光荣”等得分较高;“毕业后即使有选择其他职业的机会,我仍会选择做幼儿教师”“即使将来工资待遇低,我也会当幼儿教师”等得分较低。

综上所述,可以发现学前教育专业的学生在职业认同水平上表现良好,学生能够理解并且认同幼儿教师工作岗位的意义,树立崇高的教育理念,能够自觉为未来的工作岗位积累理论和实践的经验。但是对于幼儿教师职业特点,尤其是对自身素质与幼儿教师职业匹配度的认知上存在偏差,对于从事幼儿教师职业的信心和坚持性不足。其中表现最为明显的就是面对就业带来的社会压力时,难以适应并积极作出应对,更多的是选择逃避工作。

(二)职业认同感影响因素分析

本研究通过对数据结果进行推断统计分析,发现性别、年级、班干部工作经历和专业报考意愿均会影响学前教育专业学生的职业认同感水平。首先,从性别上来看,男生群体的职业准备水平(3.61±0.71)明显低于女生(3.92±0.53)(t=30.13,P=0.024<0.05)。其次,从年级来看,不同年级的学生在职业认知、职业情感、职业意志、职业价值观、职业准备和职业认同总水平上均有显著差异(P<0.001),其得分均表现为自大学一年级开始,随着年级的增长,得分逐渐降低,直到大四有所提高。再次,从班干部经历来看,有班干部经历的学生在职业认知、职业情感、职业意志、职业价值观、职业准备和职业认同总水平上均显著高于无班干部经验的学生(P<0.01)。最后,从专业报考意愿来看,不同报考意愿的学生在职业认知、职业情感、职业意志、职业价值观、职业准备和职业认同总水平上均有显著差异(P<0.001),尤其是第一志愿录取的学生各项得分均显著高于其他志愿批次录取的学生(P<0.05),前三个志愿录取的学生各项得分均显著高于其他批次或调剂录取的学生(P<0.05)。

关于职业认同感的研究已经指出,影响职业认同感的因素多种多样。本研究从人口学资料入手探索其对学前教育专业学生职业认同感的影响,结果发现不同性别的学生在职业认同感的整体水平上差别不大,但是男生在为职业积累知识和技能的职业准备方面所做的努力不足,仍需要加强和提高。已有研究表明,男性幼儿教师得到他人及社会的支持力量比较少,因受传统观念的影响,其自身的职业信念不足,这一点在学前教育专业男学生身上有所体现[6]。因而对于男生,需要给予正确的职业认知指导,转变其关于职业认识的错误观念,激发其学习的动力,提高自我效能感。

从年龄来看,大一学生的各项水平得分都是最高的,随着年级的增长,其得分先降低后升高,这说明学生具有对学前教育的热情,但随着学习的加深,对社会和自身的认识逐渐加深,可能会带来得分在一定程度上降低,但是直到大四,临近毕业和就业,学生综合自身条件,其对于从事学前教育岗位的信心和坚持性在逐步增强。本研究还发现,班干部的工作经历可以帮助学生提高职业认同感,这可能是由于两方面的原因,一是班干部的工作经历锻炼了学生各方面的能力,磨炼其意志力,使其对自身的岗位胜任力有更清晰的认知。二是班干部的工作任务可能接触到更多的学前教育相关信息,对岗位有更清晰的认识。另外,本研究发现,学生的报考志愿显著影响着职业认同水平,这与已有研究保持一致,作为第一志愿的学生,其对学前教育行业有充分的兴趣,对教育行业有十足的向往。

(三)影响职业选择的原因分析

研究发现,学生选择学前教育事业的原因主要集中在对幼儿的喜欢、良好的发展前景、良好的就业前景和对于教育事业的热爱;而在不选择学前教育事业的原因调查时,发现60.14%的学生认为幼儿教育工作责任大,工资待遇和付出不成正比,17.04%的学生认为自己的岗位胜任力不足,9.11%的学生认为幼儿教师工作岗位社会地位低,没有保障,也有学生提到,自己不从事学前教育事业的原因是信心不足,认为自己的性格等原因无法胜任教师岗位。

由此可见,学生从自身出发,对教育事业尤其是幼儿教育事业十分感兴趣,但对是否选择学前教育事业仍然更容易受到来自岗位社会压力的影响,也有部分学生受到自身信心不足,岗位胜任的效能感不足的影响。

四、教育策略

上述调查情况表明,学前教育专业学生职业认同感水平总体状况良好,但是仍存在职业认知的偏差和职业意志力的不足,男生的职业准备水平需要进一步关注。因此,在对学生开展专业课程教学时要关注学生职业认同水平的不同,关注学生自我效能感的提高和对于社会压力的正确引导。针对调查中呈现的职业认同感的影响因素,本文就如何增强学前教育专业学生的职业认同感提出几点建议。

(一)营造良好的社会氛围

良好的社会氛围直接影响学前教育专业学生的职业选择,应为提高学生的职业认同营造良好的社会氛围,即提高幼儿教师的经济地位和社会声望[7]。从访谈中可以发现,学生普遍认为幼儿教师的工作责任较大,但是收入与付出不符,这个因素直接影响学生对从事学前教育事业的决心。因此,从社会的角度出发,为学前教育工作者提供良好的工作环境,借助媒体等对幼儿教师的崇高性和专业性进行正确的引导,减轻其社会压力,可以为学前教育专业学生职业选择解决后顾之忧,推动其克服各种困难潜心于学前教育事业。同样,学前教育专业学生的成长也在反向推动幼儿教师的社会声望,在学校教育中,应重视学生的专业化程度,对学生的专业能力有严格的标准,对于幼儿园来说,则是落实幼儿园教师准入制度,严把幼儿行业入门关。

尤其是对于男生,作为未来幼儿教师的重要组成部分,男生的职业认同直接影响着学前教育教学梯队的组成。社会氛围对于男性幼师的职业角色定位有失偏颇,认为男性幼师的细心、耐心等有限,在承担幼儿教育时存在一定的性格劣势,在这种引导下,男性幼师的职业认同感明显不足,因而对于男生来说,人际支持、社会氛围显得尤为重要。通过教师教学、家庭力量和社会氛围的联合引导,尤其是完善相应的政策体系,兼顾两性各自的特点,给予男性幼师群体更多的支持,进而树立正确的职业观念,督促自身的学习和成长,树立良好的职业信心。