类型教育背景下艺术高职校古诗词跨学科教学研究

作者: 汤先红

[摘 要] 艺术高职校古诗词跨学科教学是类型教育背景下的时代吁求,也是构建职业学校语文教学与专业实践相融合教学模式的有效尝试。通过研究古诗词跨学科教学理论,构建实施路径、实施模式以及评价标准,旨在突破语文学科自身发展的界限和藩篱,实现学生关联思维与跨界能力的培养,最终提升学生的核心素养和跨学科素养。

[关 键 词] 类型教育;古诗词跨学科;艺术高职校;教学构建

[中图分类号] G712 [文献标志码] A [文章编号] 2096-0603(2023)26-0085-04

培养学生的核心素养已成为世界各国教育改革的重要命题,核心素养是课程育人价值的集中体现,就学科属性而言,它是多学科融合的体现,本身就具有跨学科和协同育人的特性。2019年,国务院在《国家职业教育改革实施方案》中明确提出职业教育是一种类型教育,必须以职业能力为本位,促进产教融合、校企合作。职业教育有其独特的类型化特征,即人才标准的技能性、知识技能的融合性、双元育人的协同性。[1]2020年,《中等职业学校语文课程标准》又明确提出语文教学应该在深化产教融合、校企合作的背景下,创设与行业专业相近的教学情景,探索中职语文教育与专业实践相融合的教学新模式。由此可见,核心素养与跨学科教学已经是当前教育教学改革的深水区。

古诗词作为中华优秀传统文化的重要载体,是语文教学中必不可少的教学内容,因其在语言构建、思维逻辑、审美维度、文化传承等层面的全域性,具有与学科或是专业相似的素养目标,又有着德育感化、人文浸润、美学熏陶等诸多潜隐功能,在一定程度上既可与立德树人的教育目标高度契合,又可以提升学生的核心素养和跨学科能力。艺术高职校古诗词跨学科教学研究正是时代命题下的探索与实践,以期能够推动职业学校语文教学改革的燎原之势。

一、艺术高职校古诗词跨学科教学实施的理论依据

“跨学科”最早由美国哥伦比亚大学伍德芙提出,20世纪80年代传入我国,学者杜惠洁、舒尔茨认为,跨学科教学就是以一个学科为中心,在这个学科中选择一个主题,围绕这个主题运用不同学科的知识,对所指向的共同题目进行加工和教学设计。它的意义在于使各学科得以交叉成一个知识点或者将知识点进行串联,促使多门学科在教学中融会贯通。跨学科教学需要学科教学和跨学科教学在适当对话与合作的基础上,相互补充和相互支持。[2]它的谱系之源就是学科教学事实的存在,根据教育学的分类形式,学科在这里仅指狭义层面的学科,也就是学校教学的科目,如语文、美术、德育、艺术等,专业特指高等学校或是职业学校根据培养目标而设置的教育基本组织形式。

艺术高职校的艺术专业设置涵盖艺术设计(视觉传达、环境艺术等)、艺术表演(声乐、器乐、舞蹈)、播音与主持等专业,与文化艺术类产业的发展需求相连,以培养掌握本专业知识和技术技能的高素质人才为培养目标。其专业在一定的学科范围之内或是几种学科的联合,职业学校中,学科和专业并存是特有的现象,二者密切相关,相互依存。正是语文与艺术学科的“互文性”,才使得古诗词跨学科教学得以生发。

任何一种教学的实施,必须有一定的理论依据,古诗词跨学科教学的理论依据主要有以下三方面。

(一)建构主义理论

20世纪90年代初,建构主义开始在西方教育界逐渐形成,其中最为杰出的代表人物是瑞士心理学家皮亚杰(J.Piaget)。建构主义教学以学生为中心,“情境”“协作”“会话”和“意义建构”是其学习理论中的四大要素。建构主义强调学习是一种社会活动,需要在一定的情境中和教师或者同伴之间协作、交流与讨论来解决问题,从而真正形成意义建构。[3]学习过程不是学习者被动地接受知识,而是积极地建构知识的过程。尤其是学习观层面的建构性、社会互动性和情境性,建构性的关键在于调动学生联系生活实际,主动加工、建构自己的知识;社会互动性着力于学以致用;情境性意指学习要在真实的情境中思考。建构主义知识观和学习观,为古诗词跨学科教学提供了理论指引,创设想象语境,让学生主动构建对古诗词的意象、意境和情感的理解,创设想象情境加深学生对职业的想象以及社会互动性。

(二)多元智能理论

加德纳认为人的智能是多种能力的组合,包括语言、空间、音乐、逻辑等八种智能。他强调智能的多样性、差异性、创造性和开发性,注重学生多元智能的协同发展。在学生观和教学观中,多元智能理论强调每一种智能是建立在学生多样的学习体验和丰富的学习经历上。古诗词跨学科教学的实践着力于学生多元智能的发展,盘活语文学科与其他学科之间的融通,让学科之间、知识之间、素养之间建立多维化的结构形态,培养学生语言运用、审美空间探究、修辞逻辑运用、文化传承方面的综合素养,构建跨学科搭建知识网络的能力,涵养学生的性情,提升学生终身学习的能力。

(三)统觉联合理论

德国著名教育家赫尔巴特认为,教学内容不应当按照学科名称分割开来。[4]他提出统觉联合理论,强调学科间的融合。统觉就是两种类似的观念或观念团的相互作用,使两者或多或少地都受到对方的改造,最后两者融合在一起。[5]统觉在某种意义上具有知觉和观念两种属性,在教育中,感觉活动是通向精神活动的最重要的一环,它会形成思想之环。在统觉的作用下,人的头脑里的观念逐渐被整理、改造、补充,最后形成一个各部分相互联贯统一的观念体系,即思想之环。这种思想之环具有一种力量,它能克服和排斥环境中不适合自身的事物,并吸收融合适合于自己的事物。这种思想之环一经建立,就能产生适当的兴趣和欲望。[6]因此,在教学中,要注重统觉的作用,注意新旧观念的运动,寻求学科间的融合,以利于形成知情意的思想之环。依据赫尔巴特统觉联合理论,可得出各种知觉的调动有利于古诗词意象的有效提取与转译。

二、艺术高职校古诗词跨学科教学构建

(一)实施目标:以中国学生发展核心素养和跨学科素养为目标定位

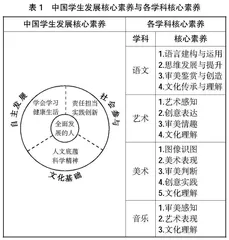

中国学生发展核心素养培育,是现代课程改革的重要环节。围绕这些目标和要求,职业学校的教学样态、教学手段、教学评价等要素也会发生相应的变化。中国学生发展核心素养以培养全面发展的人为核心,分为文化基础、自主发展、社会参与三个方面,综合表现为人文底蕴、科学精神,学会学习、健康生活,责任担当、实践创新六大素养,具体细化为国家认同等十八个基本要点。[7]因此,积极寻求各学科在核心素养培育上的育人特点,形成学科合力,是培育学生发展核心素养和综合素养的必经之路。语文、艺术、美术和音乐因其在核心素养上有着审美和文化的共通点,这便是古诗词跨学科教学探究的目的所在。

(二)实施路径:构建“古诗词+专业”“跨学科学习共同体”两大融通载体

艺术高职校古诗词跨学科教学实施是在类型化特征的指导下,在中国学生发展核心素养和跨学科素养目标定位下的实践与探索,旨在从人的成长发展与适应未来社会的角度出发,跨学科、跨情境地培养对每一个人都具有重要意义的素养。

1.“古诗词+专业”跨学科教学

在教材的二次开发过程中,打破单元章节,融合专业教学内容,从类型教育特征角度,厘定古诗词教学内容,从精通、融通、会通三个层级进行项目化教学,让学生在真实情景中探索学习,通过创设情境、选定项目—分解项目、制定计划—审定决策、探究任务—项目实施、介入引领—项目汇报、展示交流—活动评价、反馈修正六个环节,将实践和知识结合起来,在综合性的知识学习和多样态的学习方式上,使分散的知识得以整合,知识、技能以及情感态度等转化为素养,并进行跨学科渗透。

(1)精通——古诗词跨学科教学维度与探究基础

古诗词跨学科教学的探究基础是针对艺术类高职在古诗词语言、意象、意境、情感、审美、思维等方面明显不足的情况下而开展的一项教学实践,目的是激发学生的学习动力,促进艺术类高职生自主探究的活力。在实践中,譬如古诗词意象,通过以下要点进行:

精通是古诗词与专业跨学科相融合前提下的一次基础量变,从表2可以看出,方向、维度、主题以及探究要点,几乎涵盖诗词教学的方方面面,在对接语文四大核心素养的同时,渗透着专业教学的内容,呼应着中国学生的发展核心素养,对接下来的跨学科融通有着全方位的托举。

(2)融通——古诗词跨学科教学主题与融通探究

基于古诗词与专业在审美和文化上的素养共通点,结合学校环境艺术、视觉传达等专业的教学需求,着力在审美空间、情感美学、修辞逻辑、文化理解四个方面形成契合点,经过实践和摸索,现将审美空间和修辞逻辑融通点举隅如下,见表3。

古诗词与专业的跨学科融通不是简单的知识点堆砌,而是精准把脉二者之间的融通点,进而融合、贯通、生发,使得学科素养之间向着更宽广的深度开掘。

(3)会通——古诗词跨学科教学项目化与创意生成

基于精通和融通的创设,针对学校专业课程以及学生需求,在《中等职业学校语文课程标准》和职业教育特征的引领下,进行跨学科资源、情境的整合与实践,形成以庭院·景观、自然诗画、音诗画舞融媒介式、地域文化承接式四大跨学科学习项目,以学生个人生活、社会生活、职业生活中真实的现象及问题为探究聚焦点,将其深度综合为更深刻的学习议题和更广阔的学习视角。庭院·景观项目孟河田园景观设计,从言、象、意三个层面,汲取诗词中景观元素,设定组合方式,在水体、植物、山石的选择上,注意意境氛围的相通。植物景观的选择具有文化意义上的隐喻性质,君子比德、天成境界等美学意义,局部上职业素养、职业道德等细节渗透,无不闪烁着课程思政的影子。最后以职业情境进行展示和交流,实现动态文本、静态文本、有声书、文化表演等多样化跨学科教学资源的有效生成,进一步革新了既有的教学资源。

“古诗词+专业”的项目化实施以诗词为集群,在精通、融通的基础上会而通达。庭院景观大项目中,语文学科教师围绕“诗词意象与情感”,通过“景观意象转译”“景观意象的人文内涵”等互动式问题开展教学,专业教师围绕景观设置的手法(如漏景、框景等)、留白、四时季相以及水体风声的呈现上进行实境研学,学生通过市场调研景观意象的审美与文化,辅以文旅融合浸润式场景进行创意表达。项目最后,学科教师和专业、企业导师一起引出“庭院景观”的设计与推广。课堂灵活、场景丰富、迁移有效,既呼应职业情境,实现学科情境的有效迁移,又打造跨界时效课堂,实现语文素养与专业素养的相依相生,德育与美育的共长天一色。

2.“古诗词+专业”跨学科学习共同体活动载体

“学习共同体”本来是一个社会学概念,最早由布朗(A.Brown)提出,主张与学者、师生、相关领域中的专家等人才资源建立相互合作、支持的“学习共同体”。1995年,恩内斯特·博耶尔在著作《基础学校:学习的共同体》中首次提出教育学意义上的“学习共同体”概念。在我国,随着理论研究的不断深入,在教育教学上不断衍生出多样化的延伸概念,如“课堂学习共同体”“网络学习共同体”“教师专业学习共同体”等,可以说触及了教学改革的多样态,拉伸了教育教学场域和空间。鉴于此,构建古诗词跨学科学习共同体既是职业教育“三教”改革的需要,又是学生成人、成才以及终身学习的需要。在古诗词跨学科学习共同体的建设过程中,依托学校文乐节和阅读节,力求实现第一课堂与第二课堂在拓展与延伸意义上的共循环和同沉浸。先后组织了诗词扇面画、诗词手作大赛和诗词藏书票大赛,学生根据诗词,剖析诗词意象以及画意转化、构图方法、色彩呈现和情感氛围等,在教师、同伴和企业工程师的协作下,以音、诗、舞、画为外衣,以联动方式打开专业、阅读、人文学科之间的窄门,进行创意设计和展现,其构建示意图如下:

(三)实施过程:以行动研究为导向确立螺旋上升的实践流程