高校外语教师信息技术教学能力素养建构路径

作者: 王小勤

[摘 要] 人工智能高度赋能的时代,教师的现代信息技术教学能力对于教育改革的顺利推进有着举足轻重的作用。从实证研究角度探讨高校外语教师的信息技术教学能力素养建构,运用联通主义学习观,从主观能动与社会环境、教师个体与师群团队、教学理论与教学实践、教师“教”与学生“学”这四个方面来建构信息技术教学能力素养,扎实助力信息技术赋教、赋学。

[关 键 词] 高校外语教师;信息技术教学;能力素养建构;联通主义学习观

[中图分类号] G645 [文献标志码] A [文章编号] 2096-0603(2023)30-0021-04

一、引言

Intelligent Technology(智能技术)带来的“第三世界”引发了人们对大数据、云端、“互联网+”等现代信息技术的极大关注。《国家中长期教育改革与发展规划纲要(2011—2020)明确指出:信息技术对教育发展具有革命性影响,必须予以高度重视。高校作为未来智能+产业参与人员的人才摇篮与孵化池,必须进行人才培养理念、方式与结构等的变革,进行现代化的智能+教学,即“智慧教学”。2020年4月,教育部高等学校外国语言文学类专业教学指导委员会发布《普通高等学校本科外国语言文学类专业教学指南》,提出智能化时代的外语教育教学必须跟上科技创新步伐,深度融合现代信息技术,促进人才培养的理念、内容、模式和方法的改革[1]。教育的封闭性很大程度上体现在教育从业人员的观念认识上。在关于高校推进教育信息化的障碍调查分析中,主要障碍选择都集中在教育从业人员身上[2]。作为高校教育的主要承载者和引领者,高校教师正处于信息技术应用教育变革的“风口浪尖”,必须改变传统的教育理念和模式,加快建构信息技术教学的核心素养。教师需要更新教育理念和培养目标,促进跨越式、交叉式、参与式、融合式、数码化、项目化等深度教学改革,鼓励多元化边界和多元使命,实现为国育才的新文科使命[3]。

二、高校外语教师信息技术教学能力素养研究方案设计与实施

为揭示高校外语教师对于信息技术的认知、能力和意愿以及在日常教学中的使用数据与相关趋势,归纳实际教学中现代信息技术的融入情况,反映高校外语教师在课件制作等实际授课中信息技术教学的情况,进行问卷调查。对于教师信息化教学能力构成要素的界定,国内外尚无统一的标准或框架[4]。这一概念最早是由美国图书检索技能演化而来。本调查问卷主要参照陈坚林的说法,将“信息”与“素养”分别定义为信息技术应用发展的背景及人们的道德规范、技术知识水平和能力等[5],从态度、意愿、能力、综合等维度关注高校外语教师的信息技术教学情况。调查问卷主要分两个部分:选择题(包括单选题和多选题)和填空题。其中选择题分为参赛教师基本信息(包括性别、年龄、高校教龄等)和与教学相关的信息技术使用,填空题主要是针对本次大赛的情况进行富有教师个性特色的补充归纳。问卷调查问题设置的多类型有利于保证问卷的信度和效度。

(一)样本的择取与分布

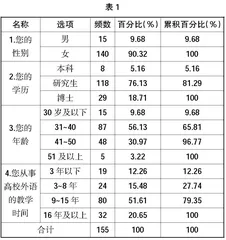

本次问卷调查参与人员主要为广东省的高校外语教师。其中性别比上:男教师15名、女教师140名;年龄分布上:30岁以下15人、31~40岁87人、41~50岁48人、51岁及以上5人;学历上:本科生8人、研究生118人(占比高达76.13%)、博士生29人。通过问卷星这一互联网调研平台,从而进行在线调查与实时记录,共计回收调查问卷155份。以下表1为本次参与调研的教师信息汇总表。

(二)样本数据的处理

问卷的收集主要通过问卷星统计平台自动生成的调查报告,报告包含所有本次调研的单项数据的汇总以及整合。同时运用SPSS 22.0数据分析软件对收集到的数据进行处理和描述性统计分析,通过对调查问卷的相关维度进行数值换算,从不同维度把握现如今高校外语教师对于现代信息技术的使用数据与趋势。

三、高校外语教师信息技术教学能力与意愿的调研结果与分析

第一,从高校教师的态度即“现代信息技术与日常教学”的相关性上进行关注。根据调研数据显示,高校教师对于现代信息技术对日常教学的认可度较高,正向反映了现代信息技术对于日常教学的重要程度,其中认为“非常重要”的占比57.42%。

高校外语教师通过整合现代信息技术与日常教学,根据教学目标与教学的实际需求,选取符合学生认知和思维发展的现代化教学资源,进行合理、科学、有序的教学媒体创新资源的应用。合理创设教学情境,将课堂节点教学目标对接信息技术,找到最佳融合点,激发学生课堂学习兴趣。魏非等提出了教师信息技术应用能力分解的基本思路,可同时兼顾组织视角、能力视角和教学视角的需要开展能力分解,但能力的界定必须与具体任务相联系[6]。当然,信息技术应用到课堂中,并不是教师与技术的简单累加,而是将技术嵌入教学环节(线上和线下),服务于教学活动整个过程。

第二,对于“高校外语教师的现代信息技术教学能力和意愿”这一问卷维度,通过对问卷调查中能力和意愿相关调研题目运用SPSS软件进行数据整合和处理,主要总结为以下两个方面:

1.关于高校外语教师的现代信息技术教学能力和意愿——性别角度

从文末表2中可以看出,男女教师的综合评分差别不大、基本持平。这说明在能力评分维度(F=0.07,P=0.935)和意愿评分维度(F=0.03,P=0.956),性别差异方面并不显著。但是对于“如果学院或者学校组织信息技术教学方面的培训,您会因什么情况而缺席?”这一问题的回答,男女教师则呈现出了明显差异。不得不说,目前女性教师在高校外语教师中占有70%的高比例,在教学的同时还要兼顾家庭和子女,大部分都承受着来自学校、家庭和社会等方面的压力(王鸣华,2019)[7]。所以在组织相关培训时,要在时间灵活性、方式多样性等方面做好工作,短期培训、网络课程、虚拟教研室等或许是很好的选择。

2.关于高校外语教师的现代信息技术教学能力和意愿——学历角度

文末表3中数据显示,本科学历综合评分略高于硕士学历和博士学历。其中,在能力评分维度(F=0.083,P=0.921)各学历组间并不存在显著差异。但是在意愿评分维度(F=3.573,P=0.030)则出现了相对显著的差异。通过对比三组人员的平均差和P值,可以得出:

根据文末表4中数据显示,显著差异主要体现在本科学历与硕士学历、博士学历教师之间。可以看出本科学历教师意愿评分明显高于硕士学历和博士学历教师,然而博士与硕士学历教师之间并未发现组间显著差异。

总体来看,高校外语教师对于现代信息技术教学在能力与意愿角度体现出了基本一致性,不管是本科、硕士还是博士,大家都趋于认可现代信息技术融入日常外语教学的迫切性和必然性。学习者具有积极的学习态度和学习意愿,对于教学策略等具有正面的认知,对于建构学习关系存在积极的态度[2]。大部分外语教师的信息意识较强,能清晰地认识到大数据时代信息技术对外语教学的重大影响。 而且绝大部分教师的信息道德水平很高,能严格遵守与信息活动相关的法律法规, 这是很好的现象[8]。我们的教学理念和教学模式也在逐渐吸收和转化互联网和信息技术所带来的传统课堂改革成果,为促进学生的深度学习带来便利与支持。

四、高校外语教师信息技术教学素养建构——基于联通主义学习观

要适应教育现代化信息技术发展的需求,在提升信息素养的同时利用信息技术不断充电,更新专业知识,并将其应用于教学实践,探索教育现代化视域下外语教学新方法、新规律,以满足教育现代化背景下外语学习者个性化、多样化的学习和发展需求[9]。美国著名的教育专家布鲁斯·乔伊斯认为“教学模式”实际上是一种“学习模式”。高校外语教师的信息技术教学能力,其关键因素之一就是教师对于信息化教学相关技术、手段等的学习、掌握以及运用。

加拿大学者George Siemens从2005年起发表了Connectivism:A Learning Theory for the Digital Age等一系列文章,整合了众多学习理论、分析了社会结构,同时深入探讨信息技术相关的使用,最终提出了一种符合21世纪需要的“互联网+”学习理论,即联通主义学习观。这是一种学习模式,核心观点在于学习是联接特殊节点与信息资源的过程[10]。这一理念对于高校外语教师信息技术教学能力素养建构有着里程碑的指导意义。在技术迅猛发展、知识爆发式增长与更新的背景下,针对人类的学习方式发生了重要的变化,而传统的学习理论又无法准确描述和认识究竟何为学习的情况下所提出的学习理论[11]。“联通”指资源节点之间、人际节点之间能够相互发生联系,它是知识汇聚、流动、更新、生长的基础,是学习的关键[12]。基于这一学习观,高校外语教师信息技术教学素养建构要注重以下四个方面的联通。

第一,主观能动与社会环境的联通。教育部相关教学赛事,如2022年第二届全国高校教师教学创新大赛,课堂教学实录视频评分表中明确“以信息技术创设教学环境,支持教学创新”;教学创新成果报告评分表明确“能够把握新时代下学生学习特点,充分利用现代信息技术开展课程教学活动和学习评价”;教学设计创新汇报评分表明确“合理选择与应用信息技术,创设教学环境,关注师生、生生互动,强调自主、合作、探究的学习”。广大外语教师要关注社会对于教育模式的需求变化,并积极进行信息技术教学相关技能培训。学习通、MOOCs等在线平台以及教育部助推的虚拟教研室的成立更是教师提升信息技术教学能力的渠道。这是“知识汇聚”的过程。

第二,教师个体与师群团体的联通,也称团队合作素养。我国现有“师群共体”表现为“传帮带”“教师发展共同体”等形式,其长效发展离不开群体内所有教师的有效沟通与合作。1952年,美国著名学者卡特里普和森特合作出版了《有效的公共关系》,提出有效沟通“七个C”方案。践行“有效沟通七个C”,即明确(Clear)、一致(Consistent)、可信(Credible)、自信(Confident)、礼貌(Civil )、简洁(Concise)、宽仁(Compassionate)。师群共体才能实现团队合作最大值、确保知识鲜活有力,这是知识流动的过程。互联教学模式将教学看作一种团队活动,相互联接的教育者团队取代了单独的实践者,教师不再局限于只与他们学校里的其他教师合作,而是与世界各地的教育工作者形成持续、协作的在线专业学习社区[13]。这是“知识联播”的过程。

第三,教学理论与教学实践的联通。习近平总书记2015年5月22日致首届国际教育信息化大会的贺信中强调,因信息技术的发展,推动教育变革和创新,构建网络化、数字化、个性化、终身化的教育体系,建设“人人皆学、处处能学、时时可学”的学习型社会,培养大批创新人才,是人类共同面临的重大课题。可以说,封闭的教育教学系统正在发生史无前例的变革,要充分发挥信息化的积极促进作用,一步一步促进教育普及和公平。大部分外语教师的信息意识较强,能清晰地认识到大数据时代信息技术对外语教学的重大影响。 而且绝大部分教师的信息道德水平很高,能严格遵守与信息活动相关的法律法规, 这是很好的现象[8]。这是“知识创新”的过程。