新时代江苏高职学生工匠精神培育研究

作者: 邵锦秀

[摘 要] 随着人才强国战略的推进,工匠精神已经成为新时代工业化道路的必备。而高职学生正是未来产业发展所需的重要人才群体之一。从工匠精神的内涵入手,以高职学生工匠精神缺失的主要原因为切入点,以培养高质量的创新型技能人才为目的,从国家、学校、教师及学生等层面深入探讨江苏高职学生工匠精神的培育路径和方案,以期促进高职学生个人成长及推动社会发展。

[关 键 词] 新时代要求;高职学生;工匠精神;培育路径

[中图分类号] G645 [文献标志码] A [文章编号] 2096-0603(2023)33-0069-04

2022年12月,《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》出台,进一步强调革新职业教育理念、人才强国战略,“高质量”成为高职教育最新关键词。高职院校在服务经济社会高质量发展的新常态下,成为培养高素质创新型技能人才的主要阵地。

一、新时代工匠精神的内涵

我国的工匠精神有深厚的历史渊源,从《诗经》的“如切如磋、如琢如磨”,儒家的“止于至善”,“轮扁斫轮”“庖丁解牛”、卖油翁“唯手熟尔”,到后来衍生出的“德艺双馨”“精益求精”“精雕细琢”“巧夺天工”等内涵。新时代的工匠精神内涵更加丰富,可以概括为从业者在从事自己所专注的工作或职业时,内心自然流露出来的一种职业价值取向和行为表现,这种取向和表现展现出个人对自身工作的高度认同感和内化于心、外化于行的精神品格。主要体现在个体职业行为方式中的职业技能、职业知识、职业道德、职业态度以及职业信仰等几个维度,涵盖了技术、品质、精益和创新四个方面,如干一行、爱一行,专一行、精一行,务实肯干、坚持不懈、精雕细琢、追求卓越等。

二、江苏高职院校学生工匠精神认知现状

(一)江苏高职院校学生工匠精神认知调查结果

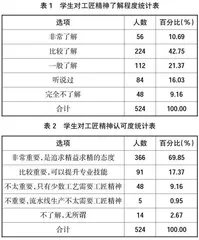

通过对连云港、徐州及南京等地部分高职院校13个专业共524名学生的问卷调查,我们发现虽然绝大多数高职学生认同工匠精神对其职业生涯及个人发展有重要意义,但他们对工匠精神的认知仅停留在表面,与高职教育的培养目标尚存在一定差距,如表1、表2所示。

同时,调查显示江苏高职学生获悉工匠精神的途径主要集中在新媒体,这反映出江苏高职院校在宣传工匠精神方面不够到位,没有营造出“追求卓越、坚守品质”的良好氛围,如表3所示。

调查还发现,江苏高职学生普遍认为技能提升最重要,认为敬业、团队协作及创新等职业素养可有可无,这说明学生对工匠精神的认知还不够成熟,如表4。

(二)造成江苏高职院校学生工匠精神缺失的原因

1.社会价值观的影响。受当前社会一些功利化价值观的不良影响,很多高职学生只关注工作的薪水和收入,忽视工作本身的意义和价值。还有一些学生在择业时还存在“劳心者治人、劳力者治于人”的错误观念,这导致高职学生对工作缺乏热情和投入,无法体现出敬业乐业的工匠精神。

2.家庭期望值的影响。江苏高职学生的家长大多数学历不高,工作流动性大,经济收入一般。他们对孩子教育关注的时间较少,对孩子未来工作的期望通常局限于经济待遇,这就极易导致学生尤其是农村学生在择业时,对经济价值极其看重,因而在工作中更多地体现出功利性和利己性,不愿意脚踏实地、精益求精。

3.学校教育观的影响。虽然江苏部分高职院校已经改革课程体系,实施特色化人才培养方案,但现行的高职教育课程体系中,重技能、轻德育的问题仍然普遍存在。同时受学校实践环境和师资力量的局限,高职院校在培养工匠精神方面存在一定困难,无法实现学校教育和行业需求的无缝对接,这导致学生眼高手低、好高骛远,无法适应现代企业的需求。

三、培育江苏高职学生工匠精神的路径

从实际情况看,江苏高职学生群体工匠精神的缺失是普遍存在的问题,而这些正是高职教育所强调的,也是高职毕业生成为优秀技术工人、技术管理者的必备品质,解决这一问题需要全社会共同努力。本文从以下几个层面进行探讨。

(一)国家层面

国家在政策、经济与地位等方面大力扶持高职教育,能够促进高职院校培育更多具有工匠精神的高职学生,进而对其个人成长、职业发展和社会进步起到至关重要的推动作用。

1.加大高职教育产教融合的政策支持力度。在目前经济下行的压力下,国家仍应加大对职业教育在金融、财政、土地、信用、就业和收入分配等政策方面的支持力度,支持地方政府拓展资金支持渠道,鼓励高职院校不断更新设备,建设设施先进、资源共享、能够示范领先的实验实训基地等,增强学生精益求精、团结协作、不断创新的职业精神。

2.完善高职院校技术人才培养体系。对高职院校培养人才的成功经验进行推广,形成头雁效应,并完善高职院校的专业设置,推行职业技能终身培训制度,推进高职教育无缝对接产业链或创新链的专业体系,为人工智能、新材料、集成电路等一些新兴战略性产业及家政、养老等服务性行业提供追求卓越、创造创新的高素质技术人才。

3.提高技术工人的社会地位。政府可以通过薪酬、晋升、落户、编制等相关政策的制定和执行,为技术工人创造良好的就业环境和晋升空间,切实提高不同职称不同技能人员的收入水平,对有大国工匠精神并有突出贡献或有高级职称的技术工人实行公务员编制,从而带动工艺改进、技术研发,进一步提高工匠精神在社会中的影响力。

(二) 学校层面

江苏高职院校在校生2023年已达82.07万人,但与中国产业发展不相匹配的是职业技术技能人才结构性的短缺,而高职学生的工匠精神是提升职业素质和竞争力的重要方面,因此学校应采取有力措施,提高高职学生对工匠精神的认知,使其成为真正的职业人才。

1.推行新学徒制,在实践教学中持续融入工匠精神教育。高职学生的工匠精神培养需要从教育理念和实践实习两个方面进行,教师必须有大先生风范,企业师傅必须有精湛的行业技术,共同执着于提升教育教学工作的品质与成效,采用案例示范、师傅带领、项目演习等更加多样化的言传身教,在理论与实践教学中把企业项目、实训操作纳入教学体系的核心,在提高学生职业技能的同时,强调工匠品质,培养学生踏实、专注、一丝不苟的职业态度。

2.提高教师素质,在课程体系中持续融入工匠精神教育。高职院校在为教师提供更多培训机会的同时,应当把社会精英及行业领袖纳入教师行列,让更多具有丰富的社会阅历和实践教学经验的名师把最新行业动态与社会发展趋势引进校园。另外,还要拓展校企合作平台,深化产教融合,在师资、场地、教学等方面,把行业需求和教学任务相结合,把企业规范与教学标准相结合,把教育内容与工匠精神相结合,按照工匠精神的本质原则,打造分类分专业定制,将专业精神、质量精神、团队精神、创新精神融入课程体系。

3.创新教学设计,在课程项目中持续融入工匠精神教育。目前大多数高职院校的实践教学方式比较僵化,过于注重学生专业技能的培训,忽视了学生职业信仰的培育。学校应该重新设计课程,丰富教学形式,例如,常州某高职院校为了培养学生的工匠精神,开设了“微型机械创新设计”实验课程,将学生组成团队,实践小型机械零部件的设计和制造。学校还可以开设实训课程、模拟实习、开设创新实验室、成立工作坊等,同时把实践项目分解,加大过程性考核的比例,用组团协作、比武大赛、相互观摩、技艺技能展演等方式,强调把一件事做到极致,让学生在实践中培养踏实专注、一丝不苟、不断超越的职业信仰。

4.强化择业指导,在职业规划中持续融入工匠精神教育。高职学生在择业时普遍会受到社会功利化价值观的影响,只关注工作的薪水和收入,却忽视工作本身的意义和价值。这导致高职学生缺乏工作的热情和投入,无法体现工匠精神。学校可以通过开设相关课程、开展系列讲座、开设专题报告或张贴校园海报等多种方式,渲染校园氛围,用众多鲜活的大国工匠科技报国的故事,激励学生客观评价自身,科学规划人生,兢兢业业,不懈奋斗,传承大国工匠精神以实现精彩人生。

5.营造精神文化,在地域文化中持续融入工匠精神教育。高度的文化自信可以激发学生对家乡和国家的炽热情怀。江苏在景观、美食、人物或特产等方面,传承和创新了地域文化,筑牢了文化自信的基石。南京连续举办“大国工匠年度人物”评选;苏州刺绣入选非遗,薪火相传;无锡设立“工匠基金”,评选“质量工匠”;淮安建有“为中华之崛起而读书”的周恩来纪念馆;常州留青竹刻;“工匠名城”扬州把每年5月9日设立为“扬州工匠日”;镇江特意拍摄了微电影《匠者》……江苏不同城市的高职院校可以结合地域特色开展技能、文化、体育、手工、非遗、摄影及直播等丰富多彩的校园活动,在润物细无声的环境中,培养学生的文化自信和工匠精神。

(三) 教师层面

“教师要成为大先生,做学生为学、为事、为人的示范”,高职教师应当紧扣职业教育的特点,将专业技能提升和工匠精神培育融入课堂、实训、竞赛和生活等每一个环节,从而更好地培养学生的实际动手能力、创新能力、职业素养和对工作的责任心和专业性,以达到让学生成为一名优秀的“工匠”,成为适应市场需求的职业人才。

1.教师要牢记初心,树立榜样。“学高为师,身正为范”,教师在不断提高自身专业技能的同时,还应加强自身师德师风的修养,在教育教学中贯彻先做人、后做事的原则,教学兢兢业业,育人细致耐心,牢记初心,抵制不良风气,认真打磨教学质量,通过自身的榜样作用,把课堂教学与实践实习相结合,利用其中蕴含的工匠精神对学生进行教育和培养。

2.教师要强化责任,定期培训。强烈的责任意识,是高职教师教学和实践中的重要环节,也是培育学生工匠精神的前提和基础。没有强烈的责任意识,教师就不会在教学和实践中深度投入,对学生工匠精神的培育也就流于形式,浮于表面。高职教师还应当密切关注行业发展,定期去企业进行沉浸式培训,丰富行业经验,提高实践能力,并积极参与相关专业技能的培训,成为合格的“多师型”教师,为更好地培育高职学生成为能工巧匠积累专业经验。

3.教师要贴近生活,春风化雨。信息化时代催生出学生多元化观念,“强师必匠其技,育生先树其心”,高职教师应当掌握一定的心理学知识,了解高职学生与普通大学生的差异,抓住课堂主阵地,并积极融入学生生活,不放过任何一个教育契机,与学生做到共情贴心,使敢于探索、积极创新的工匠精神成为其内隐品质。

4.教师要引导学生,鼓励创新。“创新是一个民族进步的灵魂,是一个国家兴旺发达的不竭动力”,高职教育的核心就是培养具有核心竞争力的技术技能型人才。但在高职教育传统观念中,学生仍然被当作未来的劳动生产者,学生主体的创新意识和发散思维往往在标准化模块式的教学中被磨灭。高职教师要有丰富的人文知识和包容的思想态度,和学生一起探讨新模式、新技能,激发学生的内心信仰,让学生在学习中感受到快乐和收获,在学习中展望未来的生活规划。

5.教师要找准定位,重塑角色。教书匠式的单一的教师角色已经成为过去式,新时代高职教师的角色是多重的,是动态的。高职教师不仅是学生学习资源的设计者,学习过程的陪伴者,学习结果的评价者,职业生涯的规划者,同时还是学生人格健全的塑造者,是学生服务社会的引领者,是学生报效国家的指引者,因此高职教师要高度敬业,德才兼备,因材施教,为学生打造量身定制的学习菜单,在与学生互动中逐步培养学生成为有专长、讲合作、爱思考、能创新的新时代高质量技术型人才。