产教融合背景下的职业教育课程体系改革研究

作者: 侯炬凯

[摘 要] 以产教融合背景下促进职业教育高质量发展为目标,研究产教融合背景下职业教育课程体系改革的路径。研究提出课程体系改革,应坚持职业教育在育人过程中的主体地位,以培养产业需求的高技能人才为目标,坚持立德树人的根本任务,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。产教融合背景下的课程体系改革有五个层次,即公共必修课、公共选修课、专业群平台课、专业核心课、职业拓展课。产教融合元素的融入,不仅注重产业需求、岗位技能等专业元素的融入,更要注重思政教育、劳动教育、创新创业教育等元素的融入,从公共选修课开始,不断推向更高的层次,以“三教”改革、“项目制教学”为抓手,形成产教融合背景下的职业教育课程体系。

[关 键 词] 职业教育;产教融合;课程体系

[中图分类号] G640 [文献标志码] A [文章编号] 2096-0603(2023)35-0005-04

一、引言

2019年国务院发布《国家职业教育改革实施方案》,提出职业教育与普通教育是两种不同教育类型,职业教育的发展需要适应产业的发展需求。同年,《国家产教融合建设试点实施方案》发布,产教融合的发展进入快车道。

2022年5月1日,新修订的《职业教育法》正式实施,强调发展职业教育必须“坚持产教融合、校企合作,坚持面向市场、促进就业,坚持面向实践、强化能力”,应当面向产业需求、岗位需求,制订人才培养方案,其目标是“培养高素质技术技能人才”。2022年8月,党的二十大胜利召开。在党的二十大报告中,提出职业教育发展要推进“职普融通、产教融合、科教融汇,优化职业教育类型定位”。2022年12月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》,打造市域产教联合体与行业产教融合共同体,建设开放型区域产教融合实践中心,成为产教融合深化发展的新型载体。2023年6月,《职业教育产教融合赋能提升行动实施方案(2023—2025年)》发布,政府通过政策引导,把产教融合促进职业教育发展推向更高水平。

在产教融合的发展背景下,职业教育的实施者——各职业院校,积极对接本地产业、企业,优化专业设置,以专业群对接产业链,不断提高人才培养的适应性、精准性,提高人才培养质量。在产教融合的实施路径中,探索了产业学院、技能大师工作室、公共实训中心、企业实践基地等多种形式,通过引企入校、引校入园,有力地促进了产教融合、双元育人的深入发展。

但是,应当看到,我国的职业教育脱胎于普通教育,职业教育长期以来按照学科划分专业,在专业进行课程体系设置时,也深受学科教育的影响。实施产教融合,其目的就是确保职业教育的人才培养是面向产业需求,符合岗位要求的。因此,在产教融合的背景下,改革职业教育的课程体系,成为促进职业教育发展的关键。

二、产教融合育人模式的内涵

产教融合,顾名思义,指产业与教育的融合,融合的契合点在于人才的培养。人才培养的实施主体在教育一方,其培养的人才能胜任产业界对应岗位的技能需求。为了降低信息不对称性,使人才培养更加符合产业需求,产教融合是职业教育发展的必然要求。职业教育发展产教融合应包括哪些方面的内涵呢?

(一)坚持职业教育在育人过程中的主体地位

产教融合在实施过程中,涉及产教双方的合作,具体来说,就是职业院校与企业的合作。在长期的实践中,产教“两张皮”“校热企冷”的现象比较普遍。大量的中小企业,尤其是小微企业,因经营规模不大,对人才的需求规模不大,因此,对产教融合协同育人一直积极性不高。

实践中较为成功的产教融合模式,合作的企业方多为规模较大、行业地位较高、品牌知名度较好的龙头企业。这些企业通常人才规模较大,产品技术要求较为复杂,或技术更替较快,因此,人才培育的任务较重,通常也更愿意参与到产教融合的实践中。但是,这类企业在和职业院校开展合作时,因其资金投入、设备设施投入较大,容易在合作中占据主导地位,形成“重产轻教”的格局,形成完全以企业需求为导向,轻视甚至忽视职业教育发展的现象。在产教融合的过程中,职业教育应该把握在育人过程中的主体地位,在育人过程中发挥主导作用,坚持培养符合产业需求的技能人才的方向,同时也要注重对人才的全面培养。

(二)落实立德树人的根本任务

党的二十大报告指出,培养什么人、怎样培养人、为谁培养人是教育的根本问题,育人的根本在于立德。培养社会主义建设者和接班人同样是职业教育育人的目标。

高技能人才不仅体现在职业技能的高超,更体现在思想道德的高尚。落实立德树人,要求不断提高学生的思想道德水平、文化修养水平和综合国防素质,培养学生爱国职业、爱岗奉献的精神,面对困难坚韧不拔、勇于开拓,成为社会主义事业合格的建设者、接班人。

产教融合在实施过程中,比较容易实现“技能培养的融合”,在立德树人这个根本任务上,要实践产教融合,需要把握好协同育人的要求,进一步改革“三全育人”、课程思政,推动“三教”改革,在产教融合的背景下,实现立德树人的根本任务。

(三)坚持以人的全面发展为目标

党的二十大报告指出,要培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。培养高技能人才需要同时注重德智体美劳全面发展。

产教融合是职业教育发展的必由之路,其目标是“为了培养高素质技术技能人才”。职业教育是教育的一种类型,与普通教育具有同等重要的地位。因此,在产教融合的背景下,不能仅重视受教育者专业技能、岗位技能的培养,而轻视受教育者本身作为一个个体,培养其全面发展的重要性。产教融合背景下,应积极探索校企双方联合促进学生德智体美劳全面发展的实施路径。

(四)培养工匠精神、创新精神

随着以大数据、人工智能、云计算为代表的新一代信息技术的普及,我国高新技术产业的发展、传统产业的升级,都出现了对高技能人才较为迫切的需求。这些高技能人才不仅要掌握信息时代的新技术、新本领,更要具备在工作岗位上求真务实、踏实肯干的精神,成为新时代的产业技术劳动者。

为了顺应这一趋势,产教融合背景下,职业教育应当重视培养学生的工匠精神、创新精神。工匠精神是一种职业精神,从业者热爱自己的职业,专注于自己从事的工作,对工作过程精益求精,坚持追求工作成果的完美和极致;创新精神是一种科学精神,从业者通过长期知识学习和经验积累,对岗位工作大胆革新,提出新的工作方法、工作内容,改进生产流程工艺,推动工作成果获得突破性进展。产教融合的根本目的在于培养适应产业需求的高技能人才,这类人才在自己的工作岗位上要具备工匠精神、创新精神,才能在自己的工作岗位上不断勤奋工作,勇于克服困难,开拓性创造。

三、产教融合与课程建设的关系

产教融合是职业教育发展的必由之路,是校企协同育人的重要机制,其最终的目标是培养合格的社会主义建设者和接班人。产教融合的校企双方,在“育人”这项工作上,应以职业院校为主导,企业是参与方。职业院校是承担教书育人,培养人才的专门教育机构;企业是市场经济的参与主体,其主要目标是实现商业利益的最大化。因此,在产教融合的实施过程中,虽然校企双方的地位是平等的,但是各自的角色应有不同。职业院校是教书育人的主体,企业是教书育人的参与者,前者实施育人的主要活动,后者通过资源投入、职业精神培养、产业技能信息输出等方式,参与育人过程。

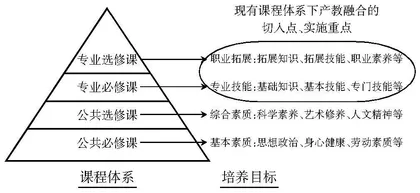

既然职业院校是育人活动的主要实施者,职业院校是如何具体开展育人工作的呢?答案即“课程教学活动”。职业院校的各专业通过制订人才培养方案,设定人才培养目标,通过设置一套完整的课程体系,来具体落实其育人工作。对于绝大多数的专业课程设置来说,一般包括:公共基础课、专业课两大模块。其中,公共基础课包括公共必修课与公共选修课,前者主要培养学生的思想政治素质、身体素质、心理素质、劳动素质、国家安全素质等基本素质,后者主要培养学生科学素养、艺术修养、人文精神等方面的精神境界;专业课包括专业必修课与专业选修课,前者由基础知识与能力课程、专门与综合能力课程共同构成,后者由职业能力拓展课程、职业能力提高课程共同构成,旨在培养学生的专业技能、岗位技能,能够胜任相应的职业岗位。

将课程设置与培养能力对应越来,可以得到如下的关系图。

从中可见,在目前的课程设置体系下,产教融合的实施过程中,校企双方协同育人的切入点,主要集中于专业必修课、专业选修课两个类别,主要培养的是学生的专业技能、职业素养,对于全面育人来说,现有的课程设置需要进行改革。

四、产教融合背景下的课程体系改革

产教融合背景下的课程体系改革,强调校企双方协同育人,坚持立德树人的根本任务,以促进学生的全面发展为目标,以职业院校的教学活动为载体,将产教融合的元素融入课程体系中。

(一)改革原有的课程体系,融入产教融合的元素

职业院校的课程体系设置脱胎于普通教育的课程体系,大体上延续了公共必修课、公共选修课、专业必修课、专业选修课四个层次。

公共必修课与公共选修课,通常面向全校不同专业学生而开设,着力于立德树人、促进学生德智体美劳全面发展。这些课程通常包括思政课、劳动教育课、体育课、美育课、安全教育课以及科学素养、艺术修养、人文精神等方面的课程。这些课程为学生成为高素质的人才奠定了坚实的基础,帮助学生成长为对社会有用的人。由于这类课程多数为通识基础课程,通常不限制专业,在产教融合的背景下,公共必修课可不过多融入产教融合的元素,而从公共选修课开始,以立德树人为目标,选择部分课程,开始融入产教融合的元素。

专业必修课、专业选修课则是针对专业技能的培养而开设的课程,前者以专业基础知识、基本技能的教授为主,后者以综合技能、技能应用为主。在产教融合的背景下,以专业群对接产业链,专业课在保持必修课与选修课的设置基本不变的前提下,将专业课重新设置为“专业群平台课”“专业核心课”“职业拓展课”三个类别,以突出产业引领专业教育的要求,为进一步的课程设置打下基础。

改革后的课程设置体系如下。

(二)产教融合的课程体系落实立德树人根本任务

将原有的课程体系改革为产教融合背景下的课程体系后,立德树人是改革后课程体系必然落实的根本任务。公共基础课中的思政课、安全教育课、美育课等课程,都在帮助学生树立正确的世界观、人生观、价值观。产教融合元素的融入,从公共选修课开始,以思政教育、劳动教育、创新创业教育为切入点,继续浇灌立德树人的种子,在专业群平台课、专业核心课、职业拓展课等更高的课程平台上生根发芽,结出果实。

在产教融合的背景下,思教教育逐步向培养职业价值观靠拢。在专业群平台课、专业核心课、职业拓展课三个层次,分别融入职业法规、职业道德、职业生涯的内容,培养学生的职业归属感,具备未来从事相关职业的职业担当;在劳动教育方面,上述三个层次分别融入工匠精神、职业认同、企业文化的相关内容,培养学生踏实肯干、精益求精、勇于挑战的作风;在创新创业教育方面,在三个层次分别融入创新创业技能、商科知识、创新创业实践三个环节,培养学生敢于突破、勇于创新的精神,在条件具备时,可以投身到创业实践中去。