产教融合视角下基于系统理论的高职机电专业课程体系的重构与实践

作者: 李小琴 王春峰 贺道坤

[摘 要] 科学的专业课程体系是支撑专业人才培养目标、保障人才培养质量的重要组成部分。阐述了高职机电专业根据智能制造企业对人才需求的新变化,利用系统理论,重构了“系统认知与体验—子系统学习应用关键技术—系统综合应用解决问题”的系统化专业课程体系;校政企三方主体,共建校内、校外实践基地,与行业企业长期合作,优化改进实践环境,为专业课程体系实施保障;根据企业岗位能力要求,采用理实一体化教学与考核模式,提高专业学生岗位胜任力;采用“主课堂学专业基础+拓展课堂精炼一技之长”的模式,打造岗位需求人才培养新途径。

[关 键 词] 产教融合;机电一体化技术;专业课程体系;系统理论

[中图分类号] G712 [文献标志码] A [文章编号] 2096-0603(2022)05-0103-03

在推动现代职业教育高质量发展的过程中,产教融合、校企合作是必经之路。2017年,党的十九大报告就提出要完善职业教育和培训体系,深化产教融合、校企合作;2018年,教育部等六部门印发的《职业学校校企合作促进办法》中强调,产教融合、校企合作是职业教育的基本办学模式,是办好职业教育的关键所在。2021年,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》,旨在培养更多高素质技术技能人才,为全面建设社会主义现代化国家提供有力人才和技能支撑。在中国制造向智能化、数字化、网络化转型发展的今天,高职院校机电专业作为制造领域的核心专业之一,就必须调整人才培养目标,改革专业课程体系,引入企业中的新技术、新工艺、新要求甚至新设备,产业与教育相融合、企业与学校相融合、生产与教学相融合,才能培育出更好的智能制造人才。

一、机电专业原有课程体系存在的问题

(一)原有课程体系内容多、课时少

机电专业是一个宽口径、适应性强的专业,全国大部分高职院校的机电专业按照“既懂机械又懂电气”来定位,而机械与电气两大学科本身内容广泛、技术众多。并且随着智能制造新发展,新技术、新工艺、新要求也层出不穷,造成专业课程内容越来越多、越来越杂。而大多数高职院校学生只有2~2.5年的时间在校内进行专业课程的学习与实践,总体时间不够,学生专业能力达成度方面不能匹配专业建设的要求。

(二)校企合作模式单一、层次浅,教学目标与岗位需求之间有距离

由于高职院校与企业是不同属性的组织,各自具有自己的价值取向,所以以往校企合作大多局限于院校组织学生到企业顶岗实习、企业为高职院校捐赠少部分设备或者展览品等形式,这种主要集中在设备、实习岗位上的校企合作形式,由于校企双方在人才、技术等方面的交流较少,因此,将企业技术与要求融入教学的效果就比较浅显,这与国家提出的深度产教融合还有一定距离,也造成毕业班学生对自己的能力与岗位的匹配度缺乏信心。

二、智能制造背景下对机电专业人才培养的需求变化

(一)岗位内容与要求朝着智能化、数字化方向改变

随着“中国制造2025”的提出,企业中“机器换人”升级改造、大量智能装备和信息化集成技术的使用,对岗位人才能力需求发生巨大改变。高职机电专业主要的设备操作工、维修工、质检工、现场技术人员等岗位,面对的设备由原来传统机械+电气组成的设备,转化为具备机器视觉应用、智能传感集成、工业机器人系统、物联网集成应用、数字孪生等新要求的智能化设备,岗位技术的内容和要求发生了改变。

(二)岗位职责朝着复合化、车间化改变

根据对企业的调研获悉,企业对简单工序和单个岗位的操作人员需求越来越少,而是需要技术人员负责整条生产线甚至一个车间,从设备、产线的操作运行、保护管理、维修检验、生产状态与数据的监控等全方面的工作内容,岗位职责复合化,职责范围车间化。

(三)岗位素质朝着系统化、创新化改变

随着岗位所需的技术和职责的改变,现代企业对人才的素质需求发生了改变,他们希望员工要具备整体架构的系统化思维,要敢于创新实践,要具备终身学习意识和良好的团队协作能力等,对人才的综合素质提出了更高的要求。具体来说,就是他们希望人才在具备一定专业基础的前提下,要对整个专业有系统化的认知,能够围绕实际工作中出现的具体问题,集结具有各个技术专长的人组成团队,通过不断学习与创新来解决对应的问题,从而为企业创造更多的价值。

鉴于以上企业对人才需求的新要求以及机电专业原有的课程体系弊端,重构专业课程体系就成为确保专业人才培养质量的必要条件。

三、基于系统理论重构与实践机电专业课程体系

系统理论主张任何事物都是由相互联系、相互制约、相互作用的元素组成的具有一定结构和功能的整体,其功能取决于它的组成部分以及这些部分之间的相互关系。组成系统的要素可以认为是系统的子系统,系统的功能往往大于子系统功能总和,并且系统以及其子系统总是在不断地动态调整,从而使系统具有更好的稳定性。系统论具有的这些特性与机电专业技术需求的多样性、专业领域内企业对人才的需求都高度匹配。因此,在系统理论的框架下,从以下几个方面对专业课程体系进行重构与实践。

(一)重构“系统—子系统—系统”的系统化专业课程体系,建立专业系统化认知

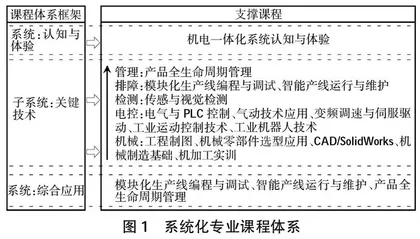

智能制造背景下,企业对人才能力需求发生改变,而专业教学时间和课时不增反减,机电专业涉及学科内容多而广,因此,如何调整与重构机电专业课程体系,就关系到专业人才培养的质量。系统理论强调从整体出发,把事物看作复杂的动态系统,探究系统内部各要素和各子系统之间相互作用而保持动态发展。基于该理论,本专业以“系统—子系统—系统”为主线,结合地方经济发展和就业需求,引进工业机器人技术、视觉传感检测、工业运动控制、工业网络组态技术、数字孪生等新技术,根据专业核心岗位需求,系统化设计专业课程之间的逻辑关系和知识点覆盖面,优化各课程内容以及课程之间的先后支撑与进阶关系。对课程按照“系统认知—子系统学习与实践—系统综合应用”进行设置(图1),统筹优化出“机械”“电控”“检测”“排障”“管理”五个子系统课程模块;在子系统课程之前,设置系统认知与体验课程,让学生通过认知与体验工业产线,了解五个子系统中的技术以及技术之间的相互联系,形成专业系统化认知;再按照一定顺序和模块学习五个子系统课程,掌握各个主要技术技能,这五个子系统逐步交叉融合,技术逐步复合,技术覆盖面呈螺旋上升,从而逐步增加学生对技术技能的复合应用;在子系统课程学习之后,设置系统综合实践课程,强化系统化思维,最终形成“系统整体认知→子系统核心能力培养→系统综合实战能力提高”的专业课程体系,促进学生专业技术技能的高阶发展,达到与实际工作岗位相匹配的能力。

(二)“校—政—企”三方共建校外实践基地、校企合作开发校内实践环境

高职院校专业人才培养非常重要的一个属性是职业性,职业性是确保高职院校专业学生胜任岗位、符合企业用人需求的基本条件。职业性的培养离不开企业实践环境与项目,也离不开企业专业设备的训练与技能培养。专业通过吴江开发区政府牵线,与吴江开发园区的博众精工、英格索兰等知名企业签订订单班培养协议,校政企三方共同建设与使用校外实践基地,企业技术人员与学校教师团队共同开发教学资源,共同参与教学授课,并且企业为专业学生提供真实生产项目的企业实践等平台。同时,专业与企业建立长期合作战略协议,根据企业的发展,不断更新和优化校内实训设备与相关技术,确保专业教学技术的先进性,满足与企业需求的同步性。

(三)专业课程全面采用理实一体化教学与考核,提高岗位胜任力

为培养学生的实践能力,满足企业对员工技能以及岗位素质等要求,在专业课程中全面实施理论与实践一体化教学与考核,对学生的实践能力提出明确要求,缩短与工作岗位之间的距离。所有专业课程根据岗位需求,设置实践项目或任务,在一体化实训教学环境中,理论教学与学生实践相结合,课程考核中根据培养目标和课程大纲归纳总结成N个实践考核项目和评分要求,采用“单人单设备”“随机抽取考核项目”“限时完成”等方式进行(图2),大大提高了学生对知识技能应用的理解能力和实战能力。

(四)“主课堂学专业基础+拓展课堂精炼一技之长”相结合,兼顾学生专业基础与专业特长两条发展路径

专业调研中,不少企业反馈对人才的知识能力需求侧重在基础扎实和有一定专业特长这两个方面,扎实的专业基础是学生踏上岗位后能尽快适应岗位,并且顺利学习岗位新技能的必要条件;而有一定的专业特长是在适应了初岗位后能够在较短时间内完成自我提升、自我发展的条件。因此,在专业课程体系设置中,除了必修的专业技术基础类课程之外,还增加了1+X考证课程、专创融通活动课程、专业选修课程、技能大赛实训室、研究性学习、大学生创新活动、卓越班人才计划等拓展课堂活动课程,鼓励和积极引导每一位专业学生在完成专业必修课程之余,参与学习,不断练习,培养和成就自己一项专业特长,从而为以后的岗位升迁与发展积累更好的条件。

四、系统化专业课程体系实践效果

(一)大幅提升学生对机电专业岗位的认知力与胜任力

相较以往的学生,近三年来,按照系统化框架重构后的专业课程体系学习与锻炼,专业大三学生在进行综合性课程实践和学生实习就业中,普遍对机电专业相关岗位的工作内容、关键技术技能、基本要求等方面的认知有了较为清晰的认知;毕业生对本专业从事的岗位、能力需求等方面的了解程度、适应程度、熟练程度以及自信心等方面都有明显提升,学生对技术技能综合应用能力有所提升,得到用人单位的肯定。

(二)专业学生系统思维方法逐步形成

系统化专业课程设置和理论实践一体化的教学、考核方式,逐渐培养和提高了学生在分析问题与解决问题中能够从系统化的角度,多方面、多技术、全角度思考。自2017级起,毕业设计尝试从第3学期开始,贯穿至第5学期,学生边学习专业课程,边实践应用于毕业设计,专业学生参与各项拓展课堂的活动与实践,进一步理解了各技术之间的协同,提高了系统思维能力。

(三)解决专业教学内容与要求滞后于企业发展需求的问题

校企双方技术人员共同开发教学内容、教学资源、考核要求,引进企业的新设备、新项目、新实践条件后,在教学内容和教学要求上都更好地适应企业对人才的需求,形成了与企业、产业发展需要相适应的专业课程建设新思路,解决了专业教学内容与要求滞后于企业发展需求的问题。

五、结语

在国家制造业向智能化、数字化发展的今天,高职院校必须紧跟国家发展的需要、企业前进的脚步,不断更新人才培养的目标与内容,优化甚至重构专业课程体系,提高人才培养的效果。根据系统理论重构后的机电专业课程体系,为新技术、新要求融入专业人才培养提供了新的思路。

参考文献:

[1]陈子季.推动新时代职业教育大改革大发展[J].国家教育行政学院学报,2019(5):3-9.

[2]国务院关于印发国家职业教育改革实施方案的通知(国发〔2019〕4号)[Z],2019-01-24.

[3]王彤旭.产教融合 推动职业教育高质量发展[N].中国商报,2021-10-19(003).

[4]周文玲,李湘伟,刘安静.高职机电专业人才培养方案的设计与实践[J].机电技术,2021(3):109-111.

[5]刘莉.智能制造背景下高职复合型人才培养课程体系的构建:以机电一体化技术专业为例[J].中国现代教育装备,2021,353(1):107-110

[6]严寒冰,姚兰,秦东兴,等.面向智能制造的机电专业实践教学体系研究[J].西南师范大学学报(自然科学版),2021,46(8):124-131.

[7]宋志刚,王文斌,赵伟,等.人工智能和智能制造背景下高职机电一体化专业适应性转型与实践[J].深圳职业技术学院学报,2021(1):61-65.

[8]唐立伟,龙育才,李权.智能制造专业群岗课证融通课程体系构建[J].现代职业教育,2021(43):50-51.

[9]潘书才,徐永红,陈宗丽.高职院校“产教融合,校企共育”人才培养机制探究[J].江苏经贸职业技术学院学报,2021,157(5):58-60.

编辑 张 慧