现代信息技术驱动的天文航海课程改革实践与探索

作者: 郑振宇 毕京强 蒋永馨

[摘 要] 以虚拟现实、虚拟仿真技术为代表的现代信息技术在职业院校教学中得到了广泛应用,取得了显著成效。以天文航海课程为例,结合课程教学改革中的有益做法分别从育人理念凝练、思政背景增强、教学手段应用以及教学内容设计等角度阐述了该课程的教学模式,具有重要的参考价值。

[关 键 词] 现代信息技术;天文航海;课程改革

[中图分类号] G642 [文献标志码] A [文章编号] 2096-0603(2022)12-0136-03

教育部在《关于加强高等学校本科教学工作提高教学质量的若干意见》中明确要求:“高校人才培养,教学手段和方法必须适应信息技术发展的要求。”尤其是近年来教育部《关于一流本科课程建设的实施意见》中明确提出教学方法要体现先进性与互动性,大力推进现代信息技术与教学的深度融合,倡导“互联网+教育”与“智能+教育”。天文航海课程主要培养海军军事航海专业学员利用天文手段解决海上定位、定向与定时的能力,在教学内容上属于经典的理实结合类课程。近年来课程组将虚拟现实、虚拟仿真及模拟器等现代信息技术不同程度地嵌入课程教学训练中,极大提高了教学与训练效率,降低了训练成本。本文将结合课程改革中的主要做法,从课程教学手段应用、教学方法使用与教学理念凝练等方面阐述适用于现代信息技术辅助的“三合”课程教学模式与课堂组织形式。

一、深度融合现代信息技术课程改革的教学模式

虚拟仿真技术将仿真技术与虚拟现实技术进行有效结合,可构建完整、统一的虚拟仿真环境,实现虚拟环境集成与控制,在建筑装修、工业现场、水利电力等众多应用领域中得到广泛应用,有效提升传统行业的新生活力与运行效率。同样,将虚拟仿真技术与课程教学有效融合,构建虚拟教学平台与训练平台,可有效解决真实实验项目条件不具备或实际运行困难,涉及高危或极端环境,高成本、高消耗、不可逆操作,以及大型综合教学训练问题。

教育部在国家精品课程评选中专门设定“虚拟仿真实验课程”类型,审核通过项目被纳入国家虚拟仿真实验课程共享平台。据不完全统计,截至2021年教育部已批准立项虚拟仿真实验课程1500余门,覆盖近32个专业门类。其教学方法重点实行基于问题、案例的互动式、研讨式教学,倡导自主式、合作式、探究式学习,并形成各有特色的教学模式。《军队院校教育改革和发展规划纲要(2011—2020年)》明确指出军队院校教育是培养军事人才、提高官兵素质的主渠道,并提出深入推进信息化条件下教育教学改革,全面提高军队人才队伍整体素质军事创新能力,为满足建设信息化军队、打赢信息化战争对军事人才的现实需求,培养能指挥、懂技术、善管理的“指技融合”型军事人才成为军队院校教育的根本目标。军事航海专业长期致力于开展现代信息技术与教学训练的融合创新,注重“指技融合”型航海专业人才的培养,在国内同行业中率先将天象仪技术、舰船操纵模拟器技术引入教学与训练中。为了进一步提高教学训练质效,引入多通道激光投影技术升级天象馆功能,自研“航海技能训练模拟器”实现室内全天候天文与陆标定位训练,打破海上训练受天气、海域制约的问题。依托虚拟仿真训练平台,通过交互式虚拟仿真手段的灵活应用,不断探索课程理论教学与实践教学的有效融合模式,并逐步形成在教学手段上“虚实结合”、教学方法上“理实结合”以及教学理念上“指技融合”的三合教学模式。

二、增强课程虚拟仿真环境的思政背景

天文航海课程是一门具备天然思政优势的课程,该课程历久弥新,其内容传统且不可替代,正是测天设备——六分仪传承到一代一代的航海长手中,确保舰船在茫茫大海中航行不迷航,就像是中国共产党的红色基因在一代代共产党人中传承,才能确保舰行万里不迷航;该课程理论性强、科学逻辑思维缜密、科普性强,可深入挖掘科学创新、科学探索等思政要素,培养学员科学探索精神、追求真理、科学改造世界的意识;该课程实践性内容与海战场航海保障和战时保障联系紧密,可拓展课程思政手段,利用虚拟现实等技术,营造海战场实战氛围,编写实战案例,采用立体化、沉浸式的方式挖掘家国情怀、使命担当、战斗精神、战争意识、海洋强国、航海精神、专业素养等思政元素,全方位培养学员的战斗精神和岗位任职等能力。

课程重点培养航海指挥军官利用天文观测手段解决海上定位导航问题的能力。然而,随着全球卫星导航系统在航海领域的广泛应用,天文航海的地位与作用逐渐弱化,表现为地方航海类课程在该部分的内容比例不断被压缩。然而,军事航海类课程设计应摒弃和平时期完全依赖电子航海保障的惰性思想,突出军事航海作战背景。为此,天文航海课程在虚拟仿真课程建设中,教学设计强化课程作战背景引入,以卫星拒止条件下远洋航行保障为背景,结合近年来海上维权中强敌电磁干扰案例,紧紧围绕天文航海定位、定向与定时三大任务为主线开展理论教学与训练。教学内容充分吸纳当前“导航战”的相关科研成果,以卫星拒止条件下导航装备重启、武器系统使用涉及的位置装订、方位校准、时间统一等保障任务为背景设置综合课程科目,激发学员对敌斗争的打仗血性,树立依赖卫星导航的危机意识。

三、教学手段上突出“虚实结合”应用

虚拟仿真课程教学方法重点实行基于问题、案例的互动式、研讨式教学,倡导自主式、合作式、探究式学习,并形成各有特色的教学模式。如北京中医药大学推进虚拟仿真实验项目建设,构建了“虚实结合、以虚补实、以虚带实”的实验课程体系,解决课程授课与医学实践理实结合的问题;南京大学地理与海洋科学学院探索了问题驱动的虚拟仿真实验情景设计方法;华中师范大学从沉浸性、交互性以及实验过程中的自动化方面入手,设计了基于VR叙事的虚拟仿真实验方案,为沉浸式教学模式提供了一种新的思路。军队院校在推进三位一体新型军事人才培养体系建设过程中,强调加大军事职业在线教育建设力度,其中开展在线虚拟训练仿真课程建设主要解决官兵在实际训练中存在的无理论指导、无纠错渠道、无评判考核等制约官兵岗位能力提升与知识扩展的瓶颈问题。

天文航海完成一次定位训练需要在海上进行六分仪天体高度观测与天文表册查算两个关键环节。因此,天文航海训练实际海上观测受时间、天气、海域等条件制约,训练成本高、训练效率低下。针对该问题,课程依托实验室建设完成了天文航海室内测天虚拟训练系统,该系统可通过平台软件设置,构建全球任意位置海域、任意时间条件下的全天候天文观测环境,满足多点位虚拟测天的教学训练要求。课程依托天文观测虚拟训练系统可以满足学员室内虚拟测天训练的需求,提高学员的天体观测水平。然而,查算训练在虚拟环境中难以与实际查算过程一致,因此,实际训练中将虚拟观测与实际查算相结合,这种“虚实结合”的训练方式打破了天文航海训练受环境制约的瓶颈,同时保留了传统训练科目的训练内容,既体现了手段的创新性,又体现了训练的本质目标性。

四、课程内容设计上突出“指技融合”育人理念

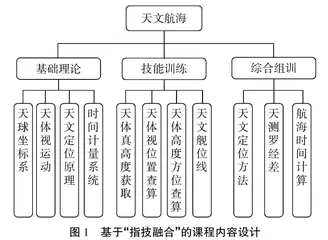

该课程原有内容按照理论基础、仪器资料以及航海实践分为三个教学模块,课程改革后在内容体系上分为基础理论、技能训练与综合组训三大部分,如图1所示。该教学实施中采用理论与实践教学相融合,在技能训练中进一步突出实践与理论的有效结合,在综合组训中突出指挥能力培养与技能训练的有效融合。

基础理论包括天球坐标系、天体视运动、天文定位原理、时间计量系统等内容,该部分主题抽象、体系严谨、概念繁多,为课程难点。为此,在内容组织上突出“理实结合”与“思维训练”,依托天象馆将可控天象展现融入理论教学,力求将抽象理论生活化、科普化,最终回归于对航海实践的映射指导,培养学员抽象理论认知能力。

技能训练重点打牢三大任务涉及的器材使用、表册查算等技能基础。训练中依托天文航海技能训练模拟器实现室内虚拟测天,为海上实测打牢基础,通过苦练速查,筑牢优良的航海作风,支撑课程技能目标。

综合训练在吃透理论、练熟技能的基础上突出“陆海结合与指技融合”,重点解决天文定位方法、天测罗经差(定向)与航海时间计算(定时)三大核心任务,支撑课程的指挥能力目标。学员根据教学组自研的天文航海电算软件自主完成方案制定、方案验证与考核评估,为毕业前海上岗位实习与毕业后岗位任职打牢组训基础。

五、课堂内容设计上注重“理实结合”的教学方法

以天文定位方法中的“移线定位”章节为例,介绍“理实结合”的教学方法在该课堂教学组织实施中的具体措施。移线定位原理与方法属于天文定位方法内容模块,属于综合组训内容。该模块教学最大的挑战是将定位原理、方法掌握与训练组织在有限时间与空间的教学训练中,通过课堂教授与虚拟仿真手段交叉应用,形成理论巩固与技能强化,真正达到理论教学与实践教学的充分融合、学员技能训练与组织指挥的充分融合。课堂授课重点是通过虚拟训练平台使学员熟练掌握实际在海上利用太阳进行移线定位的方法,熟悉基本操作过程。学员在实操中,进一步增强对移线定位原理的巩固理解。

本节课的难点是明确实际移线定位工作中定位时机的选取原则。针对以上教学目标,在教学组织上采用问题导入与想定作业相结合的组织方式。首先,根据“舰艇西太平洋执行任务期间,遭遇敌卫星导航干扰,无法实现无线电定位”的想定背景,提出“一天中如何选择移线定位时机?”的问题,并提出上午、中午前后与下午三个时段的观测方案。教员根据想定背景和方案设定模拟器环境信息,学员结合不同观测方案分别组织定位实施,得到三组定位结果,最后结合定位精度讨论三种方案的优劣,得出最佳定位时机选择的结论。在学员实操过程中,利用六分仪模拟器分别进行六分仪指标差测量,海上太阳高度观测以及表册电子查算与定位解算。学员完成三个定位实操过程,起到训练强化的作用,同时,定位结果精度比对可为定位时机方案讨论提供数据依据。通过实作与讨论的教学实施过程,学生可以真正体会“理论来源于实践又反向指导实践”的唯物辩证思想,使本节课充分体现了“思政进课堂”的育人理念。

另外,课程组织全程在虚拟仿真平台上完成,虚拟仿真平台导演台可以根据想定作业为背景,依据方案选择设定六分仪指标差、舰船位置、海浪、能见度及观测时间等初始参数;学员操作台在想定背景下完成六分仪天体高度观测与记录,并通过软件查算功能获得当前舰位;通过导演台环境参数切换,可以在一节课的时间内完成实际航海中需要一天时间才能完成的实训任务量,极大地提高了施训效率与施训成本。课程组人员依据该教学设计组织课堂授课,参加全国首届航海模拟器教学大赛受到同行专家的广泛认可,并获得课堂教学组一等奖。

六、结语

如何将虚拟训练、虚拟仿真信息手段与线上、线下等教育资源进行有效衔接、深度融合,发挥各类教学资源的质效优势,将是未来职业院校课程教学改革的重要方向,一些问题仍需依据教育理论与方法进行系统剖析与充分论证。本文结合天文航海课程在教学改革进行的实践与探索,进行了结合航海类相关课程改革“庖丁解牛”,以期寻求解决之道。

参考文献:

[1]李雨昕,罗珊,杨茜.基于虚拟仿真技术的翻转课堂在护理学基础实验教学中的应用[J].卫生职业教育,2017,35(8):103-104.

[2]苏燕,梁武.虚拟仿真技术在计算机教学的应用研究[J].电脑知识与技术,2017,13(31):151-152.

[3]覃斌.VR虚拟现实技术在职业教育中的应用价值评述[J].辽宁高职学报,2017,19(2):107-109.

[4]张彦忠,王世安.以虚拟仿真技术助推职业教育信息化发展:以广州工程技术职业学院为例[J].教育信息技术,2017(12):3-6.

◎编辑 鲁翠红