基于新媒体专业能力培养的“中西文化比较”课程教学改革探索

作者: 朱丽霞

[摘 要] 高职院校新媒体专业美育类通识课程“中西文化比较”,既承担了传承、发展中华优秀传统文化的任务,又是专业人才培养的重要载体。结合职业教育的特点,如果以新媒体专业能力模块构建课程体系,打通通识课程与专业课程的壁垒,从专业核心能力出发,将“中西文化比较”课程作为专业核心能力培养的支撑与展示平台,进行互通互融,从课程定位、教学目标、教学内容、教学方法等方面进行“中西文化比较”课程教学改革,能有效提高学生的参与度、提升学习的有效性。

[关 键 词] “中西文化比较”课程;新媒体;专业能力

[中图分类号] G712 [文献标志码] A [文章编号] 2096-0603(2022)16-0115-03

2020年,中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》指出:“高等教育阶段开设以审美和人文素养培养为核心、以创新能力培育为重点、以中华优秀传统文化传承发展和艺术经典教育为主要内容的公共艺术课程。”高职教育作为高等教育的一个类型,既有高等教育的一般特征,又具有职业教育特有的属性;高职院校在美育过程中,既要传承发展中华优秀传统文化,又要与专业及专业课程紧密结合,体现职业教育的特点。

一、“中西文化比较”课程的开设与定位

“所有学校的教育目的都要以课程为中介才能实现,课程是达成教育目的的基本途径和手段。”[1]美育教育也是如此。

目前,高职院校各专业开设课程的结构一般包括公共基础课与专业课(含专业基础课、专业核心课、专业拓展课),其中美育课是公共基础课的重要组成部分,也是通识教育的一个类别。教育部从政策层面一再强调职业院校要提高学生的审美和人文素养,培养高素质技术技能人才,全面落实立德树人的根本任务。而在广东,随着改革开放的深入及粤港澳大湾区建设的发展,“中西文化比较”作为美育类通识课程已经在大湾区多所高职院校开设。但由于学分等条件限制,多数专业将其列在专业课中,如旅游管理专业、商务英语专业、新媒体专业。

在学术界,很多中西文化方面的研究专著(如许绰云的《中西文明的对照》、张国刚的《中西文化关系通史》等)为“中西文化比较”课程教学提供了有益的参考,有利于师生对中西文化形成宏观认识。同时,随着高职教育对学生素质培养的要求提高,还出现了一波适应高职教育的“中西文化比较”教材,如李军等的《中西文化比较》、祝西莹的《中西文化概论》等,比较具体地阐述了哲学、宗教、文学、艺术等中西文化的差异及交流,为职业院校“中西文化比较”课程提供借鉴。

综上所述,“中西文化比较”课程具有美育课程的功能与特质,同时它也是专业课的组成部分。目前,在大湾区高职院校开设“中西文化比较”课程有丰富的资源和厚实基础,也有必要性和可行性。

二、“中西文化比较”课程与专业核心能力培养

“中西文化比较”作为高职院校部分专业的一门兼具美育通识与专业课双重性质的课程,承担了培养学生核心素养、美育教育和专业能力培养的任务。

首先,学生核心素养是“学生应具有的最关键、最必要的基础素养,是指学生在接受教育过程中逐渐形成的能够适应终身发展和社会发展需要的关键能力和人格品质”[2]。并且,核心素养针对各阶段的学生又有所区别。由北京师范大学等多所高校的研究人员联合组成的课题组历时3年时间研究得出中国学生发展核心素养的基本框架分为文化基础、自主发展、社会参与3个方面,综合表现为人文底蕴、科学精神、学会学习、健康生活、责任担当、实践创新6个素养,具体细化为国家认同等18个基本要点。这成为各高校学生核心素养培养的基本框架,也成为学校通识课程开设的依据。

在高职阶段,核心素养培养主要以科学性、时代性、民族性和职业性为基本原则,以培养“全面发展的人”为核心,分为个体素养、职业素养、社会参与3个方面,15个基本素养要点。“中西文化比较”课程在核心素养培养方面坚持时代性、民族性、职业性的原则,培养学生的审美情趣、健全人格、信息意识、社会责任、国家理解、国家认同。

其次,核心素养课程和专业课程共同构成了专业人才培养的课程体系,共同承担培养人和人才的任务,二者应该是紧密结合、互相支持的。然而,在教育教学实践中,人们通常将通识教育的核心素养培养功能和专业教育的职业技能培养割裂开来甚至对立起来,存在谁也不愿意为谁服务的情况。

针对这种情形,有学者指出通识教育的优势“不但体现于专业领域之外,更为重要的是使学生有可能从中汲取更加通透的感悟,从而在专业思考上也能够更胜人一筹”[3]。课程作为人才培养的载体,通识课程可以对专业课程与专业教育起支持与辅助作用,笔者也非常赞同这一观点。同理,专业课程在教学方面对通识课程也是有影响的,尤其是在职业教育领域,人才培养的方向、学生的特点、专业课程的教学方法都对学生通识课程的教学产生较大影响。

在教学实践中发现,基于核心素养培养的通识课程更偏重于理论,且与学生专业核心能力的关系不够明确,这导致在教学中通识类课程容易被学生轻视甚至忽视,从而影响通识课程教学目标的达成。如何让学生以对待专业课的方式对待核心通识课,提升通识课程的教学效果,这是一个亟待解决的问题。

根据近年来的教学实践,笔者认为:挖掘通识类课程与专业核心能力的联系,建构一套以专业核心能力培养为中心的教学体系,是一个重要方法。

三、基于专业核心能力培养的“中西文化比较”课程教改探索

高职院校课程教学改革,一要符合专业人才培养方案;二要符合学生的学习特点;三要具有可操作性;四要有效果。

依据国家新媒体专业标准和我校新媒体专业人才培养方案,我专业培养的专业核心能力主要为文案撰写与策划能力、图文编辑处理与音视频剪辑能力、新媒体营销推广能力等。依据学校大数据及专业调查数据发现,我专业学生专业认同率高,对媒介新技术感兴趣,喜欢“有用”的课程,希望有多元的教学与评价方式。

为此,“中西文化比较”课堂可以以专业核心能力为依据,将专业能力应用到通识课中,或者以通识课来辅助专业能力培养,以提高素质课的“应用性”,避免学生认为课程“无用”而对课程产生拒绝。在教学实践中,可以进行如下尝试,以提高课程的教学效果。

(一)课程内容的选择

“中西文化”是一个非常宏大的课题,在短时间内很难讲通讲透,也很难激发学生的兴趣,当然对高职学生来说必要性也不大。基于这样的现实,我校新媒体专业“中西文化比较”课程定位为:新媒体专业限选课,提高中西文化知识的素质课、美育通识课。通过对本课程的学习,一方面可以加深学生对中华民族文化的了解,增强民族自豪感和自信心,增强国际理解和国家认同感;另一方面可以帮助学生了解西方的各种文化现象,理解中西文化的差异,克服文化障碍,以减缓可能碰到的文化冲击,逐步提高学生跨文化交际的实际能力,使学生能够用文化的眼光认识自己、包容他人,提高职业能力,为学生学好专业课程、培养专业能力创造条件与能力施展阵地。

新媒体专业“中西文化比较”课程为了在培养学生文化素养的同时,又能符合高职学生的兴趣与认知特点,专门选取比较接地气的、学生感兴趣的中西饮食文化、节日文化、服饰文化、婚俗文化、建筑文化等几个专题。在教学实践中,尽量将专题内容对应的专业能力进行理实一体教学,达到互通、互融、互相支持的目的。

同时,在选择课程内容时特别注重“中西文化比较”等通识类课程与专业课程联动,以“能力模块”构建课程体系。即通识课程的开设不会独立于专业核心能力之外,会和整个专业核心课程形成联动。比如,“中西文化比较”课程可以和专业核心课“新闻采访与写作”“新媒体文化传播”“音视频制作”形成一个能力模块,共同培养学生的内容制作与传播能力。在教学目标制订、课程案例选择、实训任务设置等方面形成一体化,或互补,或进阶,共同完成人才培养目标。

(二)教学方式的探索

依据新媒体专业学生重实践、喜用自媒体、缺乏自信等特点,可以在教学方式上进行探索,结合专业特点与实训条件,充分激励学生,提升学生的积极性、获得感及自信心;提升课程的实践性及有用性,以达到课程教学目标、培养适合市场需求的新媒体人才为标准,进行课程教学改革探索与实践。

1.“教赛结合”提升学生的积极性与获得感

高职院校培养学生的目标非常清晰,即培养符合地方经济发展的、适应生产一线的专业技术技能人才,能高质高效完成岗位工作任务,并且具备良好的综合素质。

由教育部、省教育厅及各行业协会组织的职业技能大赛对学生职业素质的引导,具有指导性和引领作用,也成为各专业发展的风向标。在高职院校,职业技能大赛越来越受到重视,也越来越得到师生和企业的认可。我校新媒体专业历年来坚持参加各级各项与专业相关的赛事,对专业建设及课程改革起到很好的作用。

例如,针对在校学生(包括大专、本科、研究生)的“创意星球-学院奖”给我们的教学提供了很好的平台和借鉴。在“中西文化比较”课程教学中,我们将该平台赛项作为学习任务引入,以任务驱动教学。如“节日文化”学生耳熟能详,体会真实,但因为习以为常,学生普遍认为这个部分是没用的。为此,在授课时,我们首先拿出这个竞赛平台及策略单,给学生布置课程任务,要求学生结合企业要求完成节日主题海报。这样,学生在听课时就有针对性,带着任务去学习,而不会认为课程内容与自己的专业无关。学生要完成这个课程任务和参加比赛,就必须了解节日文化内涵及节日习俗,并思考节日文化与创意星球这一企业的契合点。这样,不仅能完成本课程教学任务,还能提高课程的实用性,也增加了课程与专业核心能力的关联,锻炼学生文案撰写与图文制作的能力。

本届2019级新媒体专业学生参赛,提交作品110件,获铜奖1项、优秀奖7项、入围奖10项,大大提升了学生的信心及获得感。其他专题也可以寻找相关赛项,或者以技能大赛为参照设置教学任务。

2.课程模块对应专业能力,提升课程的实践性

我校新媒体专业注重以专业能力模块构建课程体系,注重通识课和专业核心课的互通互融,共同进行高素质专业人才培养。

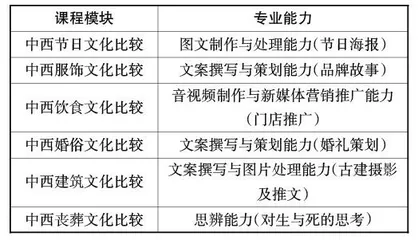

“中西文化比较”课程的主要教学内容包含六个模块。在制定课程标准时,专业教学团队经过商讨,除了确定主要授课内容之外,还确定了每一个课程模块对应的专业能力,并将它融入课程教学及考核中,这样教学目标更明确与具体。

以“中西饮食文化比较”为例,目前西餐在我国的普及程度越来越高,学生对中西饮食感知是比较丰富的,也比较感兴趣。然而学生感兴趣的部分仅仅在于美食本身,至于饮食文化的比较、传播,在他们看来似乎又与新媒体专业关系不大。为了提高课程的实践性,在本模块的教学与考核中,除了让学生制作PPT进行中西饮食文化比较专题讲授之外,还让学生制作家乡饮食文化推广图文或者推广方案。在完成学习任务时,学生通过探店、采访深层次了解地方饮食文化,并通过协助企业通过新媒体账号运营进行饮食文化推广,达到互动、双赢的效果。

3.自媒体平台运营,展示学习成果

通过教学及实训,学生对几个模块的内容有了比较深刻的印象与直接的体验。

在了解中西文化现象的基础上,学生还可以充分利用自己的专业能力进行文化传播与成果展示。本课程借鉴抖音平台“非遗专栏”操作方式,学生完成每一个模块任务之后,作品可以在专业网站及学生自媒体平台(每个小组都有自媒体账号)上发布。抖音、微信公众号、小红书、微博等自媒体平台都成了他们成果展示的平台,学生从转、赞、评中收获成就感,也锻炼自己的自媒体运营能力。

目前,有小红书粉丝超过20万的学生,也有抖音粉丝过10万的。学生互相学习、互相竞争,将专业能力综合运用,实现了综合能力的提升。“中西文化比较”课程也不再仅仅是理论的讲授,变成了参与、体验、创造、呈现、传播,而这些正是新媒体人才培养的基本要求。专业能力与核心素养互融、共进,达到培养目标。

四、结语

我校新媒体专业开设的“中西文化比较”课程是学校美育教育与传统文化传播的重要载体。在教学过程中,尝试将美育类通识课程与专业核心能力相联系,取得了不错的效果。针对高职院校学生来说,在专业核心能力框架内,以专业能力模块构建课程体系,打通通识课程与专业课程的壁垒,改进通识课程教育教学,或许是行之有效的方法。

参考文献:

[1]彭寿清.大学通识教育课程设计研究[D].重庆:西南大学,2006.

[2]程有娥.基于核心素养的高职通识教育改革研究与实践:以浙江工贸职业技术学院为例[J].职业技术教育,2020(17).

[3]浦家齐.求索通达之道:论通识教育的深度层面[J].复旦教育论坛,2010(8).

◎编辑 栗国花