布鲁纳理论在高职院校药学专业药理学教学中的应用

作者: 樊馨

[摘 要] 在高职院校课程中,药理学是学生普遍反映难度较大的一门课程,这与其理论性强、内容繁杂、结构松散等特点有关,采用适当的教学方法有助于解决这一问题。布鲁纳理论强调学科基本结构的学习,提倡用发现法进行教学,重视学生内部学习动机。针对药理学的学科特点,结合布鲁纳的结构教学理论,介绍药学专业药理学教学实践和体会。

[关 键 词] 高职院校;药理学;布鲁纳理论

[中图分类号] G712 [文献标志码] A [文章编号] 2096-0603(2022)16-0142-03

药学专业主要是研究药物对人体及动物体脏器功能和神经系统的影响。它是连接健康科学和化学科学的医疗保健行业,它承担着确保药品的安全和有效使用的职责。药学专业主要研究药物的来源、炮制、性状、作用、分析、鉴定、调配、生产、保管和寻找(包括合成)新药等。主要任务是不断提供更有效的药物和提高药物质量,保证用药安全,使人类能更好地同病害做斗争。药理学作为药学专业的主干专业课程,它是研究药物与机体相互作用及其规律和作用机制的一门科学。药理学知识的理解和掌握对于临床药物合理应用、药物不良反应监测、新药研发等具有十分重要的作用[1],因此,学好药理学知识对药学专业学生来说具有重要的作用。

目前,高职院校药学专业药理学教学设置多是参照本学科教学模式进行的,教学内容基本上就是本学科内容的压缩版,课程理论性强,内容繁杂,结构编排较为松散,缺乏生动性和形象性,教、学双方均感觉药理学理论知识学习起来难度较大。在近年来的教学中,笔者有意识地采用布鲁纳教学理论指导药理学教学,依据高职教学的要求,以教学为基础,探索和梳理学科的基本结构;以发现学习法贯穿教学,注意培养学生的学习态度和方法,激发学生的学习兴趣,提高教学质量,取得了一定的教学实效。希望借此研究能够将布鲁纳教学方法推广至高职院校医药类各专业的药理学教学中,解决药理学教和学的“老大难”问题。

一、布鲁纳教学理论

美国著名教育心理学家杰罗姆·布鲁纳从心理学理论出发,通过大量实践与研究,创立了结构主义教学理论,从知识观、学习观、师生角色的定位及其作用、学习环境和教学原则等方面对教与学做了细致的阐述与归纳[2]。这一理论主要包含以下观点。

(一)基本结构

所谓基本结构是指学科知识中那些具有内在联系并起普遍作用的知识体系,即反映该学科发展水平的最基本的概念和原理。布鲁纳指出,不论教什么学科,务必使学生理解学科的基本结构。概念和原理越是基本,它们对于解决新问题、掌握新内容的适用性也就越大。如果学生掌握了作为该学科知识结构核心的基本概念和原理,在学习其他知识内容时就能收到事半功倍的效果[3]。

同时,各个原理和概念之间不是彼此割裂的,而是一个相互联系的整体。在每一阶段的学习中,都要反复回到这些基本原理和概念上,进行阐释和深入理解,在基本结构的基础上不断扩大和加深学科内涵。

(二)发现学习

学习不是教师简单地向学生传递知识信息、学习者被动地接受信息的过程,而是学习者主动构建知识、进行有意义学习的过程,并且这一过程是无法由他人代替的。“兴趣是最好的老师”,布鲁纳从学科的结构出发提出发现学习,并认为学科结构和发现学习有必然联系[4],教师应当培养学生的主体意识和学习兴趣,引导学生自己去发现,通过自己的理解去记忆。

二、教学实践与体会

传统的教学以传授知识为主要教学目的,模式较为单一。重理论,轻应用;面面俱到,缺少重点。教师往往更注重理论知识的灌输,忽视了对学生素质教育和技能的培养。学生面对众多的知识点,很容易记忆疲劳和混淆,产生厌学情绪。面对这种情况,笔者从学生的结构特点、知识水平、专业特点和教材内容的实际出发,在教学方法上做了以下尝试。

(一)寻找学科间的联系,构建完整的知识结构体系

在遵循教学大纲要求的前提下,根据药学专业的特点,对教材内容进行重新梳理。在每一章的内容讲解过程中,以药理学知识作为主线,将其所涉及的基础知识如生理学、病理学、生物化学、病原微生物学等有机整合,形成一个底层知识结构,作为课前复习和课后总结的重要内容。开头虽然较慢,一旦学生掌握了各知识点的内在逻辑关系之后,对于后续内容的学习就会顺利很多,所谓“磨刀不误砍柴工”。

1.药理学与生理学、病理学之间的联系

药物的作用机制实际上是建立在正常生理机制认识的基础之上,将药学专业前序学科生理学、病理学知识贯穿于相关药理学知识教学中,建立学科间的相互联系,形成跨学科知识体系[5],帮助学生更好地理解药物的作用机制,更好地学习药理学知识。

例如,生理学中的“细胞的跨膜物质转运功能,物质跨膜转运的方式及特点”和药理学中的“药物的跨膜转运”是基本一致的。药物在体内吸收、分布、排泄的过程中,首先必须跨越多层生物膜进行多次转运,且不同类型的药物在转运方式上不尽相同[6]。不难看出,作为影响机体生理、生化和病理过程的特殊物质——药物,它在体内作用的多个过程本质上都属于物质的跨膜转运。通过复习生理学中细胞跨膜转运知识,对于帮助学生理解药物代谢相关知识的抽象内容具有事半功倍的作用。

药理学教学中,作用于心血管系统的药物是重难点内容,尤其是“抗心律失常药物”章节牵涉诸多生理学中的“心肌细胞的电生理特性”知识点。为了帮助学生更为顺畅地学习药理学中对抗心律失常药物的作用机制,在课前重温生理学内容“心肌细胞的电生理”和病理学内容“不正常的心肌细胞的电生理”,并引入心律失常的形成原理,为学生抗心律失常药物药理作用机制和不同心律失常类型如何选择合适的治疗药物提供扎实的理论依据。

2.药理学与生物化学之间的联系

生物化学,本质就是利用化学的思维,解释生物的现象。例如物质代谢,就是底物+酶=产物,和化学方程类似。而狭义的药学,就是以特定化学结构,作用于某种生物物质,产生后续的药理作用[7]。两者本质上都是利用化学结构来解释生物效应。生物化学的内容包括物质结构、物质代谢两个板块。比如核苷酸是DNA的基本组成单位,而抗癌药5-氟尿嘧啶,就是伪装的核苷酸,它能干扰DNA合成,从而阻断细胞分裂,达到抑制癌细胞生长的目的。

生物化学介绍糖类、脂类等营养物质在体内的代谢规律以及影响因素,当规律被打破即导致代谢性疾病的出现。从疾病的发病机制寻找有效治疗药物是根治疾病的最终手段。例如,生物化学糖代谢章节中介绍升高血糖的激素和降低血糖的激素,两类激素的平衡是人体血糖维持在正常范围内的基础。临床常见代谢紊乱疾病——糖尿病,就是由于多种原因导致的激素水平失调,尤其是降糖激素胰岛素水平绝对或相对不足,那么降糖药物的作用机制就是增加胰岛素分泌量、增强胰岛素受体敏感性等。

联系生物化学知识可以帮助学生更好地理解药物作用的机制,可以开拓学生的思维,为药理学知识学习打下坚实的基础,为今后新药研发提供思路。充分认识构成人体物质的性质,了解人体中物质代谢的基本规律,才能更好地设计具有针对性的创新药物。

3.药理学与病原微生物与免疫学之间的联系

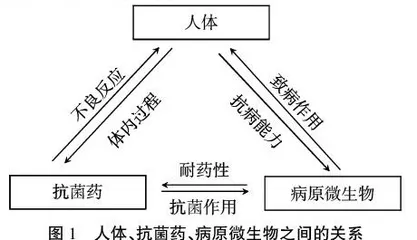

病原微生物与免疫学包括病原微生物与免疫学两部分内容。病原微生物主要研究各类细菌、病毒和真菌等病原体在不同条件下的形态、结构、生理功能、致病性、遗传变异等内容[8]。而药理学中抗菌药物部分的研究就是围绕人体、抗菌药、病原微生物三者之间的关系开展的(如图1)。病原菌是致病的关键因素,但不能决定疾病发展的全过程,因为机体的防御机能、免疫状态等对疾病的发生、发展及转归亦具有重要作用[9]。抗菌药物的抗菌机制都是以细菌本身的结构特点、代谢特点或繁殖特点为切入点,从而抑制细菌生长或杀灭细菌,帮助机体阻止疾病的发展,促进机体的康复,以达到最终消灭病原菌、保护机体、恢复健康的目的。例如,青霉素杀菌的作用机制是抑制细菌细胞壁中重要成分肽聚糖的合成,而根据病原微生物与免疫学课程中介绍的内容,革兰氏阳性菌细胞壁肽聚糖有15~50层,而革兰氏阴性菌细胞壁中肽聚糖只有1~2层,因此,青霉素的抗菌谱主要是针对革兰氏阳性菌的。

通过病原微生物中细菌形态与结构、细菌生长繁殖特点等内容的回顾,帮助学生理解和记忆抗菌药物相关知识点,更有效地理解细菌耐药性产生的机制,为抗菌药物临床合理应用提供理论依据。

(二)发掘内在联系

药理学课程信息量大,药物众多。在有限的课时内完成这么多内容的传授,教案难免成为“蜻蜓点水式”的流水账。为了帮助学生理解和记忆,笔者根据药理作用,将类同或相反的药物进行归类比较,力求发掘各个知识点的内在联系。具体是每一章突出一个或几个重点药物,详细阐明其作用特点,然后引导学生将之前学过的其他作用类似或相反的药物与之对比,寻找和发现一般规律以及差异所在。这种纵横联系的教学方法突出了重点,节约了时间,起到了以点带面、反复强化的效果。例如,中枢性镇痛药和解热镇痛抗炎药都具有镇痛的作用,但具体的作用机制、临床应用以及不良反应都不相同,可通过比较两类药物中的代表药吗啡和阿司匹林的镇痛特点,进行有效的区分和记忆。

在心血管系统疾病治疗中,一类药物通常可以用于多种疾病的治疗,但教材是按照疾病类型分类分章节的,可以打破教材的分类方式,按照药物类型进行分类,将知识内容纵横交织成网,有利于学生学透、吃透。以血管紧张素转化酶抑制剂为例,它既可以用于治疗高血压,又可以用于治疗心绞痛,还可以治疗心力衰竭。此时以高血压、心绞痛和心力衰竭的治疗手段为横线,以血管紧张素转化酶这类药物的作用机制为纵线,横纵交汇点即是血管紧张素转化酶抑制剂能够治疗相应疾病的机理。

通过上面对比、分类的手段,打破教材固有的结构,进行重新组合,充分发掘知识之间的联系,帮助学生在有效的时间内牢固地掌握知识要点。

(三)启发式课堂教学

启发式教学原则,就是运用各种方法充分调动学生思维的积极活动,使学生对新知识的学习变被动吸收为主动摄取。疑是思之端,学之始。思维总是与质疑和问题联系在一起。首先,在教案的组织中,尽量运用设问的方式,激发学生的好奇心。其次,展开教材主要内容的讲述,提供解决问题所必需的知识,并在逻辑推理关键处适当点拨、提示,鼓励学生去探索;同时保留一些令人兴奋的结论,引导学生自己去发现。最后,带领学生回溯整个学习过程,在基本概念和原则的基础上帮助学生总结和构建属于自己的知识结构。

(四)开阔视野,激发兴趣

传统的药理学教学,大多以传授基础理论和基本知识为主要目的,这样以灌输为主的方式难免会让学生产生厌学的现象。课堂中适时融入故事情节可以激发学生的好奇心,充分调动学生的主动性和积极性,使学生变被动学习为主动学习。例如在教学“抗生素”时,先给学生讲述青霉素是如何被发现的,以及其对医学发展的重大意义;在教学“阿司匹林”时,先给学生讲述其发展史,2000多年前,古希腊名医希波克拉底用树皮、叶汁治疗发热和疼痛[10]。这样学生很容易被故事情节所吸引,产生主动学习的欲望,从而提高教学质量。

(五)布鲁纳理论在药理学教学实践中的尝试

笔者将药学专业学生共60人(每组30人)进行短期实验教学,实验组学生在每次进行药理学知识教学前先复习生理学、病理、生物化学、病原微生物与免疫学相关知识,而对照组学生按照传统药理学授课模式进行讲授。分别在授课第一周、第八周和第十周进行测验,结果如表1所示。

三、结语

布鲁纳理论强调的基本结构和发现学习对药学专业教学中药理学的学习有着重要的指导意义。药理学教育在药学专业技能培养中占有重要地位,我们在实际教学中应帮助、促进学生进入发现学习,创设合理故事情境,结合临床知识,充分激发学生的热情,根据教学内容,融入讨论、互动和案例式教学方法[11],使整个教学过程是一个能动的师生教与学、互相交流的过程。

参考文献:

[1]张雷,曾丽媛,李川江.关于药学专业“药理学”教学的几点思考[J].苏盐科技,2018(1):101-102.

[2]杨丹.对布鲁纳结构主义教学的再认识[J].现代教育科学,2008(6):88-90.

[3]曹艳.布鲁纳结构主义教学理论对我国基础教育课程改革的启示[J].湖北成人教育学院学报,2009,15(2):1-2.

[4]刘占杰,王玉明,骆建新.布鲁纳结构理论在医学院校生物化学教学中的应用[J].检验医学教育,2003, 10(3):6-7.

[5]杜廷页,杨玉梅,潘效铁,等.高等医学院校生理学、药理学和病理生理学实验课“三合一”教改的探索[J].包头医学院学报,2001,17(1):81-83.

[6]刘燕,王锦.药学专业生理学教学体会[J].医学教育,2011,15(35):1179.

[7]吴梧桐.生物化学与现代药学研究[J].中国药学杂志,1998(4):193-196.

[8]田秋月,刘杰,唐文文.高职药学微生物学课程教学改革的探索与思考[J].现代职业教育,2019(8):108.

[9]高业栋,赵新民.病原微生物与人类安全[A].2010年中国药学大会暨第十届中国药师周论文集[C],2010.

[10]吴宏,孔凡琳.高职药学专业药理学教学探讨[J].卫生职业教育,2010(28):61-62.

[11]赵洪.研究性教学与大学教学方法改革[J].高等教育研究,2006,27(2):71-75.

◎编辑 鲁翠红