“大概念”统领下教材融通的实践探究

作者: 翁海玲摘要:历史“大概念”具有统摄主干知识的作用,是高三进行融通复习的有效范式。“大概念”的凝练以“大单元”为依托,以“核心概念”内在逻辑的打通为手段。教师在进行教材融通复习课的设计中应以“故事”为场景使学习者能够“亲历”环境、以问题为导向层层推进课堂教学,使明暗双主线最终能够汇总聚焦于“大概念”。从触动学生家国情怀的视角加深学生对知识的直观印象,刺激学生主动深挖主线之外的“细枝末节”,在发展思维的同时提升核心素养。

关键词:中学历史;大概念教学;教材融通;情境教学

随着新课程新高考的不断深入,高三历史在一轮复习中无法回避的一个问题就是如何实现统编版选择性必修教材与中外历史纲要的融通?《普通高中历史课程标准(2017年版2020年修订)》在教学内容的整合上明确提出,重视以学科大概念为核心,使课程内容结构化,以主题为引领,使课程内容情境化,促进学科核心素养的落实[1]。本文以统编版高中历史教材选择性必修三第十课“近代以来的世界贸易与文化交流的扩展”为例,对选择性必修教材与纲要教材线索进行梳理,并从“大概念”出发设计课堂主线来统摄教学内容,尝试从两大核心概念的内在联系探索“大概念”升华的真谛。

一、概念·线索梳理

何谓本课的核心概念?北京教育学院方美玲老师认为,历史核心概念位于从史实到历史学科大概念的关键节点,处于历史认识内容核心[2]。细探本课标题,近代“世界贸易”与“文化交流”赫然在目,因此厘清两大名词背后的核心概念极为重要。从教材的单元结构上看,有别于第九课古代的区域性贸易,本课在时空上皆大为扩展,更多的侧重于新航路开辟后,世界贸易网的逐步形成及对世界带来的影响,因此,“经济全球化是人类社会发展必由之路”是第一个名词背后的核心概念。从教材的叙事线索上看,近代以来“文化交流”的扩展显然是近代“世界贸易”扩展的互动产物,因此,第二个名词背后的核心概念是“人类文化因交流互鉴而变得丰富多彩”。从教材的打通上看,两大核心概念的梳理,可以激发学习者拓展思考近代“世界贸易”与“资本主义世界市场”“经济全球化”“资本主义世界殖民体系”之间具有何种关系?将纲要(下)和选择性必修二的相关知识点打通。

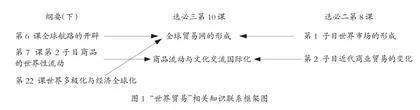

鉴于此,笔者将本课的“大概念”拟定为“经济全球化促进了文化的交流互鉴,而在文化交流中应遵循以我为主、为我所用的原则”。为了实现本课“大概念”对教材的统摄作用,需要将相关知识点进行线索性梳理,从与“世界贸易”相关的三个知识点“资本主义世界市场”“经济全球化”“资本主义世界殖民体系”入手,摸清本课“大概念”背后的逻辑关系,由此形成以下知识联系的框架(见图1):

通过对纲要与选择性必修教材的通盘线索摸索,并结合本课的大概念,将本课的主旨定义为:新航路开辟后,伴随着殖民扩张与掠夺,世界市场逐步形成。工业革命为以欧美为中心的世界市场最终形成提供了重要条件。彼时世界贸易额呈现出前所未有的爆炸性增长,经济全球化成为人类社会生产力发展的强劲动力。20世纪上半叶,伴随着世界大战、冷战,经济全球化受阻。20世纪下半叶,在各种因素的综合作用下,全球贸易网得以恢复,经济全球化愈加成为人类社会发展的必由之路。而一部世界贸易交往的历史也是一部文化交流的历史,在经济全球化深入发展的过程中,各地文化也发生了交流:如茶从中国传入英国、俄国、荷兰、日本后,形成了各具特色的茶文化;中国服饰传入欧洲后,使得西方女装从以束缚为美转为以宽松为美。西方服饰传入东方后,使得东方男装融合了时代精神与民族特色;而西方钟表传入中国后,与中国传统文化结合,形成独具特色的更钟文化。更钟的出现也意味着任何文化在传播过程中都会面临着不断被本地化的趋势。同时,说明了对于外来文化我们应该坚持“以我为主,为我所用”的原则。

本课的重难点:

1.时空转换大,如何运用本课“大概念”精选出合适的地图?

2.作为复习课,如何既避免知识点的“炒冷饭”又做到知识点的巧妙落实?

3.如何推动教学过程,在促进学生核心素养有效落地的同时,渐指本课“大概念”?为了突破重难点,本课以“大概念”来统摄纲要与选必教材,并以葡萄牙公主凯瑟琳的一份嫁妆为视角设计教学情境,推进教学环节,同时加深学生对知识点的印象。

二、实践·融通设计

有鉴于本课“大概念”“靶心”的步步“命中”与教学环节的设计有密切关系,笔者设计了以下教学环节:

教学环节一:全球贸易网的形成

本环节通过梳理新航路开辟后全球贸易网形成的重要阶段,着重于引导学生理解工业革命对于经济全球化带来的作用,以及经济全球化对于人类社会生产力的巨大影响,从而得出“经济全球化是人类社会发展必由之路”的核心概念。

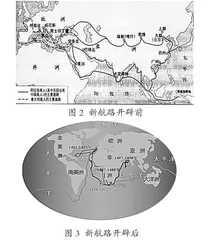

在导入部分,教师由16世纪远嫁英国的葡萄牙凯瑟琳公主的嫁妆———中国瓷器讲起,介绍中国瓷器在葡萄牙大放异彩,葡萄牙通过模仿青瓷,并结合本国审美传统,成功获得日后的“瓷砖之国”的美誉。设计问题:葡萄牙的“山寨”制瓷技术超越“正品”源于何?在教学实践中,学生能够得出是葡萄牙人对外来文化的一种“交流互鉴、为我所用”态度的结论,为本课的“大概念”奠定基调。随后,通过展示新航路开辟前后贸易对比图(见图2、图3),设置问题:新航路开辟前后,世界贸易发生了怎样的变化?其后17-18世纪世界殖民扩张对世界市场带来了怎样的影响?

材料1:第一次工业革命推动下的广泛使用大机器生产,交通运输工具的革命……导致世界市场形成。

———栾文莲《全球的脉动———马克思主义世界市场理论与经济全球化问题》

材料2:19世纪中叶以来的国际分工主要是垂直分工,即由英国等先进国家出口制成品销往落后国家和殖民地,而后者出口原料供应前者。

———吴于廑、齐世荣《世界史·近代史编》

材料3:原料和工业制成品……从1870至1913年,这两类商品的贸易额都增加了两倍多。

———吴于廑、齐世荣《世界史·近代史编》(下卷)

问题设计:

1.工业革命为推动世界市场完全形成提供了哪些条件?

2.概括世界市场完全形成后全球贸易的新变化?

3.世界贸易额增长说明了什么?

由于第1问与第2问学生可从教材中定位到答案,因此难度不大,但在第3问的回答上,课堂陷入到沉默状态,此时教师可以在细节处提醒学生结合纲要(下)的知识,思考“经济全球化与人类社会生产力之间的关系”,将学生水到渠成地引至本课的第一个“核心概念”。

进入20世纪上半期,伴随两次世界大战、经济危机、冷战等因素的影响,全球贸易网濒临崩溃,然而二战后《关贸总协定》签署,全球贸易网得以重建。在此细节处,教师继续深挖问题“战后,为什么要重建全球贸易网?”有了前述问题回答的经验,学生已能脱口而出结论———为了适应经济全球化,而经济全球化是人类社会发展的巨大动力!至此,本课“核心概念”再次得以彰显。

20世纪下半叶,在中国的改革开放、冷战的结束、世贸组织的成立、跨国公司的成立、第三次科技革命等因素的综合作用下,经济全球化成为强劲的时代潮流。此时,引导学生从经济和文化角度,思考“经济全球化给人类社会带来怎样的影响?”这一教学环节的目的在于培养学生以唯物史观看待经济对文化带来的影响,理解经济全球化不仅使得世界贸易呈现新的突飞猛进,同时更引发了人类历史上跨地域文化的不断交流,再一次触及“核心概念”的同时,也为过渡到下一个教学环节做好铺垫。

教学环节二:商品流动与文化交流的国际化

本环节以“一部全球贸易交往史就是一部全球文化交流史”为过渡句,继续引导学生通过窥视凯瑟琳公主的其它嫁妆,探索近代以来贸易对文化交流带来的影响。

首先是凯瑟琳公主带去中国茶叶的影响,以英国、俄国进行教学,通过展示如下材料,并设置问题。

材料1:随着时间推移,英国人开始向茶中添加在传统饮食中占有重要地位的牛奶,后来又大量添加蔗糖,逐渐形成具有英国特色的下午茶。

———摘编自刘童才《茶向西方的传播简述》

问题1:根据材料概括英国社会茶文化具有什么特点?

材料2:万里茶道不仅是全世界共同的历史记忆,也是当下促进世界和平的重要借鉴。

———刘行健《“人类命运共同体”视野下的万里茶道申遗》

问题2:据材料简析万里茶道申遗仍然具有意义的原因?

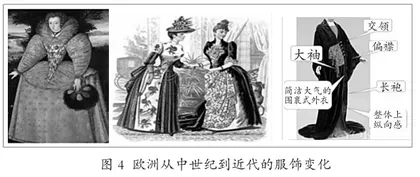

两个问题的答案基本上可从材料中定位信息,于学生而言挑战不大。而在英国独具特色的“下午茶”文化、俄国“万里茶道”之外,再展示荷兰许多富裕家庭设置的专门“茶室”,日本的“茶道文化”后,教师引导学生得出“人类文化因交流互鉴而变得丰富多彩”的结论。由此,本课的第二个核心概念得以引出。东西方在服饰文化的问题交流上,引导学生来思考凯瑟琳公主会带去怎样的服饰?并展示欧洲从中世纪到近代服饰的变化图(见图4)。

以故事性方式讲述凯瑟琳公主深受欧洲大胯束腰服饰困扰以及新航路开辟后富于东方韵味的款式给欧洲服饰文化带来的冲击,18世纪法国融入东方服饰元素符合女性人体美的服饰。20世纪初,法国设计出集宽松与美感于一体的女装———孔子大袍,奠定了20世纪西方女装的基调,而东方男装在近代也在受到西服深刻影响后,融合了时代精神与民族特色,在中国设计出了中山装。在这样的故事推动下,可一步一步将学生引向本课核心概念“人类文化因交流互鉴而变得源远流长”。

在钟表文化上,则需要营造新的教学情境,即引导学生对比利玛窦献给万历皇帝的自鸣钟与中国更钟的区别。学生通过观察可以得出,更钟独具中国建筑风格的特色。更钟的出现说明任何文化在传播过程中都会面临着不断被本地化的趋势,此时教师抛出问题“为何我们需要促进外来文化实现本地化?”有了前述教学环节的铺垫,以及学生所具备的一定知识背景,学生能够脱口而出地回答“坚持以我为主,为我所用的原则!”至此,本课“大概念”的“靶心”由此“命中”。

三、反思·规律整合

在设计本课的融通教学中笔者发现了“大概念”教学的一些规律:

首先,一节课中“大概念”的确定至关重要,换言之,“大概念”的确定是课堂能否体现深度与广度的关键。那么如何确定“大概念”?笔者仅从本课的教学设计得出的结论是,“大概念”的凝练既离不开对教学内容内在逻辑的有效梳理,更离不开“核心概念”联系的打通。前者的作用在于把握“大概念”的主线不至于偏离,后者目的在于使得提炼的“大概念”能够启迪人心。

其次,在“大概念”融通教材中,不免需要对选必与纲要教材进行线索梳理,而历史教材的相关性决定了梳理出来的内容必然繁琐,如何提取有效内容?笔者认为,在主线的引导下,“抓大放小,深挖历史事件背后的动因”是一个重要的原则。面面俱到进行讲解,对学生进行已有知识的不断灌输,不仅影响课堂效率,也会抑制其思考,而“深挖历史事件背后的动因”则可以促进学生自主弥补主线之外的细枝末节知识的学习。

最后,关键史实的串联需要设计出合理的教学情境,历史故事是贴合学生学情的方式之一。同时,情节的推动需要问题链的有效设计。但需要注意的是,教学故事与问题设计需要遵循历史的客观事实,才能真正做到在大历史时空底色下彰显“以史为镜”的作用。

参考文献:

[1] 中华人民共和国教育部.普通高中历史课程标准(2017 年版2022年修订)[M].北京:北京师范大学出版社,2022:4.

[2] 方美玲.历史学科核心概念及其教育价值[J]. 历史教学(上半月刊),2022(12).

编辑/王波