STEM教育的深度解读(二十四)

作者: 向世清

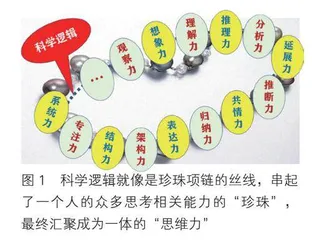

前面3讲总体上阐述了如何建立科学逻辑的方法论,包括“七方面原则”和“三步法”,其中,“结构化思维”可谓令人印象深刻。有了这样的方法论和具体的实用方法,只要我们勤加练习,逐步提升科学逻辑能力,肯定是水到渠成、大有成功的。在此基础上,这一讲我们进一步阐明,科学逻辑正像是一个非常具有“灵魂性”的好东西。它就好比一个“珍珠项链”的丝线,串起了众多的思考相关能力的“珍珠”,从而使得每一个建构科学逻辑的人,会不断在相关能力上获得提升,并最终成为一个具有全面科学思维能力的人(在前有各讲的基础上,您现在肯定易于理解“科学逻辑”的总体“串联能力”了,它的价值非同一般,您会越来越觉得它的深刻影响)。

图1给出的就是这样一个简明但深刻的示意图,这正是一个“珍珠项链”的深层次体验。

科学逻辑能力是科学思维正确、合理的基础能力,包含了对事物的科学化观察、比较、分析、抽象、概括、判断和推理能力,是采用科学的逻辑方法,准确而有条理地表达自己的思维过程的能力,和形象思维能力截然不同,它是生活中必不可少的更高阶能力。在这里,限于篇幅,不对图1中的所有相关能力项一一再细致阐明,下面选择其中数个更有关键意义的能力项进行一些延展性的阐明讨论(事实上,单从名词本身您就已经基本可以理解相关的内涵和意义了,所以也不一定必须多作说明)。

(1)观察力 是借助人的视听等感官感知与思维活动获取信息的能力。思维与逻辑的建立一定是建立在基于观察和事实基础的实践过程之上的。这其中反映了人的认识过程,必然是从感性认识到理性认识,然后不断螺旋上升,最终实现接近真实规律的科学真理的认识(凭空推理的方式是不可能真正高效建立科学逻辑的,尤其是对于初学者)。观察力是一切科学认识的出发点,其对象是客观世界,包括人的思维空间和意识空间(只不过对人的相关认识比对客观世界的认识目前相对滞后一点点)。更需要讲到,观察力是科学逻辑的起点,是一切科学认识能力的基础,就像一座大厦的地基类似的意义和作用。所以,为了实现学习者更好的科学认识能力,不论怎样提升他们的观察力都不为过。在进行学生的科学教育过程中,不要以为观察力是一个最基本也最简单的事情就把它经常放在忽视甚至忽略的位置。我们现在的应试学习中其实就是忘记了让学生要从观察和感性认识出发,所以学习的结果都只能在低阶层次上建构,学生的高阶理性认识都没有牢固的基础,最终都成为无法再深刻建构的产物。最重要的,是要让学生细致入微地观察事物,充分、充足地观察,继而发现其本质和规律。

(2)想象力 这是人的一种在外界现实刺激的情况下,在大脑中对观察和记忆的表象进行加工、变化、改造和迁移等,形成和创造出新形象的一种特殊能力,也就是基于看到的“象”再构建新的“象”的能力(如图2所示)。它是一种高级思维能力,是基于知识发展知识,从而实现创新的核心能力。想象力一般都需要结合场景、空间、情境,所以它往往难以描述,却又实实在在表现为科学逻辑发展中的必需。爱因斯坦曾讲过:“想象力比知识更重要,因为知识是有限的,而想象力概括着世界上的一切,推动着进步,是知识进化的源泉。”发展想象力首先要给予学生有足够视野的机会,然后让他们丰富地观察、感受和体验,换句话讲,要让学生在“没事儿干的方式下,看到看好看足他们身边的世界”(我们的教育现在给到孩子们这样的机会和时间了吗?应该非常值得反思)。

(3)归纳力 一般又称为“归纳总结能力”,这是一种包括了抽象和概括,以及更多的综合提炼然后表达的能力,是把诸多信息综成一体然后给出恰当表述的核心。对于科学逻辑而言,没有每一个递进的归纳,就不可能形成递进的结果和结论,也就不可能形成“串起来”的科学逻辑。所以,没有归纳,就没有递进,就没有进阶。归纳力越强,越能够建立起更好的科学规律、科学过程的准确描述和本质升华,越能发现表象背后的真正实质。对于一个学习者而言,没有归纳力,就谈不上学习的继续升级和升华,最后就连说话都会没有水平甚至语无伦次。归纳中还有一些有关整理、订正、修正、转换视角和转换表述的意义,能够使得感性认识最终表达成为“科学化的”理性认识。我们现在的教学中,实际上给予学生自我归纳的机会太少,即便有,多数也仅仅停留在对知识点的梳理和归纳上,使得学生的学习层次难以上到真正高阶。这也是非常值得重视和反思的。

(4)专注力 如同其本义,这是指注意力本身的一个概念,是一种思维始终沿着既有思维不旁开、不跳转、不走神儿的保持能力,特别是在复杂环境中保持对特定任务的持续关注和深入思考的定力。在科学逻辑中,这一点其实也很关键,就像猎犬紧盯目标,决不放弃追踪,决不随便改换注意焦点。然后,这是科学思维乃至科学研究走向深度思考的重中之重(也是基于此义,很多时候,一个科学家终身关注某一样科学,才能最终成就伟大的科学发现或科技发明)。如图3所示,专注力意味着坚持目标,也意味着不被外界干扰所随便“带走”“带偏”。这其中也代表着一定要让思考者有静下来的时间和空间,心无旁骛,才能有专注思考的可能性(应试教育中让学生有静下来的时候吗?)。

(5)架构力 就是从一个概念开始推导出另外一个概念;也是从一个线索出发,再到一个线索。有这样的连接,就能把整件事的顺序尽可能梳理清楚并连接成一个整体。最终一个系统内部怎么关联、有什么结构、这样的结构为什么要如此形成、这样的结构为什么合理等,就是架构力常规的关注和表现。因此架构力是一种整体系统的连接框架的建立能力。英文有一个对应的词,framework,它的含义就是包括一系列假设、概念、逻辑的知识体系,凭借这个知识体系,我们可以用来理解事实和观察事实,最终完整形成描述或者判断。架构力是一个人最重要的能力,是一种战略能力,对于科学逻辑而言,最终科学逻辑整体上体现为什么样,架构力极其关键。在平常的学习者引领中,我们要特别关注形成他们的架构力,因为学习的重要目的之一,就是形成一个人的架构力,有了这样的能力,学习者的知识才能成为知识体系,才能真正让其可以使用知识完成应用乃至创新(但凡高阶能力的人,尤其是具有战略水平的人,例如领导者、战略管理者、战略科学家等,这是必备和必需)。

(6)系统力 又叫“系统能力”,与架构力更多关注连接结构不同,系统力更多关注整体的特征与表现。一个具有系统力的人在“一体化”的概念之下,整体协调内部,不断优化配置内部各相关元素、资源、结构等,使得系统外部表现得更协调、更优化、更有效能和效率,最终在“全域目视”下,系统是一个看不出内部的“整体”。最为特别的是,系统性之下,并不一定是系统内部的每一个单元、每一个零部件、每一个局部等都是自身最好的极端结果或是自身最好的最佳功能表现,而是整体最好是最根本的标准。最终,系统力还有看穿系统本质的特点。所以,系统力可以实现最好的系统结果建构,并实现更好的整体问题解决。这样的意义下,科学逻辑一旦形成,它就达成了全局的最优基础,最终一定是在关联的事物系统中起到整体作用的决定性“贯穿联系机制”,所以真正建立起很好的科学逻辑的人,一定会在系统力之上有更多的体验、发展乃至提升。

其他能力项这里就不再一一说明。从上述数个更有关键意义的能力项的再细致阐明,我们也能看到,科学逻辑能力实际上代表了一个人全面发展的要求,其中的每一项能力都具有“珍珠”般的价值和意义。当然,反过来,理解了各个“珍珠”能力项的内涵和意义,我们也可以更为清晰地说,不断加强这些“珍珠”能力项的建构,最终整体也是“修炼”科学逻辑能力的必需。那么,就请您,作为科学教育工作者,记住图1给出的“项链”图,引领学生不断发展相关的能力项,也更关注让他们整体形成科学逻辑能力吧!