赓续千年文化瑰宝 共创数字文博馆

作者: 冯志斌 张园园 王怡婷

选题背景

《义务教育信息科技课程标准(2022 年版)》明确指出,学生应“了解人工智能对信息社会发展的作用,具有自主动手解决问题、掌握核心技术的意识”,并在7—9 年级设立了专门的模块“人工智能与智慧社会”。为了让学生亲身体验人工智能技术的魅力,并在实践中掌握其技术原理,培养学生运用人工智能解决问题的能力和创新能力,本文以“共创数字文博馆”为单元主线,以设计数字文物为载体,进行人工智能基本概念和技术应用的学习。

单元设计

单元主线设计

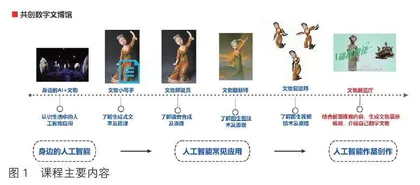

整个单元以“共创数字文博馆”为主线,学生通过走进数字博物馆,运用人工智能技术为选定的文物制作文字和语音介绍、创建文物的卡通形象、制作文物动画视频等方式,进行人工智能课程的学习(图1)。课程内容精心挑选了人工智能的多个核心应用领域——机器学习、自然语言处理、计算机视觉、生成式人工智能等,通过这些内容的学习,学生将深刻理解人工智能与文物保护之间的密切联系,并尝试运用所学知识为文物“复活”贡献自己的智慧,从而培养他们的文物保护与传承意识。

单元课程目标

认识身边的人工智能应用,感受人工智能在文物保护领域的重要价值,激发学生对数字文博馆的兴趣和好奇心;理解人工智能的基本原理和应用场景,通过实践,初步感受人工智能中的搜索、推理、机器学习等内容;能选择合适的人工智能工具进行自主学习和合作学习,团队合作完成数字文物设计,培养创新精神和团队合作能力;认识人工智能对社会的影响,明确个人在数字文博馆建设中的责任,积极参与文物保护和传承活动,培养学生的信息社会责任意识。

课程内容

本单元共6 课时,围绕“共创数字文博馆”这一主线,按“主题选定—场景分析—原理认知—实践应用—综合创作—展示评价”顺序推进单元课程实施。在整个单元中,运用“以大任务带动小任务,以小任务构建大任务”方式,让学生充分感受创作的乐趣,达到“知识螺旋上升,作品自动完成”的效果。单元课时活动见表1。

教学实施过程

入项活动:身边的人工智能+文物(1课时)

首先,学生观看《国家宝藏》节目和体验数字博物馆,直观地认识到人工智能在文物保护中的重要性,激发他们的学习兴趣。然后,引导学生深入分析国家在文化遗产数字化保护方面的现行策略,帮助学生构建相应的知识体系。随后,教师阐述本单元的项目目标——文物数字化, 并鼓励学生提出自己的构想(图2),为单元项目顺利开展奠定基础。

子项目活动:文物设计师(4 课时)

子项目教学流程分为4 个阶段:场景分析、原理认知、实践应用和拓展迁移。学生将从真实情境出发,通过动手操作、积极思考和口头表达,在实践中学习和创新,从而掌握相关原理。借助数字化学习平台和资源,学生将探究各类人工智能应用背后的实现机制;通过比较不同的体验,学生将挑选出适合自己的人工智能工具,并通过实际操作设计数字文物。表2 为具体的教学设计流程。

出项活动:文物展览厅(2课时)

学生将综合运用前一阶段活动中的材料,创作出内容丰富、结构完整的文物作品介绍。每位学生或小组轮流展示创作的作品,向同伴阐述设计理念、采用的技术手段,以及最终的展示效果,并接受他人的评价。展示方式不限,包括演示文档、视频、海报等,鼓励学生运用多种多样方式呈现创意。展示结束后,全体学生参与投票,选出最喜欢的作品。通过展示交流活动,学生不仅能够欣赏到同伴的成果,学习到他人的优秀创意和实践经验,还能根据同伴提出的改进建议与意见,优化迭代自己的作品。

在单元的尾声,教师引导学生分享自己在本单元学习过程中的收获、遇到的挑战及应对措施,鼓励学生思考人工智能技术在未来文物保护和传承中的可能应用,激发他们对未来的思考和探索。

学习成果

在本单元的学习过程中,每个任务都对应着特定的学习成果,不仅可以作为学生的过程性评价材料,还为最终的项目作品提供了丰富的素材。在本单元的实际课堂中,每个小组都利用生成式人工智能工具制作出了令人满意的作品。

图4 为学生投票选出的优秀作品截图。通过本单元的学习,多数学生不仅掌握了使用生成式人工智能工具解决实际问题的能力,还显著增强了他们保护国家文物的意识。

反思与提高

鉴于生成式人工智能工具的更新迭代速度非常迅速,授课教师若能在教学中融入最新的技术和平台,指导学生进行实际操作,将显著提升教学成效。此外,教师应鼓励学生探索不同的平台,优化输入提示,多次尝试以比较作品间的差异,提升学生使用工具的熟练程度,加深他们对生成式人工智能的认知。