馆校合作视域下的中小学科学教师培训模式设计与评估

作者: 辛尤隆 王紫色

教育部办公厅、中国科学院办公厅、中国科协办公厅连续2 年共同下发了《关于做好2023 年下半年全国中小学教师科学素质提升培训工作的通知》《关于做好2024 年中小学教师科学素质提升培训工作的通知》,国家越来越重视对科学教师的职后培训和专业发展,该培训工作被认为是科学教育界的“国培计划”。馆校合作中小学教师科学教育实践能力提升培训项目作为四大培训项目之一,是中小学教师科学素质提升培训工作的重要组成部分。

培训目标

根据三方发文的培训通知文件,培训的总体目标设置为提升全国中小学教师科学素质。同时,基于“体验—实践—反思”培训模式的国际经验,以及当前教师培训多为“传统知识教学导向的教师培训”现状,科技馆作为重要的科普阵地之一,应当提升科技馆的科普资源教学转化能力,将相关资源用于科学教师培训,推动校内外科学教育资源整合,助力科学教育高质量发展。因此,促进馆校协同育人和增强教师的实践能力,被认为是馆校合作教师培训的另外两大目标。

培训模式

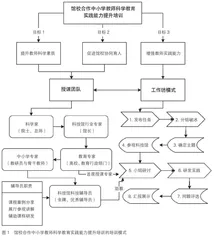

在提升教师科学素质、促进馆校协同育人、增强教师实践能力三大目标下,培训采用工作坊模式作为特色培训方法,研发了“科技馆+ 师范院校”培训模式,以1~2名高校教育专家作为首席授课专家全程引领教师成长,并辅以10名科技馆科技辅导员作为课程实践助教进行交流学习,再邀请科学家、科技馆行业专家、教育专家、中小学专家和科技馆科技辅导员五大授课团队承担不同的授课角色,贯穿培训始终,帮助教师探索科技前沿、熟悉科技馆科普资源、学习先进教育理念、吸收优秀经验做法,并探知馆校合作课程实例。比如,邀请院士和总师分别就中国空间站和核电站快堆的发展和建设作主旨报告,带领教师深刻感受科技前沿;科技馆馆长就“现代科技馆体系助力科学教育加法”作主旨报告,让教师感受馆校协同育人的可能性与必要性;教育专家将项目式教学、实验教学等先进的跨学科学习和实践理论传授给教师,再结合融入了先进教育理念的教研员及骨干教师的优秀教学案例、科技辅导员具有示范性的馆校合作课程分享,达到“授人以渔”的效果。

参训中小学科学教师的现状调查

研究样本为参加2023年和2024年中国科技馆“馆校合作中小学教师科学教育实践能力提升培训”的264位参训中小学教师,参训教师均由省级教育行政部门推荐,汇聚了各省的骨干科学教师。通过发放问卷,对教师个人基本信息、科学素质、馆校合作现状、馆校协同育人意愿4 个方面进行了调查。

基本信息

参训教师中,37% 为东部地区教师、24% 为中部地区教师,39% 为西部地区教师。其中,小学科学教师占比约为55%,中学科学类课程教师占比约为45%;专职的科学类课程教师占比58%,兼职科学类课程教师占比42%;参训教师年龄主要集中在31~40岁,占比41%, 其次是41~50岁, 占比32%,51~60岁占比12%,21~30岁占比15%。

科学素质测试

利用科学知识测试题测试科学教师对科技馆经典展项的熟悉程度,以及对前沿科技的了解情况。分别抽测了“锥体上滚”“载人火箭发射”“机器人展厅”等知识问答测试题,平均准确率仅为26.5%。其中,科学教师对“锥体上滚”展品原理解释的准确率相对较高,为34.5%。参加培训后,正确率分别提升至85%、65% 和98%。

教师参与馆校合作现状

未组织学生参观科技馆的参训教师高达56%,1年参观1~2 次的占比为36%,多次(≥ 3 次)带领学生去科技馆参观的教师仅占9%。其中,安全问题、经费和人力是阻碍教师带领学生去科技馆的3 个主要原因。在带领学生参观科技馆的教师中,超过80% 的教师明确知晓科技馆可以提供除展品资源以外的教育、研学等科普活动,但仅有19%的教师曾结合科技馆的科普资源研发过科学课程。虽然当前教师很少利用科技馆科普资源研发课程,但教师熟知的科技馆科普资源排名前三的分别为:展览展品资源、场馆活动资源和科技前沿资源。

教师参与馆校协同育人意愿

从馆校合作研发课程意愿、研发课程类型意愿、科技馆教师实践基地来访频次3 个方面测试教师参与馆校协同育人意愿。其中,78% 的教师愿意用科技馆科普资源丰富在校课程设计;相对于研发针对某个知识点的课程,72% 的教师愿意使用科技馆的科普资源开发跨学科主题课程。关于科技馆教师实践基地的来访频次,37% 的教师表示愿意经常来,其次是1 年来3 ~ 5 次的教师占比为30%,而1 年1 ~ 2 次的教师占比接近30%。

馆校合作视域下中小学科学教师培训有效性评估

当前,我国对于教师培训项目的质量评价主要集中在参训教师的满意度调查、教师的态度变化等方面,需要将更多基于实证的方法用于评价教师培训的效果。为了解科学教师当前现状并评估培训目标是否达到、培训模式是否符合教师期待,采用词频分析法分别对教师是否提升了科学素质、是否理解了馆校协同育人、是否增强了实践能力3个维度进行分析,具体分析了“概念理解的前测和后测”“研发教案”“培训心得体会”的高频词汇。

对概念理解前测和后测词频分析

问卷调查选取了2023年和2024年中国科技馆“馆校合作中小学教师科学教育实践能力提升培训”中,以“基于科技馆科普资源的项目式课程开发”为主题的培训。表1 为对项目式课程包含哪些关键要素进行问卷调查的结果,包括培训前、后的问卷测试,前测共回收问卷177 份,后测共回收问卷207份。

问卷结果分析发现,前测中有19名参训学员表示“不知道什么是项目式学习的核心要素”,而后测中已经没有回复“不知道”的参训学员。从最高频的前5个词汇可以看出,培训前参训学员认为项目式课程中学生的“成果”最为重要,而培训后参训学员则认为“真实”情境的营造和问题的解决更为重要,更加了解项目式学习课程设计的框架,同时还认识到“项目任务”是设计项目式课程的核心环节。

针对“科技馆的哪些资源可以用于开展科学课程?”选取参加2023年和2024年中国科技馆“馆校合作中小学教师科学教育实践能力提升培训”中3期面向教研员和科学教师培训的学员参加调查,前测共回收问卷264份,后测共回收问卷311份。

调查结果表明,最高频词汇为“不了解”,其次是“展览展品”“实验器材”“学习”等词汇,词汇较为集中;而后测问卷中,高频词较为分散,说明参训学员对科技馆科普资源有了更加深入的认识;同时,还出现了“5G展厅”“科技辅导员”等专业化词汇。

参训教师研发教案词频分析

2024年中国科技馆“馆校合作中小学教师科学教育实践能力提升培训”第2期培训班,共计115名区域学科教研员、科学教师和科技辅导员参加。通过培训班,共研发了20个教学课程案例,因此,关于教案研发的问卷调查样本选取了这20个教学案例,共分析了71889字。

从最高频的前30个词汇看,可分为3个维度,分别为课程内容相关、教学法相关、科学教育理念相关的高频词汇(表3)。其中,从课程内容相关高频词汇“机械臂”“应县木塔”“火箭”等可以看出,参训学员研发课程主要为跨学科主题式课程,与科技前沿和科技馆展厅展品相关程度高;教学法相关的高频词汇“成果展示”“任务一”“评价维度”“模型设计”体现出参训学员能较为准确地把握项目式学习的核心概念和框架,引导问题解决,设计实践环节,设置任务导向,构建过程性评价体系,注重学生作品成果展示等,初步成功实践了指向学生核心素养要求的“项目式”教学法的应用,同时还鼓励学生自己动手实践解决问题;科学教育理念相关词汇表明参训学员更新了科学教育理念,不再仅仅依靠校内资源授课,提及了“科技辅导员”“参观科技馆”等高频词汇,同时,也更加注重在课程中体现“团队合作”“实践”“探究”“科技文化”“社会责任感”等符合新课标、新教材的科学教育理念。

参训教师心得体会词频分析

选取2024年中国科技馆“ 馆校合作中小学教师科学教育实践能力提升培训”第2期培训班学员的心得体会作为样本,包括获得优秀课程案例参训学员的培训心得体会31篇,共计32386 字。

从前10 个最高频词汇可以看出,教师的心得体会主要集中在对“馆校合作”的可行性和必要性、深化对科技馆科普资源、科技辅导员的认识,充分肯定专家授课和课程开发的环节,并发展了对科学教育诸多理念的认知,如“团队协作”“实践活动”“创新思维”“生态文明”等(表4)。结果表明,此次培训提升了参训学员的科学素质,深化了馆校协同育人的理念,一定程度上增强了教师的实践能力。

结论

馆校合作视域下的中小学科学教师培训模式以提升教师科学素质、促进馆校协同育人、增强教师实践能力为目标,以五大授课团队和工作坊模式为主体的“科技馆+ 师范院校”重要课程实践,培训得到了中小学教师的积极响应和高度评价。在科学家授课、参观科技馆展厅和课程研发实践工作坊过程中,增进了教师对科学原理和核心概念的理解,提高了教师的科学素质。问卷调查结果表明,教师对馆校合作和科技馆科普资源的陌生感在培训后再未提出,教案与心得体会中教师也很认可科技馆科普资源和科技馆辅导员给中小学科学教育带来的价值,可有效推动馆校协同育人的发展。未来,馆校合作科学教育培训将为中小学教师提供持续性跟踪服务,并在课程研发迭代上继续努力,打造中小学教师研修计划,为建好科技馆教师研修基地打下坚实基础。