师范教育权变迁的政策社会学研究

作者: 陈婧 邵思源

在我国政策文本中,教师教育是对教师职前培养、入职教育和在职培训的统称①,师范教育则专指教师职前培养。在教师职前培养问题上,两者所指基本一致。师范教育权回答了“谁来培养未来教师”的问题,意味着政府需要在师范教育知识提供机构之间进行选择。在中外历史上,这一问题充满了争议。而教育政策正是解决多重矛盾冲突的一种权威方案,它的变化暗含着政府如何通过真理和知识这类教育产品去运用或强硬行使其权力。在不同时期,政策对师范教育权的配置受到多重动力的影响,反映了国家对师范教育知识的认知,又通过政策的强制力来塑造这类知识。本文从政策社会学的视角,分析中华人民共和国成立以来师范教育权在师范院校与非师范院校之间的转移历程与逻辑,讨论政策是如何认识又如何从学科外部来塑造师范教育知识的。

一、师范教育权变迁的历史演进

1949年中华人民共和国成立以来,我国师范教育权的配置经历了专属于师范院校到师范院校和非师范院校共享的历程。这一历程也被学界称为从封闭走向开放的师范教育体系变迁过程。

(一)教育权的集中:封闭型体系的建立与发展

1949年中华人民共和国成立至1996年,我国将师范教育权集中在师范院校体系中,形成了封闭型的师范教育体系。中华人民共和国成立之初,我国借鉴苏联模式建立民主主义的师范教育体系。此时政策面临的主要难题是:师范院校培养出的人才数量严重不足,师范院校独立性差。在这个时期,独立设置的高等师范学校仅17所,其余则附属于综合大学,有32个教育系附设在大学文学院,师资、设备都依靠其他学院。

在此背景下,我国于1951年召开了第一次全国师范教育会议,主要讨论如何解决巨大的师资数量缺口问题。会议提出了“为培养百万人民教师而奋斗”的目标,并确定了正规师范教育与大量短期训练相结合的师范教育工作方针,对师范学校采取调整、整顿和发展的办法。同时,开始了高等师范教育机构的独立工作,要求原附属于综合大学中的师范学院或教育学院逐渐独立设置,规定师范学院教育系的主要任务为:培养师范学校的教育学、心理学等科目的教师。这一归并活动已在《教育部关于全国高等学校1952年的调整设置方案》中得到体现[1]115。1953年第二次全国教育会议和高等师范教育会议报告显示,经过四年的恢复和发展,原附属于综合大学的教育学院或教育系大多已独立设置(尚未独立设置的有新疆民族学校师范部、延边大学师范学院和厦门大学教育系),全国共建成高等师范学校31所[1]274,封闭型的师范教育体系已然成型。

然而,教师数量的巨大缺口问题仍未完全解决。因此,从20世纪50年代起,我国采取了以综合大学补充中等学校师资的思路,这一思路一直延续到20世纪80年代。1953年中央人民政府政务院发布的《关于改进和发展高等师范教育的指示》提出:综合大学有培养一部分中等学校师资的任务;体育学院和艺术学院亦有培养一定数量的中等学校体育、音乐和美术师资的任务,作为补充中等学校师资不足的办法之一[1]264-265。1985年颁布的《中共中央关于教育体制改革的决定》仍以“足够数量、合格而稳定”为师资队伍建设的目标,不仅要求师范院校毕业生都要分配到学校任教,而且要求分配一部分其他高等学校毕业生到学校任教。

这一时期的政策特征是:教师来源具有多元性,但是师范教育权逐渐集中。为了解决师资数量上的供需矛盾,政策以综合大学毕业生为师资补充,但这并不意味着允许综合大学举办师范教育。20世纪50年代初院系调整之后,绝大部分师范院校已从综合大学中独立出来,专门承担师范生培养职责。

(二)教育权的分散:开放型体系的建立与发展

1996年起,我国政策开始将师范教育权分散于师范院校和非师范院校之中,逐渐形成了开放型的师范教育体系。经过多年发展,至20世纪90年代中期,我国中小学教师数量已基本满足需求。以第五次全国师范教育工作会议为标志,我国教师教育从规模数量发展进入以提升质量、优化结构为核心的改革发展新时期[2]。此时,师范生质量成为政策更关注的问题,调整师范教育权的思路则作为解决方案被反复提及。

1996年国家教育委员会《关于师范教育改革和发展的若干意见》在提及师范教育改革发展任务时,使用了“全面提高教育质量和效益”“使师范教育总体水平明显提高”等表述[3],明示师范教育进入了提质发展时期。为了完成上述任务,政策提出建设“以独立设置的各级各类师范院校为主体,非师范类院校共同参与,培养和培训相沟通的师范教育体系”[3],开始允许非师范院校享有师范教育权。1999年,中共中央、国务院印发的《关于深化教育改革,全面推进素质教育的决定》继续鼓励综合性高等学校和非师范类高等学校参与中小学教师的培养工作,并开始探索在有条件的综合性高等学校中试办师范学院[4]。此后,《国务院关于基础教育改革与发展的决定》等政策不断开放教师教育权,鼓励综合性大学和其他非师范类高等学校举办教育院系或开设获得教师资格所需课程[5]。2010年,《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》明确提出,构建以师范院校为主体、综合大学参与、开放灵活的教师教育体系[6]。2012年印发的《国务院关于加强教师队伍建设的意见》延续了师范教育机构布局的思路,清楚地说明“鼓励综合性大学毕业生从事教师职业”是“提高教师培养质量”的一大举措[7]。2018年中共中央、国务院印发的《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》指出:到2035年,教师综合素质、专业化水平和创新能力大幅提升。此时对师范教育布局的表述是“建立以师范院校为主体、高水平非师范院校参与的中国特色师范教育体系”,推动一批有基础的高水平综合大学成立教师教育学院,设立师范专业。政策还从课程、培养层次、人才质量规格方面对高水平综合大学开展师范教育进行了部署[8]。

至此,我国开放型师范教育体系已然成型,这一时期的政策特征是:师范教育权逐渐分散,初步显现层次性。20世纪90年代以前的封闭师范教育体系已不复存在,政策鼓励非师范院校举办师范教育。2018年起,政策更加注重“高水平”综合大学的参与。此时的目标已不再是“补充数量”,而是希望以此培养高水平师资;同时保存独立的师范院校,在教师供应上发挥兜底保障作用[2]。这使得共享师范教育权的机构之间出现培养质量定位上的层次性差异。

二、师范教育权变迁的动因分析

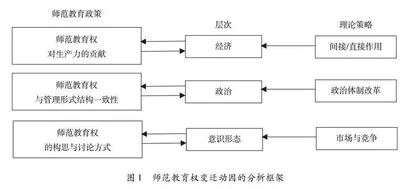

斯蒂芬·鲍尔提出了教育政策的动力学分析,即从经济、政治、意识形态三个层次及其相互关系来理解政策的表达式,诠释政策制定的动因[9]6-8。其中,每一个层次相互独立又相互关联,都为政策制定提供了相应的资源和理论加工策略,对政策的性质和价值产生影响。这一框架为我们历史性地诠释师范教育权的变迁逻辑提供了一种思路(见图1)。

(一)经济价值提供变迁动力

经济为教育改革提供了一个背景和“动力源”,教育的重整与重建全部与生产有关[9]211。当政策对经济问题的判断发生变化之后,师范教育权也就随之转变来维系自己的合法性。在政策文本中,师范教育的地位首先体现在为培养劳动者/建设者提供师资。其理论逻辑是:经济建设需要人才,人才培养要靠师资,师资培养要靠师范教育,是故师范教育对经济发展具有间接作用。由此,师范教育权的外部合法性得到政策肯定。

中华人民共和国成立之初,百废待兴,国家急需大量建设人才,师范教育能够通过培养教师来满足国家对劳动者的部分需求。1951年,《人民日报》社论指出:中小学普及教育和成人的补习教育需要大量的师资,这些师资需要靠中等师范学校来培养和供给。中级师范学校和其他各级各类中等学校的师资主要依靠高等师范学校来培养。由于师范教育能够提供师资,因此“师范教育就好比重工业中的重工业,机器中的工作母机”“是国家建设的根本,是全部教育工作的中心环节”[1]122。改革开放之后的政策延续了这一理论逻辑。然而,师资不足是当时师范教育面临的首要问题。同一时期,各类学校的师资严重缺乏。将资源向发挥间接经济作用的知识领域倾斜,并非政策所愿,因而在师范院校之外另辟师范教育阵地显然不现实。政策只能在师范院校中做文章,通过“调整、整顿和发展”师范院校来快速、大量地培养新生师资。

自计划经济向市场经济转轨后,政策试图让师范院校更加主动地发挥经济作用。此时,政策调整了发挥师范院校经济作用的理论逻辑:提倡师范院校既培养师范生又培养适应国家和地方经济社会发展的其他人才,既产出师范性知识又产出国家需要的其他应用科学知识。当理论逻辑转变后,政策需要重新缓解师范院校与非师范院校在培养师范人才方面的冲突,因而开放师范教育权就成了政策解决方案。

经济体制的转轨,要求高校多渠道筹措办学经费,尤其要通过科技转化直接为社会服务来寻找经济的新生长点。20世纪90年代初,国家教委批准部属师范院校设置了一些应用学科和以新兴学科为基础的新专业,并允许地方师范院校开办满足地方经济所需的专业,以培养新生劳动力[10]。1996年国家教委印发的《关于师范教育改革和发展的若干意见》要求高等师范学校“开拓专业新领域,拓宽专业口径”[3]。在此背景下,师范院校进行了调整:一是拓展专业,在保留师范教育权的同时开办非师范教育专业,向综合性院校发展;二是调整人才培养目标,从单一培养教师变为以培养教师为主,同时为当地经济建设培养实用人才[11]。总之,师范院校开设了“非师范专业”,以吸引生源,发展新专业[12]。部分师范院校甚至摆脱了“师范”之名,发展为综合院校,集师范教育权与非师范教育权于一身,形成了综合院校共享师范教育权的事实。因此,1996年政策所提出的开放师范教育权,其实可以被视为对既有事实的确认。此番变化,可以被视为从师范教育体系向非师范教育体系的制度变迁[13],而这种变化是以经济为动因的。师范院校的综合化发展尽管拓宽了国家经济发展的渠道,但却加剧了与综合院校毕业生的就业竞争。此时,开放师范教育权成为平衡两类院校冲突的一种方案。诚如顾明远先生分析,普通(指区别于师范)高等学校也办师范专业,使学生有机会获取第二种职业资格,有利于他在人才市场上的竞争[14]。在此背景下,师范教育权的重新配置既满足了经济发展的直接需要,也表现出促进就业的经济功能。在上述过程中,师范教育权的间接经济功能并未改变。但是权力所附着的机构应国家的经济需要而发生了变化,并产生了机构之间的矛盾,师范教育权的开放成了政策平衡机构矛盾的一种策略。

(二)政治管理方式提供变迁条件

如果说经济形势的风云变幻为教师教育权调整提供了动力,那么政治体制的改革则起到了望风响应的助推作用。诚如赖特所说,经济结构限制政治和意识形态结构的可能形式,并且使其中的一些形式比其他的更合理[15]。正是经济的转变引起了政治管理方式的转变,因而建立又打破了师范教育的知识专营权。

计划经济时代是一个行政性标准的时代,教师培养以政府主导型为主[13]。政府运用强制权力建立与维护独立师范院校,总揽了师范生的就业分配权,打造了相对封闭且进出口衔接完善的师范教育体系。这种管理方式在教育系统和大的政治环境之中都具有正当性。一是符合教育系统内部需要,保持功能一致性。在一段时期,教师得不到应有的尊重,再加上经济收入偏低,许多优秀青年不愿意报考师范学校,其他专业的毕业生更不愿意去当教师,因此国家强调师范教育的特殊性,单独设立师范院校,采取多种行政手段来巩固师范教育[14]。试图通过保护性的管理方式让师范教育权发挥出满足中小学师资需求的作用。二是符合国家整体政治体制,保持结构一致性。封闭型的师范教育权配置方式有利于国家统一管控师范生的招生、培养和分配权,贴合政治高度集中的特征,在结构上保持了与宏观管理体制的一致性。

党的十三大以来,“政治体制改革”逐渐成为政策新概念[16]。随着经济发展,政府开始意识到政治上管得过紧不利于调动积极性,难以贯彻经济体制改革[17]177,因此开始放松管制。权力下放对教师体制改革产生了直接影响。1996年毕业生包分配的制度被彻底取消;1999年国家允许中小学根据学校编制聘用教师,可面向社会公开招聘[4]。这就使得教师的任用进入了竞争市场:一方面,未受过师范教育训练的人,也可以竞争教师岗位;另一方面,用人单位可选聘非师范院校的毕业生。此举打破了师范院校职业定向型的人才培养模式,使师范生的毕业出口与就业入口链条断裂,师范教育权无法维系完整的闭环。实际上,教育系统的内部需求并没有改变——教师职业的社会地位和吸引力尚未出现根本变化,但是政治体制的改革使得保持师范教育权结构一致性的重要性大于对功能一致性的需求。此后,师范教育原先享有的公费教育、提前招生、就业保障三大政策优惠全部被取消,曾经的师范教育专营权堡垒自动瓦解,师范教育被放逐于一个尚不完善的市场[17]177,增加了它的不稳定性和不确定性。