全球气候变化对文化遗产影响的文献可视化分析

作者: 崔海洋 黄艾薇 陈子华

摘 要:随着气候变化研究与文化遗产保护研究的深入,“气候与遗产”议题在最近十年成为多学科关注的焦点,气候变化对各类文化遗产的影响成为重要的新兴研究领域。通过对相关文献进行可视化分析后发现:一是“气候与遗产”作为典型的跨学科研究,依赖自然科学与社会科学的紧密合作。然而目前除考古学研究以外,其他社会科学贡献度不明显。二是中国学术界在文献产出、文献影响力上贡献均较大,但国际合作较为不足。三是文化生态服务体系、遗产脆弱性、都市韧性、风险评估组成了相关研究的知识基础。四是气候变化引起的物理侵蚀、生物降解、化学腐蚀、环境退化、生态失稳对文化遗产的影响是研究前沿方向。

关键词:文化遗产;气候变化;科学知识图谱;文献计量学;可视化分析

中图分类号:P467;G112

文献标识码:A 文章编号:1674-7615(2023)06-0100-11

DOI:10.15958/j.cnki.jywhlt.2023.06.011

气候变化泛指人们观察到的气候要素(温度、湿度、气压等)逐渐改变并影响生态、动植物群的自然现象[1],气候变化对人类文明交流与发展有着重要影响。从历史角度来看,诸如雅利安人迁移[2]、汉藏语言传播[3, 4]、中国历史上游牧民族与中原文化交流[5]等种种现象,都在不同程度上受到了气候变化的影响。进入“人类世”以来,气候变化的成因逐渐由自然调节转向人为干预[6],其变化周期不断压缩并逐渐威胁到地球生态体系[7]。因此,联合国气候大会的缔约国每年都会对气候变化趋势及其带来的挑战进行讨论,并制定、修改应对方案。可见,气候变化已经成为人类等物种演化、生存、发展的重要挑战,并在相当程度上影响、塑造、改变着人类的文化以及生产生活习惯。

近年来,虽然气候变化议题在气候学、能源、生态领域得到较大突破,但在文物保护、文化遗产领域仍是一个相对陌生的概念。毫无疑问,文化遗产与气候变化联系密切[8]。一方面,诸多文化遗产是人类社会在适应、利用环境生态的基础上建造的,许多非物质文化遗产本身就蕴含了适应生态、调节环境的地方性知识;另一方面,遗产本身也具有生态脆弱性,容易遭受气候变化的负面影响。随着全球学术界对“气候与遗产”研究的重视,相关文献也越来越丰富,研究主题包括气候变化与农业遗产[9]、小气候现象与文物保护[10]、生态服务系统与文化遗产[11]、气候变化与非物质文化实践[12]、气候概念与生物体系遗产[13]等。研究内容涉及农业遗产体系、文化生态实践理念、文物保护等多个方面。分析目前全球学术界相关研究的时空分布及区域间差距,对于推动气候与遗产研究尤为重要。本研究基于Web of Science数据库的“气候与遗产”文献数据,利用可视化技术进行文献计量学分析,阐明气候变化对文化遗产影响的研究热点及未来研究动向,为推动文化遗产生态保护研究提供参考。

一、研究方法

(一)数据来源

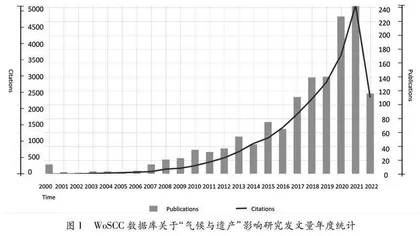

宏观尺度上,气候变化对文化遗产的影响研究涉及环境科学、气象、生态、文化、博物等不同学科。Web of Science(WoS)是全球获取学术信息的重要数据库,其中,Web of Science Core Collection(WoSCC)收录的文献可以覆盖全球最具影响力的研究成果。本研究数据基于WoSCC信息检索平台,以“文化遗产(Cultural Heritage)”“全球变暖(Global Warming)/气候变化(Climate Change)”为主题词抽取研究文献,时间范围为2000—2022年,共检索到1 404篇文献。经过数据清洗,共保留1 140篇文献作为研究样本。

(二)研究思路

Cite Space软件主要用于生成和分析可视化的作者共被引网络、知识概念图谱、知识聚类图谱,帮助学者探索知识领域中的研究热点、前沿和潜在趋势[14],其处理分析WoS数据库文献的功能最为全面。本文主要通过Cite Space分析全球气候变化对文化遗产影响的知识基础、学科结构和研究前沿。其中,被引文献组成的共被引网络分析可以揭示某一研究主题的知识基础;关键词共现网络能够清晰展现某领域的学科结构;施引文献群组本身及施引文献群组引用参考文献两方面可以展现该领域研究的前沿特征[15]。本文所有图的模块值(Modularity Q)均远超过0.30,意味着该聚类结构显著;平均轮廓值(Mean Silhouette)均超过0.70,表明该聚类结构具有可信服性[16]。

二、研究结果

(一)“气候与遗产”研究的时间分布

气候变化概念与文化遗产概念早在20世纪70年代就已被国际社会提出,并成为学科共识[17,18],在20世纪80—90年代成为各界关注焦点。不过,关注气候变化对文化遗产影响的研究出现较晚,体现出交叉学科研究的滞后性。图1是2000—2022表中2022年的数据截至当年6月。年WoSCC数据库中有关气候变化对文化遗产影响研究的发文量及引用数据。从图1中可以看到,2000—2006年属于研究的萌芽期,发文量少;2007—2014年是研究的发展期,发文数量呈增长态势;2016年后属于研究的突显期,这一阶段发文量呈指数增长,气候变化对文化遗产的影响研究处于高速发展态势。从各阶段时间点来看,2007年在巴厘岛召开的气候大会上,达成了“巴厘岛路线图”决议,以替换1997年签署的《京都协议书》。2016年,国际社会签署了约定控制温室气体排放的《巴黎协议》。可见,学术界对“气候与遗产”议题关注度的变化,同时也体现出国际社会对气候变化认知度的变化。

(二)“气候与遗产”研究的空间分布

发文量可以体现一个国家在气候与遗产研究领域的活跃程度。基于Cite Space绘制的气候与遗产研究领域国家(地区)合作网络(见图2),制作出对气候变化研究关注度较高的国家(地区)及其合作关系指数统计表(见表1)。从出版物数量来看,美国(USA)、意大利(ITALY)、英国(ENGLAND)、德国(GERMANY)、中国(CHINA)排名前五。值得一提的是,在排名前十的国家中,除中国外其他均为高度发达国家。

节点关联度(Centrality)代表各国关于该研究的“中心性关联度”。中心性是指一个节点的度量网络中任意最短路径通过该节点的可能性,它显示了一个节点与网络中其他节点连接的贡献[19]。根据图2,在发文量进入前十的国家中,欧洲各国与美国之间具有相对较高的合作关联度。中国发文量排名虽然靠前,但其节点关联度值低于表1中其他国家。这说明中国在“气候与遗产”这一跨领域研究的国际合作中呈现出弱势。

(三)“气候与遗产”研究的机构分布

一个国家的科研机构不仅能体现国家的科研实力,也体现出该国的战略科技力量。Cite Space显示全球有26个机构(节点)在气候与遗产议题上具有较高科研贡献度(见图3)。从表2可知,发文量排名前五的机构为中国科学院(Chinese Acad Sci)、伦敦大学学院(UCL)、澳大利亚国立大学(Australian Natl Univ)、意大利国家研究委员会(CNR)、牛津大学(Univ Oxford)。从中心性关联度来看,澳大利亚国立大学、牛津大学、奥胡斯大学(Aarhus Univ)具有较高的合作度(均为0.11)。中国科学院的国际关联度排名也较高(0.09),但合作机构主要是中国科学院大学、复旦大学(Fudan Univ)等国内研究单位,与国际科研机构合作较少。可见,目前我国科研机构在“气候与遗产”这一跨学科研究领域更倾向于国内合作。

(四)“气候与遗产”研究的知识基础

分析不同时间段的共被引关键词网络,可以探索“气候与遗产”研究的知识基础。根据研究时间发展脉络分析,研究关键词在初期(2000年)聚焦“环境变化(environmental change)”“植被(vegetation)”“保护模式(conservation)”“海洋保护(sea protection)”“海平面上升(sea level rise)”等方面;研究发展期(2007年)逐渐转向“文化遗产(cultural heritage)”“生态体系(ecosystem)”“多样性管理(biodiversity management)”“景观(landscape)”等方面,这一阶段关键词开始包含更多的社会体系要素;随着越来越多文化研究、文物研究的学者加入这一研究领域,2016年以后的研究主要聚焦“建筑学(architecture)”“文物(heritage)”“脆弱性(vulnerability)”“韧性(resilience)”“建筑遗存(archaeological site)”等方面。从一系列变化中可以看出,研究话语经历了从环境科学讨论到生态影响讨论,再到人类影响讨论的重大变化。被引文献中出现频次较高的关键词分别是“栖息地(habitat)”“阿尔泰地区(altai region)”“历史城市(historic cities)”“遥感技术”(unmanned aerial vehicle)”“典型对应分析(canonical correspondence analysis)”“阿拉斯加(alaska)”“生态文化知识(biocultural knowledge)”,其中既包含了研究对象、研究地点,也包含了热门的研究方法、分析方法。

通过分析施引文献关键词可知,气候变化对文化遗产影响研究的学科结构主要集中在概念认定、遗产保护、环境变化、风险评估几个方面。其中遗产保护除预防性保护外,还包括考古遗产管理、灾害管理、完善气候指标、挖掘植被历史等;环境变化主要包括海平面上升、风暴潮、空气污染、泥土流失几个方面;风险评估包括能源利用效率和城市恢复力两个方面。从学科系统化与科学严谨性角度来说,气候变化对文化遗产影响研究的学科结构已经具备基础概念定义、现象过程研究和路径总结评估几个部分,尚需继续优化学科群内部机制,增加学科群内部不同学科之间的互动。

(五)中国与西方学术界研究焦点异同

从表3可看出,在“气候与遗产”研究学科关注度方面,中、西方学术界目前关注度最高的均为地理科学(Geosciences Multidisciplinary)与环境科学(Environmental Sciences),二者的发文量达到了“气候与遗产”相关研究总体发文量的一半。其他如能源技术研究(Green Sustainable Science Technology)也占突显地位,为研究从理论知识转向技术产业提供了基础。从关注度的差异来看,生态学(Ecology)、气象科学(Meteorology Atmospheric Sciences)在西方学者的研究中占据重要地位,学科贡献度分别约为5.97%与5.44%,学科关注度排名分别为第7位和第10位;而相关研究在中国学术话语体系中的贡献度则明显靠后,占比为1.50%与3.80%,排名并未进入前十,这显示出西方在气候变化相关研究话语体系上更占优势。此外,水资源管理研究(Water Resources)在国内“气候与遗产”研究中扮演了重要角色,具有6.92%的贡献度。

值得一提的是,除自然科学外,社会科学的参与也是“气候与遗产”研究必不可少的部分。社会科学研究凭借其独到的文化研究视角,弥补了自然科学在人文分析方面的不足。目前来看,考古学(Archaeology)在中、西研究中均占据排名第4的重要位置,突显出考古学对于研究文物的气候脆弱性、史料价值性的学科意义。但除考古学以外的其他人文学科在这一研究中占比均不高,西方学术界约为4.61%,而中国学术界则仅为约1.54%。总的来说,不论是在中国还是西方学术界,考古学与地理学、环境科学的交叉研究最为突显,其他社会科学贡献度明显不足。

(六)国际研究前沿

Cite Space突显分析(Burst Detection)可以清晰展现研究前沿关键词(见图4),不过该方法无法识别突显词类型,不足以理解研究前沿主题。因此,本文结合突显词对文献进行综合分析,发现“气候与遗产”研究有以下5个前沿议题。