信仰的力量

作者: 王琳

身为中国人,我们有幸生长在一个诗的国度。源远流长的中华诗词中,有悠远的文脉,有深邃的境界,亦有磅礴的情感。无数诗人以诗言志,借诗缘情,写下了浩如烟海的灿烂诗篇——

他们曾眼望天地,吟咏“大鹏一日同风起,扶摇直上九万里”的壮志豪情;他们曾舍生忘死,留下“苟利国家生死以,岂因祸福避趋之”的铮铮誓言;他们曾跋山涉水,书写“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”的笃定信仰。这些璀璨诗篇跨越时空,成为两千年后今日中国的精神与风骨,被一代代人吟诵、铭记,传承不息,带给今天的我们温暖和力量。

丹心系家国,生死何足惧

天下之本在国,国之本在家。中国人的家国情怀,自古有之。

翻开中国历史上第一部诗歌总集《诗经》,保家卫国的慷慨气魄扑面而来,比如这首《秦风·无衣》:

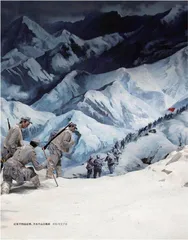

岂曰无衣?与子同袍。王于兴师,修我戈矛,与子同仇!

岂曰无衣?与子同泽。王于兴师,修我矛戟,与子偕作!

岂曰无衣?与子同裳。王于兴师,修我甲兵,与子偕行!

这是秦地将士的一首军中战歌,展现了大敌当前,秦军将士奉周王之命抵抗犬戎的场面。整首诗歌犹如出征誓言,以重章叠句的形式,抒写了秦人英勇团结、共御外侮的爱国情怀和视死如归、同仇敌忾的慷慨斗志。

无疑,《诗经》开创了中华诗词抒发家国情怀的先河。带着这份豪迈勇敢和一往无前,江山更迭,英雄辈出。从乐府诗《木兰辞》中的“将军百战死,壮士十年归”,到曹植《白马篇》中的名句“捐躯赴国难,视死忽如归”,再到杨广《饮马长城窟行》中的“万里何所行,横漠筑长城”,这份喷涌在诗词中的家国情怀,慷慨悲壮,也在唐代边塞诗中被抒发得淋漓尽致、荡气回肠:

“醉卧沙场君莫笑,古来征战几人回。”(王翰《凉州词》)

“功名只向马上取,真是英雄一丈夫。”(岑参《送李副使赴碛西官军》)

“孰知不向边庭苦,纵死犹闻侠骨香。”(王维《少年行》)

“少小虽非投笔吏,论功还欲请长缨。”(祖咏《望蓟门》)

即使是壮烈牺牲,也是无怨无悔:

“黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。”(王昌龄《从军行》)

“相看白刃血纷纷,死节从来岂顾勋。”(高適《燕歌行》)

“愿得此身长报国,何须生入玉门关。”(戴叔伦《塞上曲》)

继群星闪耀的大唐之后,宋代文人志士心系社稷与苍生,以堪大任,成为天下兴亡安危的担当者。

比如以天下为己任的范仲淹,一生廉洁奉公,忧国忧民,以“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的爱国深情,被视为中国古代士大夫的楷模。再比如一生笔耕不辍的陆游,年轻时就立下“上马击狂胡,下马草军书”的宏愿,临终前更留下绝笔:“死去元知万事空,但悲不见九州同。王师北定中原日,家祭无忘告乃翁。”字里行间流露出的拳拳爱国之心令人动容。

在那个动荡不安的年代,面对山河破碎、风雨飘摇的南宋,无论是文人志士的济世情怀,还是英雄烈士的救亡心史,大宋男儿的家国情怀,都在此刻殊途同归。

被后人铭记的民族英雄岳飞,一生南北征战、精忠报国,带领岳家军矢志抗敌。一曲《满江红》激昂壮烈,道尽了岳飞对中原沦陷的悲愤,对前功尽弃的痛惜,对收复失地的殷切希望,对国家朝廷的赤胆忠心:

怒发冲冠,凭栏处、潇潇雨歇。抬望眼,仰天长啸,壮怀激烈。三十功名尘与土,八千里路云和月。莫等闲,白了少年头,空悲切。

靖康耻,犹未雪。臣子恨,何时灭?驾长车,踏破贺兰山缺。壮志饥餐胡虏肉,笑谈渴饮匈奴血。待从头,收拾旧山河,朝天阙。

丹心碧血,满腔悲愤,倾出肺腑。这份抗击金兵、收复故土、统一祖国的强烈爱国情怀,至今读来依然让我们心潮澎湃。

还有浩气长存的英雄文天祥,一生慷慨直言,数度沉浮,誓死不屈,最终以身殉志,留下一首永垂千古的诗篇,书写了对家国忠贞不渝的誓言:

辛苦遭逢起一经,干戈寥落四周星。

山河破碎风飘絮,身世浮沉雨打萍。

惶恐滩头说惶恐,零丁洋里叹零丁。

人生自古谁无死,留取丹心照汗青。

这首激昂悲壮、掷地有声的《过零丁洋》,以豪迈的气势传递出这位民族英雄大义凛然的民族担当和视死如归的坚贞气节,更激励和感召着无数后来人为正义和理想英勇献身,不懈奋斗。

丹心系家国,生死何足惧?天地英雄气,千秋尚凛然!

壮志凌云霄,浩然天地间

“诗者,志之所之也,在心为志,发言为诗。情动于中而形于言。”对中国人来说,诗词从来就不局限于诗人那一方小小的书斋里,它承载着心系苍生的家国情怀,亦包含着乘风破浪的凌云壮志、驰骋天地的浩然之气。

中国诗词的审美有一个显著特征,就是以有限的空间写无限的时间。比如曹操的这首《观沧海》:

东临碣石,以观沧海。水何澹澹,山岛竦峙。树木丛生,百草丰茂。秋风萧瑟,洪波涌起。日月之行,若出其中;星汉灿烂,若出其里。幸甚至哉,歌以咏志。

曹操观的仅仅是海吗?其实不然。他看到的是沧海桑田之间日月的变换轮转,看到了几千年天下兴亡的历史从苍茫海水中流过,由此联想到自己博大的胸怀、开阔的胸襟、宏大的抱负,所有这些如同海纳百川一样。这份对人生理想追求不止的雄心壮志,也让我们联想到曹操在《龟虽寿》中“老骥伏枥,志在千里。烈士暮年,壮心不已”的豪迈、自信,抒发了诗人生命不止、奋斗不息的精神。

而同样在诗句中借沧海之景抒情言志的,还有“绣口一吐,就是半个盛唐”的李白。在《怀仙歌》中,他以“一鹤东飞过沧海,放心散漫知何在”展现无所拘束的旷达胸襟;在《峨眉山月歌送蜀僧晏入中京》中,他用“月出峨眉照沧海,与人万里长相随”,寄托对故乡友人的思念之情;而在《行路难》中,他写下“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”的千古名句,吟诵出不惧艰难险阻、勇往直前追求理想的壮志豪情。

这就是恣意洒脱的天才李白,信手拈来,超凡脱俗。这也是酣畅淋漓的盛唐之音,锦绣繁华,恢宏灿烂。在这个光辉壮阔的传奇朝代,一位位才情卓越的文人墨客相继登场,抒怀吟咏,展示给世人的,是广纳天下的博大胸襟,是与山河日月对话的豪迈。

“青山一道同云雨,明月何曾是两乡。”(王昌龄《送柴侍御》)

“海内存知己,天涯若比邻。”(王勃《送杜少府之任蜀州》)

“会当凌绝顶,一览众山小。”(杜甫《望岳》)

“念天地之悠悠,独怆然而涕下。”(陈子昂《登幽州台歌》)

“沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春。”(刘禹锡《酬乐天扬州初逢席上见赠》)

“人生代代无穷已,江月年年只相似。”(张若虚《春江花月夜》)

“天生我材必有用,千金散尽还复来。”(李白《将进酒》)

这些被人们吟诵千古的经典名句,饱含着诗人对历史命运、天地哲理的思考,更诉说着他们内心深处的人生感悟,承载着他们对人生理想、生命意义的不懈追寻。

如果说“诗仙”李白是大唐最美的一轮明月,那么“文豪”苏轼则是宋朝最耀眼的一颗明星。国学大师王国维曾这样评价:“三代以下诗人,无过于屈子、渊明、子美、子瞻者。”可见苏轼在文学史上的地位。

公元1081年,大宋的朝堂上少了一个叫苏轼的官员;远在湖北黄州的一片荒地上,多了一个叫苏东坡的农夫。

第二年的月圆之夜,苏轼夜游赤壁,面对惊涛拍岸的江水,仰天长叹:“寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟。哀吾生之须臾,羡长江之无穷。”从此,他的名字就和这里紧紧联系在了一起。

万古奔流的江水,黄州赤壁的明月,抚平了苏轼坎坷仕途的伤悲。饱经风霜的他,一生屡经磨难,曾三度被流放,直至荒远的海南。但他以坚韧而又旷达的人生态度傲视命运的跌宕起伏,更在自然天地的有限与无限、变易与恒常之中,洞达人生的意义与生命的本质,真正实现了对苦难现实的精神超越。

还是在1082年,三月七日这一天,苏轼与友外出春游,归来时突遇风雨。诗人遂于雨中潇洒徐行,淡然吟出一首意境深邃的《定风波》:

莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎。回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。

面对风雨骤降,诗人的脚步依然平静悠闲。如此泰然,正如他身处在人生逆境中,屡遭挫折而依然坚守信仰,乐观旷达。正因如此,今天的我们才能有幸读到“一点浩然气,千里快哉风”(《水调歌头·黄州快哉亭赠张偓佺》),“人生如逆旅,我亦是行人”(《临江仙·送钱穆父》)这些流传千古的至理名句,体会这份豁达超脱的生命感悟。

千百年后,我们吟诵的是诗,更是诗人们在命运起伏中百折不回的追梦之路,也是中华大地锦绣河山的气象万千。而诗词中的坚韧与顽强、乐观与超脱,是精神的脊梁,支撑着我们走过人生的坎坷与曲折。正所谓“壮志凌云霄,浩然天地间。砥砺前行路,不畏万般难”。

千秋求索路,万里志弥坚

正如苏轼在《念奴娇·赤壁怀古》中宏阔遒劲的起笔:“大江东去,浪淘尽,千古风流人物。”灿若星辰的中华诗词,如万古江河滔滔不绝,有多少光辉诗篇,就有多少英雄豪杰奔走在为理想求索的漫漫征途上。