高效课堂:探索“五步三查”教学模式的奥秘

作者: 滕净

自从上个学期起,我们年级组数学教师们便携手踏上了探索高效课堂的旅程。我们研究的焦点是“先学后教,当堂训练”这一独特的课堂教学结构,力求在有限的课堂时间内实现教学效益的最大化。

“先学”并非简单地让学生看书,而是在教师清晰明确的学习目标和自学要求指导下,学生根据导学案中的思考题进行有针对性的自学。这一环节旨在培养学生的自主学习能力,让他们学会发现问题并提出疑问。

“后教”则摒弃了传统课堂中教师单向传授的教学模式,而是充分利用学生自学过程中暴露出的问题,鼓励学生之间互相合作、探讨、学习。这种“兵教兵”的方式,不仅激发了学生的学习热情,还提高了他们的问题解决能力。对于学生们普遍困惑的难点,教师再适时介入,进行精准点拨。

在“先学”与“后教”的基础上,我们引入了“当堂训练”环节,通过即时的课堂练习来检验学生的学习效果,确保教学目标的达成。

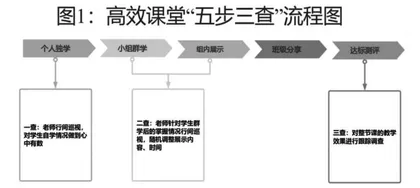

高效课堂的核心模式——“五步三查”(图1),以其独特的流程设计,让课堂教学焕发新的活力。高效课堂的核心模式——“五步三查”,以其独特的流程设计,让课堂教学焕发新的活力。

第一步“个人独学”,学生在教师的引导下明确目标,自主学习,发现问题。

在高效课堂的构建中,有一个至关重要的环节——“小组群学”。这一步骤鼓励学生之间互帮互助,共同攻克学习难题,其操作效果直接关系到整个课堂的高效落实。以下是“小组群学”的设计意图与操作要点:

首先,它旨在培养学生解决问题和自我修正的能力。学习过程中,学生难免会遇到难题。通过小组内的互助学习,他们学会了发现问题、分析问题,并勇敢地尝试解决。这一过程不仅锤炼了他们的思维能力,更教会了他们在面对挑战时如何保持冷静与自信。当学生在解题过程中出现错误时,同伴的及时指正与帮助,使得他们能快速认识到并纠正错误,避免重蹈覆辙。

其次,“小组群学”有效弥补了传统课堂中老师难以兼顾所有学生的不足。学生可以根据自己的学习进度和理解程度,有针对性地寻求同伴的帮助或解答疑问。这种个性化的学习方式极大地满足了学生的学习需求,提高了学习效果。尤其对于那些学习进度稍慢的学生,同伴的及时帮助无疑是一剂强心针,不仅解决了他们的学习难题,更增强了他们的学习信心与动力。

再者,“小组群学”还有效地将许多与本课重点无关的错误扼杀在摇篮中。在学习过程中,学生可能因各种原因犯下一些非核心错误。然而,在小组互助学习中,这些错误往往能被及时发现并纠正,避免了错误在后续学习中的累积与放大。

此外,对于优秀生而言,“小组群学”同样是一个提升自我的机会。他们通过解答同伴问题、分享学习方法和技巧,不仅巩固了自身的知识体系,还锻炼了表达与沟通能力,为未来的全面发展奠定了坚实基础。

最后,“小组群学”加深了学生对学习内容的理解。在互助学习中,学生需要将所学知识应用到实际问题中去,这种理论与实践的结合让他们对知识有了更深刻的理解。同时,这种学习方式也激发了学生的学习兴趣和动力,使他们更加主动地投入到学习中去。

第三步“组内展示”,小组内部进行小范围的学习成果展示,为接下来的全班展示做好准备。

第四步“班级分享”,则是全班范围内的学习成果汇报,学生们通过展示、交流、讨论,进一步深化对知识的理解和运用;最后一步是教师的总结点评,对学生的表现进行反馈,指出不足之处,明确下一步的学习方向。

在第四步班内大展示之后,就是第五步“达标测评”。俗话说:光说不练,假把式。尤其是在数学学习中,无论讲得多么口若悬河,最后还是要落到笔头上。而是否是真正的高效课堂,则在这个时候见分晓。

课程改革,无疑为学生和老师都带来了前所未有的挑战与机遇。对于学生而言,这片广阔的学习天地让他们得以自由翱翔,锤炼出更为周全的思维方式,同时也强化了他们的合作意识和自信心。而对于我这位教育工作者来说,这次改革更是拓宽了我的视野,使我的教学思考更为深入、教学方法更为多样化。

然而,在改革的过程中,我也发现了不少值得深思的问题。近期观摩的几节示范课,无一不呈现出“全员参与”的热闹场面,但仔细观察,便会发现其中的隐忧。当小组成员纷纷登台,五六人簇拥在黑板前,然而真正发言的往往只有一两人,其余人仿佛只是陪衬。我不禁要问:这样的“全员参与”真的有意义吗?

我们首先要明确“参与”的真谛。在词典中,“参与”意味着参与事物的计划、讨论、处理等环节。换言之,参与并不仅仅局限于最后的展示环节,而是贯穿于整个学习过程的始终。每个学生都拥有自己独特的性格和特长,有的擅长总结归纳,有的擅长计算,有的擅长文书工作,还有的擅长演讲展示。如果我们不顾学生的差异,强行要求他们全员上台,这不仅是对学生的苛求,更是对“全员参与”理念的误解。

回顾我们自己在专家指导下的分组合作汇报体验,即便是久经沙场的老师,也有不愿意上台的时候。更何况是那些刚刚接触这种学习模式的学生呢?如果我们不讲究方法,不加以引导,那么这种所谓的“全员参与”很可能就会沦为另一种形式的“满堂灌”——只不过这次的主角从老师变成了少数学生而已。这样的课堂,只会让大多数学生成为看戏的观众,而无法真正融入其中。

因此,在追求“全员参与”的过程中,我们需要更加深入地思考如何真正做到让每个学生都能积极参与、真正受益。

如何确保小组合作学习发挥最大效能呢?我采用的策略是“集权与民主”的巧妙结合。对于较为简单的题目,我倾向于在展示前直接点名小组中的中下生进行展示。这一做法不仅能激励他们更加努力地学习以展现最佳状态,同时也促使小组中的尖子生积极辅导,以确保整个团队的表现都达到优秀。

面对那些综合性强、需要高水平表达能力来展示的题目,我则赋予组长们更大的自主权,让他们自行安排讲解任务。为了防止群学过程中有同学分心,我还会为组长指定必须参与展演的学生,确保每位成员都能全神贯注。

当每个小组完成汇报后,我鼓励学生再次面向全班,主动询问:“还有没有其他问题或建议?”这时,那些未能完全理解的学生或是想要挑战的同学,便会积极举手提问。我坚信,课堂中的提问并不可怕,反而,没有问题的课堂是缺乏生机与意义的。只有当学生敢于发现问题、提出问题,并敢于参与争论时,他们才能真正取得进步。

最初,学生们提出的问题可能较为浅显,但随着老师的引导和时间的推移,他们的问题会愈发深入,讨论的内容也会更加精准,让人叹为观止。这种持续的学习热情和深入的思考,正是我们教育的宝贵财富。

高效课堂的探索之路虽然充满挑战,但当我们看到学生们在课堂上展现出的热情和活力,看到他们通过自主学习、合作学习不断提升自己的能力和素养,我们深感欣慰和自豪。未来,我们将继续深化高效课堂的研究与实践,为培养更多具有创新精神和实践能力的学生而努力。