中国猿人第一个完整头盖骨化石发现者

作者: 祁建

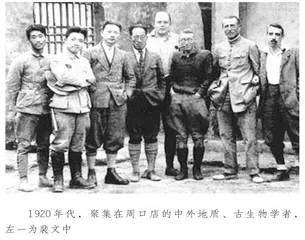

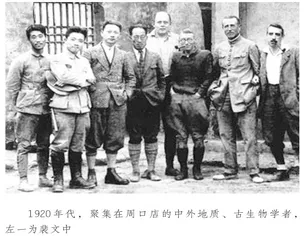

位于北京的周口店遗址博物馆,是一座于1953年在考古发掘的基础上建成的“中国猿人陈列馆”,是中华人民共和国成立后最早建立的博物馆之一。来过该陈列馆的人,在参观馆内展出的包括古人类、古动物、文化遗物等1000多件珍贵藏品,了解周口店遗址的发现、发掘、研究和保护过程之后,都不禁感叹于杨钟健、裴文中、贾兰坡等多位人类历史考古学家在周口店对人类起源这个生命命题的研究成果,他们的研究成果具有划时代意义。裴文中是众多研究学者中较为闪耀的一位——第一个完整的中国猿人头盖骨化石的发现者,中国旧石器考古学、第四纪哺乳动物和地层学的奠基人,中国古人类学的创始人。

1929年,裴文中首先在北京市房山区周口店镇龙骨山猿人洞中发现一具最完整、距今50多万年的古猿人头盖骨,为人类的进化提供了有力的证据。裴文中发现的这块头盖骨所代表的古人类被命名为“中国猿人北京种”,简称“北京人”。

艰苦生活磨炼意志

裴文中,字明华,河北省丰南市人,1904年,出生于一个贫穷的知识分子家庭,幼年时家境清贫,全家靠其父裴延楹微薄的小学教师工薪来维持生活。裴延楹是清末秀才,1911年,参加以推翻清廷为目标的滦州起义,险遭清廷杀害;民国建立后,他积极从事教育改革,提倡平民教育,大力开展扫盲,启发民智。对于在父亲身边长大的裴文中来说,这些是爱国主义的启蒙教育,使他从青少年时代起就立志救国,自觉投入变革社会的潮流中。

1913年,9岁的裴文中跟随父亲到开平第二高等小学念书,1916年高小毕业,考入供给食宿的直隶省立第三师范学校(今滦县师范)。毕业后,裴文中因找不到工作便想继续求学,在同校学友、考入北京大学的李慎言的鼓励下,到北京拟报考北京大学。不巧的是,当时北大第一次招生已过,裴文中没有放弃,待到第二次招生,又一次前往应试,被录取为北大预科甲部(理科),两年后转入本科地质系。裴文中后来回忆:“当时考地质系,主要是想以后可以回唐山煤矿上做事。”

入北大学习不久,裴文中的父亲于1922年失去教职,家庭经济失去了重要支柱。为解决饭费、学费,裴文中利用课余时间为《民舆报》《东方时报》当校对,给私人整理文稿,还到中小学当兼课教师。当年孔法中学(北京27中前身)的“博物”课就是由他执教,后来成为著名剧作家的吴祖光曾听过他讲课。即便如此,生活仍然难以为继,最困难的时候裴文中甚至当卖行李、衣物以解燃眉之急,但他不以为苦,还以幽默的口吻自嘲“君子常当当”(君子坦荡荡,小人常戚戚)。

清贫、艰苦的生活磨炼了裴文中的意志,促使他更加奋发图强。裴文中不光认真学习课堂上的知识,还大量阅读课外读物,尤其喜欢看一些自然科学方面的书籍。有一天,裴文中读了一本书,这本书讲到人是怎么来的:很早很早以前,天地初开混沌之时是没有人的,后来有一个叫做女娲的天神,把黄土掺上水,揉成团,捏成一个个像人一样的小生物,这就是“人”。

裴文中读了这些,感到很奇怪,就去询问老师,人类真是神用泥巴捏出来的吗?老师听后笑了笑,从科学的角度告诉裴文中,这不过是神话传说,不能当真,但是人究竟是怎么来的,这个问题在当时还没有确切的答案。老师的话深深地打动了裴文中的心,激发了他探索人类起源奥秘的兴趣,之后,他经常到野外去考察,尽管跋山涉水,餐风饮露,十分艰苦,但是裴文中心中立下了四方之志,要去探索人类起源的奥秘,这些外在的艰苦比起他心中宏伟的理想并不算什么。

李大钊、李副实介绍入党

勤奋好学的裴文中不但本专业的地质学科成绩突出,还常去听北大著名文科教授钱玄同、鲁迅的课。鲁迅先生在北大一院(文学院)讲《中国小说史略》时,他几乎堂堂去听,还经常阅读《向导》《小说月报》《东方杂志》等进步文艺刊物,打下了坚实的文学基础;并不时操起文学这一锐利武器,以诗歌、散文、杂感和小说等各种形式抒发感慨,针砭社会的痼疾,进行反帝爱国宣传。

1924年秋,第二次直奉战争爆发,战争在山海关、滦县一带发生,裴文中和家乡的几个同学得不到家乡的消息,奔走问讯,焦急万分,他将这种心情写入小说《戎马声中》,刊登在《北京晨报》副刊。

这篇作品朴实无华,感情真挚,鲁迅先生十分重视,亲自将其选入《中国文学大系?小说二集》,并为该篇小说写下这样的序言:“(这篇作品)记下了游学的青年,为了炮火下的故乡和父母而惊魂不定的实感……”

1923年,震惊中外的京汉铁路工人大罢工爆发,北平学生在汇文中学集会,声援长辛店铁路员工的罢工斗争,裴文中在会上发言,痛斥军阀对外奴颜婢膝、对内血腥镇压工人的罪行。1925年6月25日是全国总示威日,这一天,北京30多万人在天安门广场集会。为了对群众进行通俗的爱国宣传,裴文中特意撰写了《新出爱国曲》,发表于同年6月28日《晨报》,诗中号召:“第一不买卖日货,不占便宜不取巧。第二不做他的工,无论工钱给多少。第三咱们结成伙,将来打仗往前跑。不怕洋枪不怕炮,不要性命把国保。保国就是保咱们,国亡咱们活不了。第四还得去读书,识字才能站住脚。人人读书能识字,外人不敢欺负了。”

这首诗被印成传单,广泛的为人们熟知,有力地配合了当时的罢工、罢课、罢市的“三罢”斗争……一系列的斗争实践,裴文中的思想发生质的飞跃,激励他去继续寻找真理,主动写信向马克思主义研究会了解情况,终于在1926年秋经李大钊、李副实介绍加入中国共产党,参加北大党的地下小组的活动。

1927年春,北平处于白色恐怖之中,奉系军阀疯狂地搜捕共产党人和革命志士。4月6日,京师警察厅逮捕了李大钊等人。10月28日,李大钊等英勇就义……在一段时间里,北平处于暗无天日的反动统治下,裴文中因躲避敌人的搜捕,与组织失去联系。

翁文灏推荐参加考古挖掘工作

1927年,裴文中北大毕业,天天写信,到处求援,不是石沉大海,就是被婉言拒绝。万般无奈,他只好硬着头皮写信给曾经到北大上过课的北平地质调查所所长翁文灏,询问地质所是否有合适自己的职位。

裴文中的儿子裴申的回忆文章对父亲的这段经历有所记录:“1927年父亲从北京大学地质系毕业,但那时毕业即失业。为了维持生活,必须马上找到工作。父亲到处写信,却寻职无门。用父亲自己的话说,就是‘毕业后,欲教书无人聘请,欲作事又无门路可走,流落在北平,穷困至极。后来,我有兴趣的事业都走不通,不得已又回归地质本行。’百般无奈,硬着头皮给地质调查所所长翁文灏先生写了信,翁先生回了信,惠允父亲到地质调查所从事山东寒武纪三叶虫研究,但并不是正式的工作。”

经过一段时间的工作,完成此项研究后,裴文中又面临生活无着。裴申回忆:“1928年春,父亲只得再求翁先生帮忙,由于地质调查所经费紧张,无法安排在所内工作。此时周口店的发掘工作要继续进行,负责发掘工作的杨钟健先生因病不能去现场。于是翁先生让父亲顶替一名刚辞职的工人的位置去周口店工作,担任杨先生的助手,管理杂务事,并可利用这个机会向杨钟健先生和瑞典专家学习古生物学中有关脊椎动物方面的知识。从此,父亲参加了周口店的发掘工作。”

周口店在北京西山的南端山脚下,北京西山层峦叠嶂,由河北平原耸立而出。周口店附近的山多半由4.5亿年前奥陶纪石炭岩及3亿年前石炭纪的页岩等组成,是中国的化石圣地。

1914年,担任中国矿政顾问的瑞典地质学家安特生曾考察周口店,1921年,安特生专聘奥地利古生物学家师丹斯基协助他挖掘化石,在挖出的许多化石中,发现有两颗牙齿很像人类的牙齿,引起考古界轰动。周口店的系统挖掘始于1927年,中方由地质学家李捷负责,1928年,李捷因另有工作,辞去周口店的工作,改聘刚从法国留学归国的杨钟健为中方负责人。

1928年,裴文中在新婚第5天后就来到周口店,最初主要承担管理杂务、记算账目等工作,这些非专业的工作对裴文中来说太简单,不是他的工作兴趣。他不愿虚度光阴,便给自己订了自学计划,在工作之余,晨昏苦读,手不释卷。有一次,他拿着旧鞋去修补,走在路上还专心致志地看书,到修鞋铺时,手里竟然只有一只鞋,另一只鞋不知丢在了何处。

他勤奋好学的敬业精神引起周口店挖掘工作负责人的注意,不久,就让他当杨钟健的助手。裴文中抓住这一学习良机,亲自上山挖化石,遇有疑难,便虚心向行家请教,通过仔细的观察和深入领会,夯实了自己的基础知识。经过一年多的实践,裴文中终于掌握了辨认多种化石的本领,哪怕一块化石只露出一小部分,他也能判断出是什么动物骨骼,同时可以确定怎样挖掘才不致被损坏。

打开古人类学的大门

1929年是裴文中一生中重要的一年,因周口店的挖掘工作碰到坚硬的石层,许多专家认为石层下不可能再有什么化石,但裴文中却敢于提出不同意见,说出自己细致的判断,认为不坚持挖下去甚为可惜。但此时挖掘指导步林博士接到去西北地区考察的任务,杨钟健和德日进(法国古生物学家)等专家也要到山西、陕西一带考察晚新生代地层。

权威专家离开,周口店接下来的挖掘事宜便交由裴文中负责,经过一番艰苦的作业,在开凿了最坚硬的石层之后,果然又露出比较松软的土石层,渐渐又发现化石。此时已经是1929年11月底,天气已很冷,到了该结束野外工作的时间,但裴文中仍想把底部堆积弄个清楚,决定将挖掘期再延长几天。连他自己也没有想到,这个决定会成为他创造奇迹的钥匙,从此打开了古人类学的大门。

12月2日下午4时,天色渐暗,朔风在山谷中呼啸。在30多米深的洞里紧张工作着的裴文中和发掘工人们,点起蜡烛继续挖掘。在昏黄的烛光下,突然,一件奇特的东西映入眼帘,裴文中异常激动,面孔因为激动而涨得通红,禁不住大叫起来:“是猿人!”

在场的工人立即围拢过来看,果然是猿人头盖骨。头骨一半埋在松土里,一半还卡在硬土中,惊喜过后,人们冷静下来,是立刻把它挖出来,还是等第二天再挖,考虑再三,最后还是决定及时把它挖出来。裴文中亲自操起铁铲、撬棍,连挖带撬使这个在龙骨山下度过漫长岁月的远古人类祖先的头骨终于重见天日。

当晚,裴文中在难以抑制的激动和兴奋中度过了一个难忘之夜。他连夜写好报喜信,第二天一大早就派专人送给北平地质调查所所长翁文灏。送信人刚走,裴文中抑制不住兴奋的情绪,为了让同行们早一点知道这个消息,又给城里发了电报。

北平方面收到电报后,都不相信这是真的,有人说他“认错了化石”,有人怀疑“不致有这样的好运气获得如此惊人的发现”。这也难怪,完整的猿人头盖骨,这在当时人类考古发现中还从未有过,可以说,一旦获得确认,将是震惊世界的大发现。

为了预防在运输中震坏头盖骨化石,裴文中小心翼翼地将头盖骨化石糊上好几层纸,再包上麻布条;他担心糊上纸影响化石干燥性,便在夜间用炭火盆烤头盖骨化石,连烤了两夜。12月6日,裴文中用自己的两床旧被子,将头盖骨包裹起来,外面又加褥子和毯子捆了又捆,这才坐上房山县到北平市的长途汽车,百般谨慎地将猿人头骨化石一路由周口店护送到北平,送进地质调查所。

这一发现具有划时代的意义,揭开了人类学研究史上重要的一页,把人类历史推前四五十万年,大大提高了对于人类起源和人类发展的认识。

此后,裴文中从1931年起通过对鸽子堂(周口店北京人遗址挖掘的其中一处,因这里经常有鸽子栖息而得名)的挖掘,又发现中国猿人用过的石器、烧骨和用火灰烬,从而明确了中国猿人的文化性质。1933年至1934年,山顶洞(位于龙骨山顶部的一个山洞,是周口店北京人遗址挖掘第26号地点)的挖掘工作启动,发掘出旧石器时代后期山顶洞人化石及文化遗物、遗迹,这是裴文中在周口店考古挖掘取得的又一项重大成就。